メンタル不調で今すぐにでも仕事を辞めたいと考えているあなたへ。

心療内科の診断書は、即日退職の検討材料の一つとなる場合があります。(ただし、個別の状況により結果は大きく異なります。)

しかし、適切な手続きを踏まなければトラブルの原因となることもあるため、正しい知識を身に付けることが大切です。

この記事では、心療内科の診断書を活用した即日退職の方法について、法的根拠から具体的な手続きまで詳しく解説します。

また、退職後の給付金制度についても触れ、あなたの不安を安心に変えるための情報をお伝えします。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

※本記事は一般的な制度説明であり、個別具体的なアドバイスではありません。実際の手続きは必ず専門機関にご相談ください

心療内科の診断書があれば即日退職は法的に認められる?

結論として、心療内科の診断書がある場合、法的根拠に基づいて即日退職が認められる可能性が高くなります。

なぜなら、民法や労働契約法において、労働者の健康を守るための規定が設けられているからです。

ただし、診断書があれば必ず即日退職できるという断定はできません。

個々の状況や診断内容、会社の対応により結果は異なるため、適切な手続きを踏むことが重要です。

まずは法的根拠を理解した上で、正しいアプローチを選択していきましょう。

民法第628条|やむを得ない事由による退職の法的根拠

民法第628条は、雇用契約における重要な退職の根拠となる条文です。

この条文では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と規定されています。

うつ病や適応障害などの精神的な疾患は、この「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。

心療内科で診断を受け、医師が「就労継続が困難」「休養が必要」といった判断を示した診断書がある場合、法的にも即日退職の正当性が認められやすくなります。

ただし、この条文を根拠とする場合は、単に「仕事が嫌だから」という理由ではなく、医学的に就労が困難な状態であることを客観的に示す必要があります。

そのため、心療内科での適切な診断と診断書の取得が重要なポイントとなります。

うつ病・適応障害が即日退職の正当な理由として認められる条件

うつ病や適応障害が即日退職の正当な理由として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、医師による正式な診断が必要であり、診断書には病名、症状の程度、就労に与える影響などが明記されていることが重要です。

精神障害による労災申請件数は年々増加しているとも言われており、職場のメンタルヘルス問題は社会的に認知された課題となっています。

このような背景から、適切な医学的診断に基づく退職申し出は、会社側も受け入れざるを得ない状況が多くなっています。

これらの条件を満たした診断書があれば、即日退職の正当性を主張できる根拠となります。

労働契約法の安全配慮義務と会社の責任

労働契約法第5条では、使用者は労働者の安全配慮義務を負うことが明記されています。

この義務は、労働者の生命・健康を危険から守るよう配慮する義務であり、メンタルヘルスも当然この範囲に含まれます。

つまり、従業員がメンタル不調を訴え、医師の診断書を提出した場合、会社はその従業員の健康を守る義務があります。

この義務に反して無理な勤務継続を強要することは、法的にも問題となる可能性があります。

そのため、適切な診断書がある場合、会社側も即日退職を受け入れることが多いのが実情です。

さらに、近年は企業のメンタルヘルス対策が重視されており、従業員の健康管理は企業のリスク管理の観点からも重要視されています。

このような背景から、診断書に基づく退職申し出は、会社にとっても適切な対応を取ることが求められる状況と言えるでしょう。

即日退職に必要な診断書の取得方法と記載内容

診断書の取得は、即日退職を実現するための重要なステップです。

医師の適切な診断に基づく診断書は、退職理由の客観的説明に役立つ場合があります。

しかし、診断書の内容や取得方法については正しい知識を持つことが大切です。

心療内科での診断書取得は、一般的に初診でも可能ですが、症状の詳細な説明や必要な検査を経て、医師が適切と判断した場合に限られます。

費用や期間についても事前に確認しておくことで、計画的に進めることができるでしょう。

心療内科での受診から診断書発行までの流れ

心療内科での受診から診断書発行までは、通常以下のような流れで進みます。

まず、電話やインターネットで予約を取り、初診の際には現在の症状や仕事での困りごとを詳しく医師に説明します。

初診では問診票の記入、医師との面談、必要に応じて心理検査などが行われます。

この際、仕事のストレスや症状の具体的な内容、日常生活への影響などを正直に伝えることが重要です。

医師は症状の程度や原因を総合的に判断し、診断を下します。

診断書の発行については、初診当日に可能な場合もありますが、症状の経過を見るために数回の受診が必要になることもあります。

一般的には、症状が明確で就労に支障をきたしていることが明らかな場合、初診から1週間程度で診断書を発行してもらえることが多いようです。

ただし、医療機関や医師の判断により異なるため、受診時に確認することをお勧めします。

診断書に必要な記載内容と医師への相談ポイント

退職に活用する診断書には、特定の記載内容が必要です。

まず、病名(うつ病、適応障害など)が明記されていることが基本となります。

さらに重要なのは、就労に関する医師の見解が記載されていることです。

- 病名・診断名 うつ病、適応障害、自律神経失調症などの具体的な病名

- 就労困難性の記載 「現在の症状により就労継続は困難」「当面の間、休養を要する」

- 治療期間の目安 「○ヶ月程度の休養が必要」といった期間の記載

- 医師の署名・押印 診断書が正式な医療文書であることを証明する署名・押印

医師への相談時には、退職を検討している旨を正直に伝え、診断書が必要な理由を説明することが大切です。

ただし、診断書の内容について医師に虚偽の記載を求めることは医療倫理に反するため、あくまで実際の症状に基づいた適切な診断書を発行してもらうことが重要です。

症状や困りごとを具体的に伝えることで、医師も適切な診断書を作成しやすくなります。

即日発行が可能な医療機関の特徴と費用相場

即日での診断書発行を希望する場合、医療機関の選び方も重要なポイントです。

一般的に、予約制でしっかりと時間を確保してくれるクリニックや、メンタルヘルス専門の医療機関では、比較的スムーズに診断書を発行してもらえる傾向があります。

大学病院や総合病院では、初診までの待ち時間が長く、診断書発行までに複数回の受診が必要になることが多いため、緊急性が高い場合は個人のクリニックを選択することをお勧めします。

また、事前に電話で診断書発行の可能性について相談できる医療機関を選ぶと安心です。

費用については、診断書の発行費用として2,000円〜10,000円程度が相場となっています。

初診料や再診料は別途必要で、保険適用外の場合もあるため、受診前に確認しておきましょう。

また、診断書の種類(一般的な診断書、就労不能証明書など)により費用が異なることもありますので、どのような診断書が必要かを明確にして相談することが大切です。

診断書を使った具体的な即日退職手続きの進め方

診断書を取得した後は、適切な手順で退職手続きを進めることが重要です。

感情的にならず、冷静かつ計画的にアプローチすることで、トラブルを避けながら円滑な退職を実現できます。

退職の意思表示から実際の退職まで、段階的に進めていくことで、あなた自身の負担も軽減されます。

また、適切な手続きを踏むことで、退職後の失業保険などの給付金受給にも良い影響を与える可能性があります。

Step1|診断書取得後の会社への退職意思の伝え方

診断書を取得したら、まず直属の上司に退職の意思を伝えることから始めます。

この際、診断書のコピーを準備し、メンタル不調により就労継続が困難である旨を冷静に説明しましょう。

感情的にならず、医学的な根拠に基づいて退職の必要性を伝えることがポイントです。

上司との面談が難しい場合や、直接話すことに不安がある場合は、電話やメールでの連絡も選択肢として考えられます。

メールの場合は、件名を明確にし、診断書の内容を要約して退職の意思と理由を簡潔に記載します。

その後、診断書のコピーを郵送するなどして、正式な手続きを進めましょう。

重要なのは、退職の意思表示と同時に、引き継ぎや有給消化についても相談することです。

体調を考慮して「可能な範囲での協力はしたいが、医師の指示により無理は禁物」という姿勢を示すことで、会社側の理解も得やすくなります。

また、会話の内容は記録しておくことで、後のトラブル防止にもつながります。

Step2|退職届の作成と提出方法(メール・郵送対応含む)

退職の意思表示が済んだら、正式な退職届の作成と提出を行います。

退職届には、退職理由として「一身上の都合により」と記載するのが一般的ですが、診断書がある場合は「療養のため」と記載することも可能です。

ただし、詳細な病名を記載する必要はありません。

退職届の提出方法については、直接手渡しが理想的ですが、体調面で困難な場合は郵送でも法的に有効です。

郵送の場合は、配達証明付きの郵便を利用し、確実に会社に届いたことを証明できるようにしておきましょう。

また、退職届と一緒に診断書のコピーも同封することで、退職理由の正当性を示すことができます。

メールでの退職届提出は、会社の規定により認められる場合もありますが、後日正式な書面での提出を求められることが一般的です。

メールを利用する場合は、まず退職の意思を伝える連絡手段として活用し、その後に正式な書面を提出するという流れが適切でしょう。

どの方法を選択する場合も、提出日時や方法を記録しておくことが重要です。

Step3|有給消化や引き継ぎの調整方法

即日退職を希望する場合でも、有給休暇の消化や最低限の引き継ぎについては検討が必要です。

診断書がある場合、会社側も配慮せざるを得ない状況にありますが、可能な範囲での協力姿勢を示すことで、円満な退職につながりやすくなります。

有給休暇の消化については、労働者の権利として認められているため、体調が許す限り活用することをお勧めします。

例えば、退職日を1ヶ月後に設定し、その間を有給休暇で過ごすという方法もあります。

この場合、実質的に即日で職場から離れることができながら、会社側への配慮も示すことができます。

引き継ぎについては、書面やメール、録音データなどを活用して、体調に負担をかけない方法で行うことが大切です。

「医師の指示により長時間の作業は控えるよう指導されている」旨を伝え、短時間での効率的な引き継ぎを提案しましょう。

後任者が決まっていない場合は、業務の優先順位や重要な連絡先などを整理したメモを作成することで、最低限の責任を果たすことができます。

会社が退職を認めない場合の対処法

診断書を提出しても会社が退職を認めない場合があります。

しかし、法的には適切な手続きを踏めば退職は可能であり、会社が一方的に退職を拒否することはできません。

冷静に対処し、必要に応じて外部機関の力を借りることで解決を図ることができます。

会社が退職を認めない理由としては、人手不足、業務の引き継ぎ問題、退職者の引き止めなどが考えられます。

しかし、労働者の健康を最優先に考え、適切な対応を求めることが重要です。

内容証明郵便を使った確実な退職手続き

会社が退職を認めない場合、内容証明郵便を使った退職通知が有効な手段となります。

内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスで、法的な証拠力を持ちます。

内容証明での退職通知書には、退職の意思、退職理由(医師の診断により就労継続困難)、退職日、診断書添付の旨を明記します。

また、民法第628条の根拠も記載し、法的に正当な退職であることを示しましょう。

文面は感情的にならず、事実のみを簡潔に記載することがポイントです。

内容証明郵便の送付により、退職の意思表示が確実に会社に届いたことが証明されます。

通常、会社側も内容証明郵便を受け取ると、法的な手続きに入ったことを理解し、退職を受け入れる場合が多いようです。

ただし、内容証明作成に不安がある場合は、社労士や弁護士に相談することをお勧めします。

退職代行サービス利用時の診断書の活用方法

退職代行サービスを利用する場合、診断書は非常に強力な武器となります。

退職代行業者は、診断書を根拠として会社と交渉を行い、法的に正当な退職であることを主張できるからです。

これにより、会社側も退職を受け入れざるを得ない状況を作り出すことができます。

診断書がある場合の退職代行では、通常よりもスムーズに手続きが進む傾向があります。

退職代行業者は診断書の内容を確認し、民法第628条や労働契約法第5条などの法的根拠と合わせて、会社に対して退職の正当性を主張します。

また、有給消化や残業代請求なども併せて交渉してもらえる場合があります。

- 法的根拠の強化 民法第628条の「やむを得ない事由」として正当性を主張

- 交渉力の向上 会社側も医学的根拠がある退職を拒否しにくい状況に

- 成功率の向上 診断書なしの場合と比較して、退職成功率が大幅に向上

退職代行サービスを選ぶ際は、労働法に詳しい弁護士が監修している業者や、労働組合が運営している業者を選ぶことをお勧めします。

これらの業者であれば、診断書を適切に活用し、法的に確実な退職手続きを行ってもらえる可能性が高くなります。

労働基準監督署や労働局への相談方法

会社が退職を認めず、パワハラや違法な引き止めが行われている場合は、労働基準監督署や労働局への相談も有効な手段です。

これらの公的機関は、労働者の権利を守るための相談窓口を設けており、適切なアドバイスや指導を受けることができます。

労働基準監督署への相談では、診断書とともに、会社とのやり取りの記録(メール、録音データなど)を持参しましょう。

監督署の職員は、労働法に基づいて状況を判断し、必要に応じて会社への指導や調査を行ってくれます。

特に、労働者の健康を害するような違法行為があった場合は、積極的に介入してもらえる可能性があります。

労働局の総合労働相談コーナーでは、個別労働紛争のあっせんサービスも提供しています。

これは、労働局の職員が仲介役となり、労働者と会社の間で話し合いを行う制度です。

診断書がある場合、労働者側に有利な条件での解決が期待できます。

相談は無料で、秘密も守られるため、一人で悩まずに積極的に活用することをお勧めします。

診断書による即日退職のメリットとデメリット

診断書を活用した即日退職には、多くのメリットがありますが、同時に注意すべきデメリットも存在します。

両面を理解した上で、あなたにとって最適な選択を行うことが重要です。

メリットとしては、法的な正当性が確保されること、給付金制度の活用がしやすくなることなどが挙げられます。

一方で、転職活動への影響や、手続きの複雑さといったデメリットも考慮する必要があります。

失業保険で特定理由離職者として認定される条件

診断書がある退職の場合、ハローワークで「特定理由離職者」として認定される可能性が高くなります。

特定理由離職者とは、自己都合退職でありながら、やむを得ない理由で離職した人を指し、失業保険の給付において優遇措置が受けられる制度です。

特定理由離職者として認定されると、通常の自己都合退職では3ヶ月間の給付制限期間がありますが、この期間が短縮されたり、場合によっては給付制限がなくなったりします。

また、所定給付日数についても、会社都合退職者と同等の日数が適用される可能性があります。

診断書による退職の場合、雇用保険法第33条の「正当な理由のある自己都合退職」に該当する可能性があります。

ハローワークでの手続きでは、離職票と一緒に診断書のコピーを提出し、退職理由について詳しく説明しましょう。

ただし、最終的な判断はハローワークが行うため、必ず特定理由離職者として認定されるわけではありませんが、診断書があることで認定される可能性は大幅に高まります。

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額が自動で計算できます。

※この計算は概算であり、実際の受給額は個人の状況により異なります。正確な金額はハローワークでご確認ください

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職・30代・年収300万円

- 年齢:35歳

- 年収:300万円

- 賃金日額:約8,219円

(300万円 ÷ 365日) - 給付率:約66%

- 基本手当日額:約5,424円

(8,219円 × 0.66) - 受給日数:90日

- 総支給額:約488,160円

(5,424円 × 90日)

会社都合退職・50代・年収450万円

- 年齢:52歳

- 年収:450万円

- 賃金日額:約12,329円

(450万円 ÷ 365日) - 給付率:約53%

- 基本手当日額:約6,535円

(12,329円 × 0.53) - 受給日数:180日

- 総支給額:約1,176,300円

(6,535円 × 180日)

傷病手当金の継続受給が可能なケース

診断書による即日退職の大きなメリットの一つは、傷病手当金の継続受給が可能になる場合があることです。

傷病手当金は、病気やけがで働けない期間中に健康保険から支給される給付金で、退職後も一定の条件を満たせば継続して受給することができます。

継続受給の条件として、退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していること、退職時に傷病手当金を受給中、または受給条件を満たしていることが必要です。

診断書がある退職の場合、これらの条件を満たしやすく、退職後も最大で1年6ヶ月間、標準報酬日額の3分の2相当額を受給できる可能性があります。

- 健康保険加入期間 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していること

- 退職時の状況 退職時に傷病手当金を受給中、または受給条件を満たしていること

- 労務不能状態 退職後も引き続き労務不能状態が継続していること

傷病手当金の継続受給を希望する場合は、退職前に会社の人事部門や健康保険組合に相談し、必要な手続きを確認しておきましょう。

退職後は、加入していた健康保険組合または協会けんぽに直接申請を行います。

ただし、失業保険との重複受給はできないため、どちらを選択するかについては、金額や受給期間を比較検討することが大切です。

転職活動への影響と注意すべき点

診断書による即日退職が転職活動に与える影響についても考慮が必要です。

まず、履歴書や職務経歴書での退職理由の記載について、「体調不良のため」「療養のため」といった表現を使用することが一般的です。

詳細な病名を記載する必要はありませんが、面接で質問された際の回答を事前に準備しておくことが重要です。

転職活動では、現在の体調状況や今後の就労意欲について聞かれる可能性があります。

この際、「治療により回復し、現在は就労に支障がない」「再発防止のための対策を講じている」といった前向きな回答ができるよう準備しておきましょう。

また、可能であれば医師から「就労可能」という診断書を取得しておくと、転職活動において有利に働く場合があります。

一方で、メンタルヘルスへの理解が深まっている現在、適切に治療を受けて回復した経験は、むしろ自己管理能力やストレス対処能力の証明として評価される場合もあります。

重要なのは、退職理由を隠すのではなく、適切に説明し、現在の状況と今後の展望を明確に伝えることです。

転職エージェントを活用する場合は、事情を正直に相談することで、理解のある企業を紹介してもらえる可能性もあります。

診断書なしでも即日退職は可能?状況別の対応方法

診断書がない場合でも、即日退職が完全に不可能というわけではありません。

しかし、診断書がある場合と比較すると、手続きの難易度や会社との交渉において不利になる可能性が高くなります。

状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

診断書がない場合の即日退職では、より慎重なアプローチが必要となり、法的リスクや後のトラブルについても十分に考慮した上で行動を起こすことが大切です。

まずは、あなたの雇用形態や契約内容を確認し、最も適切な方法を検討していきましょう。

緊急性が高い場合の診断書なし退職の進め方

緊急性が高く、診断書を取得する時間がない場合でも、適切な手順を踏めば退職は可能です。

まず、民法第627条に基づき、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合は、2週間前の予告により退職することができます。

ただし、即日退職を希望する場合は、会社との合意が必要となります。

緊急時の対応として、まず上司や人事部門に電話で連絡し、体調の急変や家庭の事情などの緊急事態である旨を説明します。

この際、具体的な理由を詳しく説明し、即日退職が必要な状況であることを理解してもらうよう努めましょう。

感情的にならず、冷静に事実を伝えることが重要です。

会社が即日退職を認めない場合は、有給休暇の取得を申請し、実質的に即日で職場から離れる方法も考えられます。

労働基準法により、有給休暇の取得は労働者の権利として保障されているため、合理的な理由があれば会社は原則として拒否できません。

ただし、この方法では退職日は2週間後となるため、その点は理解しておく必要があります。

パート・派遣・契約社員の即日退職における注意点

パートタイマーや派遣社員、契約社員の場合、雇用形態により即日退職の法的根拠が異なります。

期間の定めがある雇用契約の場合、原則として契約期間満了まで働く義務がありますが、やむを得ない事由がある場合は例外的に即日退職が認められる可能性があります。

派遣社員の場合は、派遣元企業との雇用契約と派遣先企業での就労という二重構造になっているため、まず派遣元の担当者に相談することが重要です。

派遣先でのトラブルが原因の場合、派遣元が仲介して問題解決を図ってくれることもあります。

ただし、無断で派遣先を去ることは契約違反となる可能性があるため、必ず派遣元を通じて手続きを行いましょう。

パートタイマーの場合、シフト制で働いている場合は、シフトの変更や代替要員の確保について店長や責任者と相談する必要があります。

人手不足の職場では即日退職が難しい場合もありますが、健康上の理由や家庭の事情など、やむを得ない理由がある場合は理解を求めることが大切です。

どの雇用形態でも、円満な退職を心がけ、可能な限り引き継ぎや後任への配慮を行うことで、トラブルを避けることができます。

無断欠勤との違いと法的リスクの回避方法

診断書なしの即日退職と無断欠勤は全く異なるものであり、この違いを理解することが重要です。

無断欠勤は会社に何の連絡もせずに休むことで、就業規則違反となり、懲戒処分の対象となる可能性があります。

一方、適切な手続きを踏んだ即日退職は、法的に正当な退職行為として扱われます。

法的リスクを回避するためには、必ず会社への連絡を行い、退職の意思を明確に伝えることが必要です。

電話、メール、書面など、記録に残る方法で連絡を行い、退職理由と退職希望日を明確に伝えましょう。

また、連絡した日時や相手の名前、回答内容なども記録しておくことで、後のトラブル防止に役立ちます。

さらに、会社の就業規則を確認し、退職に関する規定を把握しておくことも重要です。

就業規則に「1ヶ月前の予告が必要」と記載されていても、法的には2週間前の予告で足りるため、民法の規定が優先されます。

ただし、円満な退職を目指すのであれば、可能な限り会社の規定にも配慮した対応を心がけることをお勧めします。

よくある質問|心療内科の診断書と即日退職について

即日退職を検討している方から寄せられる質問の中でも、特に多いものについてお答えします。

これらの疑問を解決することで、あなた自身の状況に当てはめて適切な判断を行うことができるでしょう。

診断書の必要性から手続きの詳細まで、実際の制度に基づいた正確な情報をお伝えします。

個人の状況により対応は異なるため、必要に応じて専門機関への相談も検討してください。

メンタル不調で即日退職する場合、診断書は必須ですか?

診断書は法的に必須ではありませんが、即日退職を円滑に進めるためには非常に有効な手段です。

なぜなら、診断書があることで退職の正当性を客観的に示すことができ、会社側も退職を受け入れざるを得ない状況を作り出せるからです。

診断書がない場合でも、民法第628条の「やむを得ない事由」に該当すれば即日退職は可能ですが、その立証が困難になる場合があります。

会社が退職を認めない場合の交渉や、ハローワークでの失業保険手続きにおいても、診断書があることで手続きがスムーズに進む傾向があります。

また、傷病手当金の継続受給を検討している場合は、診断書が必要となるケースが多いため、可能な限り取得することをお勧めします。

ただし、症状が軽微で医師が診断書の発行を適切でないと判断する場合もあります。

その場合は無理に診断書を求めるのではなく、他の方法での退職を検討するか、症状の改善を図った上で退職時期を調整することも選択肢として考えられます。

うつ病の診断書があっても会社が退職を認めない場合はどうすれば?

うつ病の診断書があるにも関わらず会社が退職を認めない場合は、段階的に対応を強化していく必要があります。

まず、労働契約法第5条の安全配慮義務について会社に説明し、従業員の健康を守る義務があることを伝えましょう。

それでも理解が得られない場合は、より強い手段を検討します。

内容証明郵便による退職通知は有効な手段の一つです。

診断書のコピーを添付し、民法第628条に基づく「やむを得ない事由による雇用契約の解除」であることを明記した通知書を送付します。

これにより、法的に正当な退職であることを会社に示すことができます。

通常、内容証明郵便を受け取った会社は、法的手続きに入ったことを理解し、退職を受け入れるケースが多いようです。

それでも解決しない場合は、労働基準監督署への相談や退職代行サービスの利用を検討してください。

特に、うつ病の診断書がある場合、これらの機関や業者は強い交渉力を持って会社と対峙することができます。

一人で悩まず、専門家の力を借りることで確実な解決を図ることが重要です。

診断書の内容に嘘を書いてもらうことはできますか?

診断書に虚偽の内容を記載してもらうことは、医療倫理に反する行為であり、絶対に行ってはいけません。

医師が虚偽の診断書を作成することは医師法違反となり、医師の処分につながる可能性があります。

また、虚偽診断書の使用は有印私文書偽造・同行使罪に該当する可能性もあり、法的リスクが非常に高い行為です。

- 刑事責任 有印私文書偽造・同行使罪、詐欺罪に問われる可能性

- 懲戒解雇 就業規則違反として懲戒解雇の対象となる可能性

- 信頼失墜 医師との信頼関係破綻、今後の適切な医療行為に支障

診断書は医師の専門的な判断に基づいて作成される公的な文書です。

そのため、実際の症状や検査結果に基づかない内容を記載することは、医師にとっても患者にとってもリスクの高い行為となります。

仮に虚偽の診断書が発覚した場合、退職が無効となるだけでなく、懲戒解雇や損害賠償請求の対象となる可能性もあります。

本当にメンタル不調で困っている場合は、症状を正直に医師に伝えることで、適切な診断と治療を受けることができます。

退職を目的として診断書を求めるのではなく、まずは自身の健康回復を最優先に考え、その結果として退職が必要と判断された場合に診断書を活用するという順序で考えることが大切です。

即日退職後のハローワーク手続きで診断書は必要?

ハローワークでの失業保険手続きにおいて、診断書の提出は必須ではありませんが、特定理由離職者としての認定を受けるためには非常に有効な資料となります。

診断書があることで、自己都合退職であっても「やむを得ない理由による退職」として扱われる可能性が高くなり、給付制限の短縮や所定給付日数の延長などの優遇措置を受けられる場合があります。

ハローワークでの手続きでは、離職票とともに退職理由を詳しく説明する必要があります。

この際、診断書のコピーを提出することで、退職理由の客観的な証明となり、特定理由離職者としての認定を受けやすくなります。

ただし、最終的な判断はハローワークの職員が行うため、診断書があっても必ず特定理由離職者として認定されるとは限りません。

また、傷病手当金を受給中の場合や受給予定の場合は、失業保険との調整が必要となります。

両方を同時に受給することはできないため、どちらを選択するかについてはハローワークの職員と相談し、あなたにとって最も有利な選択を行うことが重要です。

手続きに不安がある場合は、事前にハローワークに電話で相談することもできます。

心療内科の診断書で即日退職した場合の転職への影響は?

心療内科の診断書による即日退職が転職活動に与える影響については、現在のメンタルヘルスへの理解の高まりにより、以前ほど大きな障害とはならなくなってきています。

重要なのは、退職理由を適切に説明し、現在の健康状態と今後の就労意欲を明確に示すことです。

履歴書や職務経歴書では、退職理由を「療養のため」「体調不良のため」といった表現で記載するのが一般的です。

面接では、治療により回復したこと、再発防止のための対策を講じていること、現在は就労に支障がないことを説明しましょう。

可能であれば、医師から「就労可能」という診断書を取得しておくと、転職活動において有利に働く場合があります。

一方で、企業によってはメンタルヘルスの問題に対して慎重な姿勢を示すところもあります。

しかし、適切に治療を受けて回復した経験は、むしろ困難を乗り越えた経験として評価される場合も多くあります。

転職エージェントを利用する場合は、事情を正直に相談することで、理解のある企業を紹介してもらえる可能性があります。

重要なのは、過去の経験を隠すのではなく、それを乗り越えた成長として前向きに伝えることです。

退職後の生活サポート|給付金制度と就労支援の活用

退職後の生活を安定させるためには、各種給付金制度の活用が重要です。

失業保険だけでなく、傷病手当金や各種支援制度を組み合わせることで、治療に専念しながら経済的な安定を確保できる場合があります。

これらの制度は複雑で、申請方法や条件も詳細に定められているため、専門家のサポートを受けることで、適切な制度活用が可能になります。

一人で手続きを行うことに不安がある場合は、社労士や専門機関に相談することをお勧めします。

失業保険の受給条件と手続き方法

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するためには、離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

ただし、特定理由離職者として認定された場合は、離職日以前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

診断書による退職の場合、この特定理由離職者としての認定を受けられる可能性が高くなります。

受給手続きは、離職後できるだけ早くハローワークで行います。

必要書類として、離職票、個人番号確認書類、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳などを準備してください。

診断書による退職の場合は、診断書のコピーも持参することで、特定理由離職者としての認定を受けやすくなります。

受給額は離職前6ヶ月間の賃金を基に計算され、年齢や賃金額に応じて45〜80%の給付率が適用されます。

受給期間は一般的に90日〜360日ですが、年齢や被保険者期間により異なります。

特定理由離職者の場合、通常の自己都合退職者よりも長い期間の給付を受けられる可能性があります。

ただし、傷病手当金を受給中の場合は失業保険を受給できないため、どちらが有利かを十分に検討することが重要です。

傷病手当金や障害年金などの社会保障制度

傷病手当金は、病気やけがで働けない期間中に健康保険から支給される給付金で、うつ病や適応障害などの精神疾患も対象となります。

支給額は標準報酬日額の3分の2相当額で、最大1年6ヶ月間受給することができます。

退職後も条件を満たせば継続受給が可能で、失業保険よりも支給額が多い場合もあります。

申請には医師の意見書が必要で、労務不能の状態であることを医学的に証明してもらう必要があります。

退職前から受給している場合は比較的スムーズですが、退職後に新規申請する場合は手続きが複雑になることもあります。

加入していた健康保険組合または協会けんぽに詳細を確認し、必要書類を準備しましょう。

- 傷病手当金 標準報酬日額の3分の2相当額を最大1年6ヶ月間支給

- 障害年金 精神障害2級・3級の場合、障害基礎年金・障害厚生年金が対象

- 自立支援医療 精神科・心療内科の医療費自己負担額を1割に軽減

障害年金については、精神障害も対象となりますが、受給には一定の条件を満たす必要があります。

初診日から1年6ヶ月経過後に診断される障害の程度により、障害基礎年金や障害厚生年金が支給される場合があります。

診断書による即日退職を検討している方は、将来的な選択肢として障害年金についても社労士や年金事務所に相談することをお勧めします。

また、自立支援医療制度を活用することで、精神科・心療内科での医療費負担を軽減することも可能です。

メンタルヘルス専門の就労移行支援サービスの紹介

メンタルヘルスの問題を抱えている方向けの就労移行支援サービスは、復職や再就職に向けた専門的なサポートを提供しています。

これらのサービスでは、症状の管理方法、ストレス対処法、コミュニケーションスキルの向上など、職場で必要なスキルを段階的に身につけることができます。

就労移行支援サービスを利用する場合、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の対象となり、所得に応じて利用料の軽減措置を受けることができます。

利用期間は原則2年間で、この間に就職に向けた準備を進めることができます。

医師の診断書があれば利用しやすく、精神保健福祉手帳の取得についても相談に乗ってもらえます。

これらのサービスでは、個人の症状や希望に応じた個別支援計画を作成し、段階的に就労準備を進めていきます。

また、就職後も一定期間の定着支援を受けることができるため、再発防止や職場適応に不安がある方にとって心強いサポートとなります。

お住まいの地域の就労移行支援事業所については、市区町村の障害福祉担当窓口で情報を得ることができます。

利用を検討している場合は、まず相談だけでも受けてみることをお勧めします。

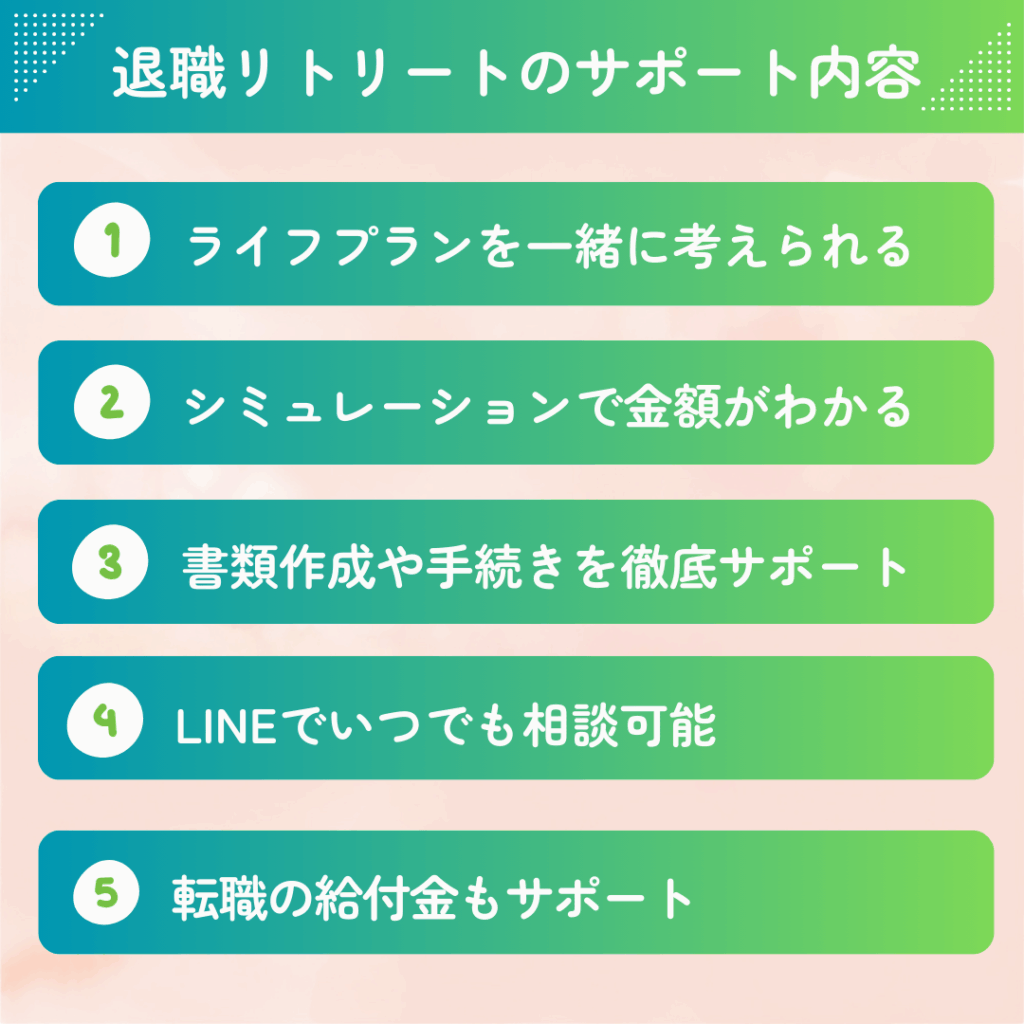

メンタル不調による退職をサポート|退職リトリートのご案内

給付金制度の申請手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたるため、手続きに不安を感じる方が多く見受けられます。

退職リトリートでは、複雑な計算や条件確認について専門知識を持つスタッフがご案内します。

サポートの流れとして、まず公式LINEより面談をご予約いただき、オンライン面談で制度について詳しくご説明いたします。

その後、申請書類の作成方法をオンラインでご案内し、公的機関による審査の結果、受給が確定した場合に制度に基づいて給付金が支給される仕組みとなっています。

手続きの各段階で必要となる対応について分かりやすく解説したマニュアルもご用意しており、制度理解を深めていただけます。

退職予定の1ヶ月程度前からのご相談により、事前準備を含めたより詳細な制度活用方法をご案内できる場合があります。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます