退職後の住居費についてご不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

そんな不安を解消する制度として、住居確保給付金があります。

この制度は、離職や収入減少により家賃の支払いが困難になった方を支援するため、原則3か月間(最大9か月間)の家賃補助を行う重要な制度です。

さらに、2025年4月からは制度が大幅に拡充され、従来の家賃補助に加えて転居費用の補助も新たに開始されました。

この記事では、住居確保給付金の基本的な仕組みから最新の制度改正内容、さらには失業保険との同時受給方法まで、退職後の住居に関する不安を解決するための具体的な情報をお伝えします。

特に自己都合退職の場合でも条件を満たせば受給対象となりますので、まずは制度の詳細を正しく理解していただければと思います。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

住居確保給付金の申請で知っておくべき基本制度と2025年の変更点

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づいて全国の自治体が実施している制度です。

離職や廃業から2年以内、または収入が大幅に減少した方が対象となり、家賃相当額を原則3か月間支給します。

この制度の特徴の1つは、給付金が申請者に直接支払われるのではなく、自治体から賃貸住宅の貸主に直接支払われることです。

2025年4月から拡充される転居費用補助の詳細

2025年4月1日から施行された制度改正により、住居確保給付金に新たな支援メニューが追加されました。

これまでの「家賃補助」に加えて「転居費用補助」が創設され、収入に見合った低廉な家賃の住宅へ転居する際の引越し代や礼金等が補助対象となります。

この転居費用補助は、現在の住まいの家賃が家計を圧迫している方が、より安価な住宅に引っ越すことで家計全体の改善が見込まれる場合に適用されます。

なお、転居費用補助を単体で利用する場合は求職活動が要件とされていませんが、家計改善支援事業への申込みが必須条件となります。

これにより、配偶者と死別して年金収入が減少した高齢者や、疾病等で離職して就労収入を増やすのが難しい方なども支援対象となる可能性があります。

支給額と支給期間の具体的な仕組み

住居確保給付金の家賃補助については、市町村ごとに定められた上限額の範囲内で実際の家賃額が支給されます。

東京都特別区の場合、支給上限額は単身世帯で月額53,700円、2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円となっています。

支給期間は原則3か月間ですが、一定の条件を満たす場合は2回まで延長が可能で、最大9か月間まで支給を受けることができます。

申請要件における収入基準と資産要件の詳細

申請時の要件として、まず収入基準があります。

直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1(基準額)と家賃額の合計額を超えないことが条件です。

例えば単身世帯の場合、基準額84,000円と実際の家賃額(上限53,700円)の合計以下である必要があります。

資産要件については、現在の世帯の預貯金合計額が各市町村の定める額(基準額の6か月分、ただし100万円を超えない額)を超えないことが求められます。

具体的には、単身世帯で504,000円以下、2人世帯で780,000円以下、3人以上世帯で1,000,000円以下となっています。

住居確保給付金を失業保険と同時に受給する方法

多くの方が疑問に思われるのが、住居確保給付金と失業保険の同時受給の可否です。

一般的には、それぞれの条件を満たせば同時受給できる場合がありますが、詳細は各機関への確認を推奨します。

住居確保給付金は自治体の制度、失業保険は雇用保険制度という法的根拠の違いがあることから、併用が認められています。

失業保険との併用が認められる法的根拠

住居確保給付金は生活困窮者自立支援法に基づく自治体の制度であり、失業保険は雇用保険法に基づく国の制度です。

このように支給元と法的根拠が異なるため、両方の条件を満たした場合には同時に受給することができます。

ただし、どちらの制度も求職活動が要件となっているため、ハローワークでの求職申込みや定期的な就職相談、企業への応募活動が必要となります。

同時受給を行う場合、まず失業保険の受給資格者証を取得し、その後住居確保給付金の申請を行うという流れが一般的です。

申請時には失業保険の受給状況も収入として申告する必要があるため、正確な情報を準備しておくことが重要です。

職業訓練受講給付金との併用における2023年改正のポイント

2023年4月から、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が恒久化されました。

これにより、求職者支援制度の職業訓練を受講しながら、住居確保給付金による家賃補助を受けることが制度的に保障されています。

この改正により、職業訓練による技能習得と住居の確保を同時に進めることができるため、より安定した就職活動が可能になりました。

職業訓練受講給付金は月額10万円の給付金に加え、通所手当も支給されるため、住居確保給付金と合わせることで生活の基盤を確保しながらスキルアップを図ることができます。

求職活動要件を効率的に満たすための実践方法

住居確保給付金と失業保険の両方で求職活動が要件となっているため、効率的に活動実績を作ることが重要です。

具体的には、ハローワークへの月2回以上の就職相談と週1回以上の企業等への応募が住居確保給付金の要件となっています。

一方、失業保険では4週間に1回の認定日に就職活動の実績を報告する必要があります。

効率的な求職活動として、転職エージェントが主催するセミナーへの参加も実績として認められる場合があります。

また、企業説明会への参加や資格取得のための勉強なども求職活動として評価されることがあるため、自立相談支援機関やハローワークで具体的な活動内容について相談されることをお勧めします。

住居確保給付金の審査に通過するための対策と注意点

住居確保給付金の申請では、書類審査と面談による審査が行われます。

審査では主に収入・資産要件の確認、求職活動への意欲、住居の継続に関する必要性などが総合的に判断されます。

申請から決定までは自治体により異なりますが、2週間から1か月程度の期間を要する場合があるため、家賃の支払いに困る前の早めの相談が重要です。

審査で落ちる主な理由と書類不備を防ぐチェックポイント

審査で不支給となる最も多い理由は書類の不備や記載ミスです。

特に多いのは、離職や収入減少の証明があいまい、ハローワークでの求職活動記録が不足、世帯構成と住民票の記載内容が一致していない、預貯金の申告に漏れがあるといったケースです。

これらを防ぐためには、申請前に必要書類を漏れなく準備し、記載内容に間違いがないか複数回確認することが大切です。

特に離職票の日付と実際の退職日が一致していること、通帳のコピーは全ての口座分を提出すること、賃貸契約書は最新のものを用意することなどに注意が必要です。

- 離職・収入減少の証明が不十分 離職票や収入証明書の日付や内容に不備がある場合

- 求職活動記録の不足 ハローワークでの就職相談や企業応募の記録が基準に満たない場合

- 世帯構成の不一致 住民票と実際の世帯構成が異なる場合

- 預貯金申告の漏れ 全ての金融機関の口座を申告していない場合

賃貸契約書と通帳コピーの準備における具体的な注意点

賃貸契約書については、契約者名義が申請者本人であることが必要で、コピーは鮮明に印字されたものを提出します。

また、家賃額が明確に記載されており、共益費や管理費が別途かかる場合はその内訳も分かるようにしておくことが重要です。

通帳のコピーについては、申請日から過去2か月以内の入出金記録が確認できる状態で提出する必要があります。

複数の金融機関に口座がある場合は、全ての口座の残高証明書または通帳コピーの提出が求められます。

ネット銀行の場合は、残高証明書や取引履歴をプリントアウトしたものを準備してください。

面談時の対応方法と就労意欲の適切な証明

自立相談支援機関での面談では、現在の生活状況や今後の就労への意欲について詳しく聞かれます。

面談では正直に現状を伝えることが重要で、収入減少の経緯や家計の状況、求職活動への取り組み姿勢などを具体的に説明できるよう準備しておくことをお勧めします。

就労意欲の証明としては、すでにハローワークで求職申込みを行っていること、具体的な就職希望職種や条件を明確にしていること、求職活動のスケジュールを立てていることなどを示すと良いでしょう。

また、職業訓練の受講を検討している場合は、その計画についても相談時に伝えることで、総合的な自立支援計画として評価される可能性があります。

住居確保給付金のデメリットと制度利用時の制約

住居確保給付金は非常に有用な制度ですが、利用にあたってはいくつかの制約やデメリットも理解しておく必要があります。

制度を利用する前に、これらの点を十分に検討し、自分の状況に適しているかを判断することが大切です。

対象外となる費用と毎月の報告義務

住居確保給付金の支給対象は家賃のみであり、共益費・管理費・駐車場代・水道光熱費などは対象外となります。

そのため、実際の住居費負担がすべて軽減されるわけではないことを理解しておく必要があります。

また、礼金や敷金といった初期費用についても、2025年4月から新設された転居費用補助の対象となる場合を除き、基本的には自己負担となります。

受給中は毎月、求職活動の状況と収入状況を自立相談支援機関に報告する義務があります。

この報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、給付が停止される可能性があります。

また、求職活動要件を満たさない月があった場合も、その月の給付が行われないことがあります。

持ち家の場合の対象外要件と代替制度の検討

住居確保給付金は賃貸住宅の家賃補助を目的とした制度であるため、持ち家の方は対象外となります。

住宅ローンの支払いが困難になった場合は、住居確保給付金ではなく、金融機関への返済条件変更の相談や住宅金融支援機構の返済困難者向け制度の利用を検討する必要があります。

また、実家暮らしや住み込みで働いている場合など、家賃の支払いが発生しない住居形態の方も対象外となります。

このような場合は、他の生活困窮者自立支援制度の利用を検討されることをお勧めします。

事業用物件と不正受給のリスク

事業用物件や店舗兼住宅の事業用部分については、住居確保給付金の対象外となります。

自営業の方で店舗兼住宅にお住まいの場合は、住居部分のみが対象となるため、家賃の按分が必要になる場合があります。

制度を利用する際は、正確な情報を申告することが法的に求められており、虚偽申請は不正受給となるリスクがあります。

収入や資産の状況、住居の実態について正直に申告し、疑問がある場合は事前に自立相談支援機関に相談することが重要です。

貯金や資産に関する審査基準と調査方法

住居確保給付金の申請では、資産要件の確認が重要な審査項目となります。

この審査は申請者の経済状況を正確に把握するために行われるもので、預貯金だけでなく現金や有価証券なども対象となります。

適切な申告を行うために、資産調査の実態を理解しておくことが大切です。

預貯金基準額を超えた場合の対処方法

預貯金等の資産要件は世帯人数によって異なります。

単身世帯で504,000円以下、2人世帯で780,000円以下、3人以上世帯で1,000,000円以下が基準となっており、この基準を超えている場合は受給対象外となります。

基準額を超えている場合は、まず自立相談支援機関に相談し、他の支援制度の利用可能性についても確認されることをお勧めします。

銀行口座調査の実態と正確な申告の重要性

住居確保給付金の申請時には、金融機関への照会が行われ、申請者の口座状況が調査されます。

この調査により、申告されていない口座の存在や、申告額との相違があった場合は、審査に大きく影響することになります。

そのため、申請時には保有するすべての金融機関の口座について正確に申告することが必須です。

ネット銀行や信用組合、郵便局の口座なども含めて、漏れなく申告する必要があります。

また、家族名義の口座であっても、実質的に申請者が管理している場合は申告対象となる可能性があるため、不明な点は事前に相談することが重要です。

タンス預金や現金保有の扱いと申告方法

預貯金の基準額には、銀行口座の残高だけでなく、手元現金や有価証券なども含まれます。

いわゆるタンス預金についても資産として計算に含まれるため、正確に申告する必要があります。

現金の保有については、生活に必要な最低限の手元資金を除き、基準額の計算に含める必要があります。

ただし、現金の保有額の証明は困難な場合が多いため、申告は申請者の良心に委ねられている部分もあります。

制度の趣旨を理解し、正直な申告を行うことが、制度の適切な運用と他の困窮者への支援継続につながります。

住居確保給付金の相談から申請までの具体的な手順

住居確保給付金を実際に申請する際の具体的な流れについて詳しく解説します。

申請手続きは複数の段階に分かれており、事前準備から受給開始まで通常1~2か月程度の期間を要します。

自立相談支援機関での初回相談時の準備事項

申請前に自立相談支援機関での面談が必要で、収入状況や家計の詳細について相談します。

相談から申請まで1~2か月程度の期間を要する場合があるため、早めの相談が重要です。

初回相談では、現在の生活状況、離職の経緯、家計の詳細、今後の就労計画などについて詳しく聞かれます。

相談時には、家計簿や支出の記録、求職活動への具体的な取り組み計画などを整理して持参すると、相談がスムーズに進みます。

必要書類の準備と提出時の注意点

申請には離職票、賃貸契約書、通帳のコピー、収入証明書類等が必要です。

書類が全て整った後に審査が行われ、申請から決定まで1か月程度かかります。

書類提出時は、全ての項目が正確に記入されていること、コピーが鮮明であること、期限内に提出されることが重要です。

また、書類に不備があった場合は再提出が必要となり、受給開始が遅れる原因となるため、提出前の確認を十分に行ってください。

- 離職関連書類 離職票、退職証明書、廃業届など

- 住居関連書類 賃貸契約書のコピー、家賃の支払い状況証明

- 収入・資産証明書類 通帳のコピー、収入証明書、給与明細など

- 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、住民票など

よくある質問|住居確保給付金の受給に関する疑問解決

住居確保給付金は2025年にどのような変更がありますか?

2025年4月1日から制度が拡充され、従来の家賃補助に加えて転居費用の補助が新たに追加されます。

収入に見合った低廉な家賃の住宅への転居時に、引越し代や礼金等が補助対象となります。

この転居費用補助では、従来の家賃補助と異なり求職活動が要件とされていないため、高齢者や疾病により就労が困難な方も支援対象となる可能性があります。

申請は居住地の自立相談支援機関で行い、家計の改善が見込まれる場合に適用されます。

自己都合退職でも住居確保給付金はもらえますか?

はい、自己都合退職でも受給可能です。

離職・廃業から2年以内であれば申請対象となり、退職理由は問われません。

ただし、収入・資産要件と求職活動要件を満たす必要があります。

具体的には、世帯収入が基準額と家賃の合計以下であること、預貯金が基準額以下であること、ハローワークで求職申込みを行い定期的な就職活動を継続することが条件となります。

住居確保給付金の二回目受給は可能ですか?

住居確保給付金は原則1人1回の支給ですが、受給期間終了後に常用就職や事業の改善により収入を得る機会が増加し、新たに困窮状況に陥った場合には再申請が可能なケースがあります。

ただし、再申請には厳格な要件があり、前回の受給から一定期間経過していることや、新たな離職・廃業等の事由が必要となります。

再申請を検討される場合は、まず自立相談支援機関で詳細な要件について確認されることをお勧めします。

ハローワークでの手続きが不要なケースはありますか?

基本的には求職活動要件としてハローワークへの求職申込みが必要ですが、2025年4月の制度改正により、転居費用補助については求職活動が要件とされない場合があります。

ただし、通常の家賃補助については求職活動要件が継続されます。

転居費用補助は、配偶者と死別した高齢者や疾病等で就労が困難な方なども対象となるよう配慮されています。

具体的な適用条件については、自立相談支援機関で個別に相談する必要があります。

無職になり家賃が払えなくなったらまず何をすればよいですか?

まず居住地の自立相談支援機関に相談することが重要です。

申請から受給まで1~2か月程度かかる場合があるため、家賃支払いに困った段階で早めに相談することをお勧めします。

相談時には、離職の経緯、現在の収入状況、預貯金の状況、家計の詳細などを整理して持参してください。

また、賃貸契約書や通帳のコピーなどの必要書類も準備しておくと、相談がスムーズに進みます。

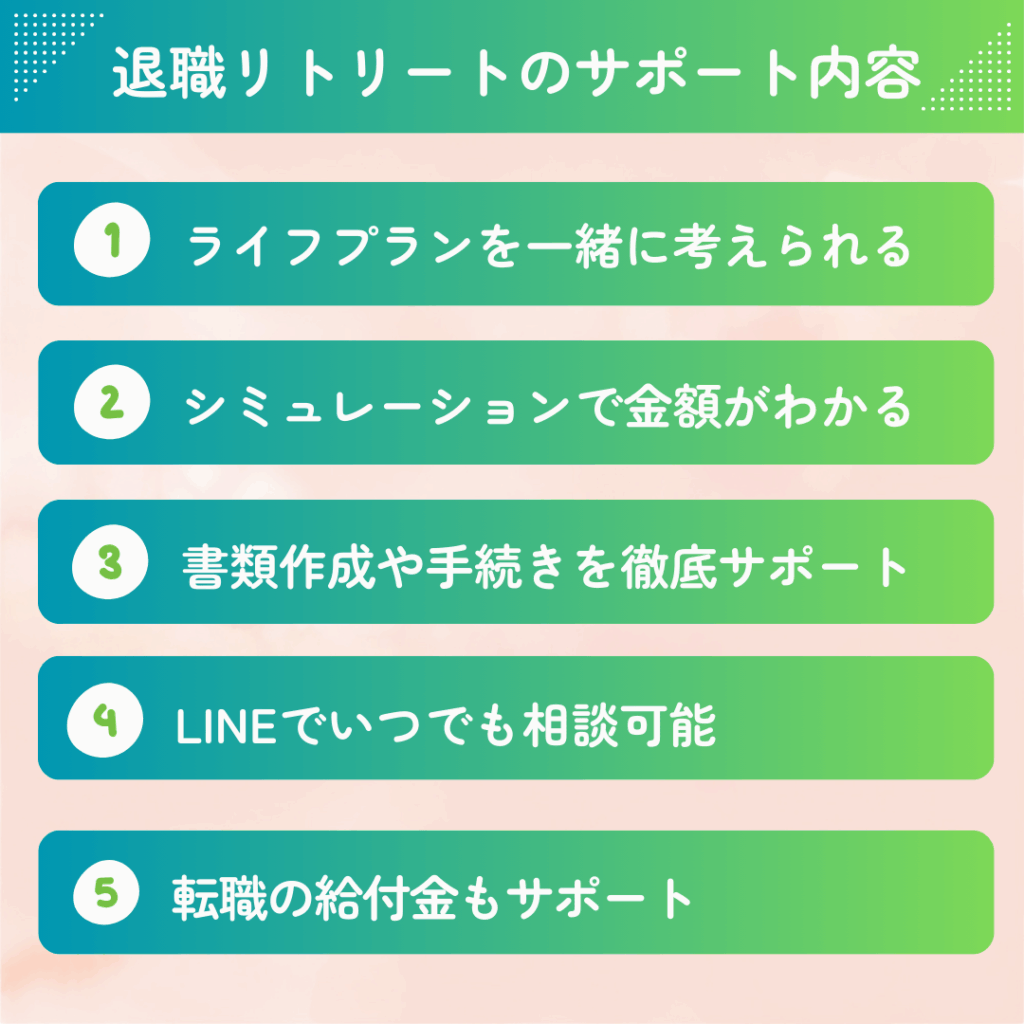

退職リトリート:退職後の生活設計サポートサービス

退職後の生活に不安を感じている方には、専門的な相談サービスの利用も検討していただけます。

住居確保給付金をはじめとした公的制度の活用方法について、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供しています。

制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、安心して新たなスタートを切ることができます。

条件を満たした場合の制度の適正活用により、退職後の生活基盤を確保しながら、次のステップへと進むことができる可能性があります。

公式LINEでは、制度に関するご質問や個別の状況についてのご相談を承っており、必要に応じてオンライン面談でのサポートも実施しています。

退職前1か月頃からのご相談が効果的で、1年間のサポート期間を通じて、安心して制度を活用していただけるよう伴走いたします。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます