退職が決まったものの、「何から始めればいいのか分からない」「手続きを間違えたらどうしよう」といった不安を感じていませんか。

なぜなら、退職後の手続きは複数の機関で期限内に行う必要があり、一つでも忘れてしまうと経済的な負担が生じる可能性があるからです。

しかし、正しい順番と期限を理解すれば、慌てることなく適切な手続きを進められます。

一般的には、健康保険の切り替え、年金の手続き、失業保険の申請、住民税の支払い変更、確定申告の5つが主要な手続きとなり、それぞれに明確な期限が設けられています。

つまり、この記事で紹介する手続きの順番とチェックリストを活用することで、退職後の不安を軽減し、制度を適切に活用できるようになるのです。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

退職後の手続きで迷っている方へ|正しい順番と期限を知って安心できる進め方とは?

退職後の手続きは、期限の短い順番で進めることが最も重要です。

なぜなら、手続きを忘れたり遅れたりすると、健康保険が使えない期間が生じたり、給付金の受給に支障をきたしたりする可能性があるからです。

厚生労働省の規定では、社会保険の切り替えは14日以内、失業保険の申請は離職票受領後できるだけ早く行う必要があると定められています。

また、健康保険の任意継続については20日以内という独自の期限が設けられており、これを過ぎると選択肢が狭まってしまいます。

そのため、まずは各手続きの期限を確認し、優先度の高いものから順次対応していくことで、スムーズに退職後の生活をスタートできるでしょう。

退職後にやるべき5つの重要手続きの全体像を確認

退職後に必要となる主要な手続きは、大きく分けて5つあります。

制度上は、健康保険の切り替え、国民年金への変更、失業保険の申請、住民税の支払い方法変更、そして所得税の確定申告となります。

これらの手続きは、それぞれ異なる法律に基づいており、健康保険法、国民年金法、雇用保険法、地方税法、所得税法といった各種法令により期限や方法が定められています。

一般的には、これらの手続きを適切に行うことで、退職後の生活保障や税務上の適正な処理が可能となります。

つまり、各手続きの目的と内容を理解した上で、計画的に進めることが退職後の安定した生活につながるのです。

手続き期限の一覧表|「14日以内」「20日以内」の違いを理解する

退職後の手続きには、それぞれ法律で定められた期限があります。

最も重要な期限は「14日以内」で、国民健康保険への加入と国民年金の切り替えがこれに該当します。

一方、健康保険の任意継続制度については「20日以内」という独自の期限が設けられています。

具体的には、退職日の翌日から起算して14日以内に市役所で国民健康保険と国民年金の手続きを行い、任意継続を希望する場合は20日以内に健康保険組合に申請する必要があります。

失業保険については、離職票が手元に届き次第、できるだけ早くハローワークで申請することが推奨されています。

このように、期限の違いを正確に把握することで、手続き漏れを防ぎ、適切な時期に各種制度を活用できるようになります。

- 退職後5日以内 配偶者の扶養加入手続き(該当者のみ)

- 退職後14日以内 国民健康保険・国民年金の切り替え

- 退職後20日以内 健康保険任意継続の申請(希望者のみ)

- 離職票受領後すぐ 失業保険申請・住民税支払い方法変更

- 翌年3月15日まで 確定申告(年末調整を受けられない場合)

優先度の高い順番で進める退職後手続きのタイムライン

退職後の手続きは、緊急度と期限を考慮して優先順位を決めることが大切です。

最優先は健康保険の確保で、退職日の翌日から医療機関を受診できない状況を避けるため、まず健康保険の切り替え方法を検討します。

タイムラインとしては、退職後5日以内に配偶者の扶養加入手続き(該当者のみ)、14日以内に国民健康保険・国民年金の切り替え、20日以内に任意継続の申請(希望者のみ)、離職票受領後すぐに失業保険申請という流れが一般的です。

同時に、住民税の支払い方法変更届けを提出し、翌年3月15日までに必要に応じて確定申告を行います。

このようなタイムラインに沿って手続きを進めることで、制度の切れ目なく適切な保障を受けられる可能性が高まります。

【最優先】退職後すぐに行う健康保険の切り替え手続き

健康保険の切り替えは、退職後最も急を要する手続きです。

なぜなら、退職日の翌日から会社の健康保険が使えなくなり、医療費が全額自己負担となってしまう可能性があるからです。

健康保険の選択肢は主に3つあり、国民健康保険への加入、健康保険の任意継続、配偶者の扶養に入るという方法が制度上認められています。

それぞれ保険料や手続き期限が異なるため、個人の状況に応じて最適な選択肢を検討することが重要です。

適切な健康保険の切り替えを行うことで、医療費の負担を軽減し、安心して治療を受けられる環境を維持できます。

国民健康保険への加入手続き|退職後14日以内の手続き方法

国民健康保険への加入は、退職日の翌日から14日以内に居住地の市役所で行う必要があります。

国民健康保険法により、この期限は厳格に定められており、手続きが遅れても退職日の翌日にさかのぼって加入扱いとなります。

手続きに必要な書類は、健康保険資格喪失証明書(または離職票)、本人確認書類、印鑑、通帳です。

保険料は前年の所得に基づいて計算され、一般的には退職前の健康保険料よりも高額になる場合が多いとされています。

手続きを完了すると、通常1週間程度で新しい保険証が交付され、医療機関での3割負担での受診が可能となります。

健康保険の任意継続制度|退職後20日以内に申請する場合の条件

健康保険の任意継続制度は、退職日の翌日から20日以内に申請する必要がある選択肢です。

この制度を利用するには、被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件となります。

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて計算され、事業主負担分も含めて全額自己負担となります。

ただし、上限額が設定されており、一般的には国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があります。

継続期間は最大2年間で、保険料は月末までに前納する必要があります。

任意継続を選択する場合は、20日という短い期限を逃さないよう、退職前から必要書類を準備しておくことをお勧めします。

配偶者の扶養に入る手続き|5日以内に必要な書類と申請先

配偶者の扶養に入る場合は、退職日の翌日から5日以内に配偶者の勤務先に申請する必要があります。

ただし、この期限は健康保険組合により異なる場合があるため、配偶者の勤務先に事前に確認することをお勧めします。

また、扶養に入るための条件として、年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)という収入要件があります。

配偶者の勤務先の健康保険組合によって、提出書類や手続き方法が若干異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。

扶養加入が承認されると、保険料の負担なく医療保険に加入でき、経済的な負担を大幅に軽減できる可能性があります。

【退職後14日以内】国民年金への切り替え手続きの進め方

国民年金の切り替え手続きは、退職日の翌日から14日以内に行う必要がある重要な手続きです。

厚生年金から国民年金第1号被保険者への変更、または配偶者の扶養に入る場合の第3号被保険者への変更が主な選択肢となります。

国民年金法により、この手続きを怠ると将来の年金受給に影響を与える可能性があるため、期限内の手続きが重要です。

また、国民年金保険料は月額17,510円(2025年度)で、前納制度を利用することで割引を受けることができます。

適切な年金の切り替えを行うことで、将来の年金受給権を確実に維持し、老後の生活保障を継続できます。

第1号被保険者への変更手続き|市役所での申請に必要な書類一覧

第1号被保険者への変更手続きは、居住地の市役所年金課で行います。

必要書類は、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日が分かる書類(離職票や退職証明書)、本人確認書類、印鑑です。

手続きが完了すると、国民年金保険料納付書が後日郵送され、月額16,520円の保険料を納付する必要があります。

収入が減少した場合は、保険料免除制度や納付猶予制度の申請も同時に検討できます。

これらの制度を利用することで、一定期間保険料の納付を免除または猶予してもらえる可能性があります。

手続きは通常30分程度で完了し、その場で国民年金被保険者関係届出書の控えを受け取れます。

配偶者の扶養に入る場合の第3号被保険者手続き|5日以内の期限に注意

配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者への変更手続きを配偶者の勤務先で行います。

この手続きも退職日の翌日から5日以内という短期間の期限が設けられているため、迅速な対応が必要です。

第3号被保険者の条件は、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、配偶者に生計を維持されていることです。

必要書類は、国民年金第3号被保険者関係届、退職証明書、年金手帳、所得証明書などとなります。

第3号被保険者として認定されると、国民年金保険料の負担なく年金加入期間として算入されるため、経済的なメリットが大きい制度です。

【2025年4月改正対応】失業保険の申請手続きと給付制限の変更点

失業保険の申請は、離職票が手元に届き次第、できるだけ早くハローワークで行うことが重要です。

2025年4月改正により、自己都合退職の場合の給付制限期間が2か月から1か月に短縮され、条件によってはさらに早期の受給が可能となりました。

失業保険の給付額は、退職前6か月の賃金を基に計算される基本手当日額に給付日数を掛けた金額となります。

一般的には、雇用保険に加入していた期間と年齢、離職理由により給付日数が決定されます。

適切な申請手続きを行うことで、転職活動中の生活費を一部補填し、安心して就職活動に専念できる環境を整えられます。

離職票が届いたらすぐ行うハローワークでの失業保険申請の流れ

失業保険の申請は、会社から離職票が送られてきたら、できるだけ早くハローワークに出向いて手続きを開始します。

必要書類は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、本人確認書類、印鑑、預金通帳、写真2枚です。

ハローワークでは、まず求職申込み手続きを行い、その後失業認定を受けるための説明会に参加します。

初回認定日は申請から7日後に設定され、その後は原則として4週間ごとに失業認定を受ける必要があります。

申請から初回支給まで、自己都合退職の場合は2025年4月改正後で約5-6週間、会社都合退職の場合は約3-4週間程度が一般的な期間とされています。

自己都合退職の給付制限が1か月に短縮|2025年4月以降の新ルール

2025年4月1日からの雇用保険法改正により、自己都合退職者の給付制限期間が従来の2か月から1か月に大幅短縮されました。

この改正により、多くの自己都合退職者がより早期に失業保険を受給できるようになります。

この短縮は過去5年間に正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けたことが2回未満の場合に適用されます。

過去5年間に2回以上の自己都合退職がある場合は、従来通り3か月の給付制限が適用されます。

つまり、初回の自己都合退職や長期間勤務後の自己都合退職の場合は、制度改正の恩恵を受けて早期の受給が可能となるのです。

教育訓練受講で給付制限なしになる条件と対象コース

2025年4月改正では、職業訓練や教育訓練を受講する場合の給付制限についても変更がありました。

公共職業訓練やハローワークが認定する教育訓練を受講する自己都合退職者は、給付制限が解除され、訓練開始日から失業保険の受給が可能となります。

対象となる教育訓練には、IT関連講座、介護関連講座、簿記・会計講座などの職業能力向上につながるコースが含まれています。

訓練期間中は基本手当に加えて受講手当や通所手当も支給される場合があり、スキルアップと収入確保を同時に実現できる可能性があります。

この制度を活用することで、転職に有利なスキルを身につけながら、経済的な不安を軽減して学習に専念できる環境を整えられます。

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額が自動で計算できます。

※この計算は概算であり、実際の受給額は個人の状況により異なります。正確な金額はハローワークでご確認ください

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職・30代・年収300万円

- 年齢:35歳

- 年収:300万円

- 賃金日額:約8,219円

(300万円 ÷ 365日) - 給付率:約66%

- 基本手当日額:約5,424円

(8,219円 × 0.66) - 受給日数:90日

- 総支給額:約488,160円

(5,424円 × 90日)

会社都合退職・50代・年収450万円

- 年齢:52歳

- 年収:450万円

- 賃金日額:約12,329円

(450万円 ÷ 365日) - 給付率:約53%

- 基本手当日額:約6,535円

(12,329円 × 0.53) - 受給日数:180日

- 総支給額:約1,176,300円

(6,535円 × 180日)

住民税の支払い方法変更と確定申告の必要性について

住民税の支払い方法は、退職後速やかに変更手続きを行う必要があります。

在職中は給与から特別徴収されていた住民税が、退職により普通徴収(個人での納付)に切り替わるため、納付書での支払いに変更となります。

また、年末調整を受けられない場合は、翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。

退職後に転職先が決まらない場合や、年末調整で処理されない所得がある場合が該当します。

これらの手続きを適切に行うことで、税務上の義務を果たし、過払い税金の還付を受けられる可能性もあります。

普通徴収への切り替えと納付書での支払い方法

住民税の普通徴収への切り替えは、退職時に会社が自動的に市町村に届け出を行います。

一般的には、退職後1-2か月で納付書が自宅に送られてくるため、指定された期限までに金融機関やコンビニエンスストアで支払います。

住民税額は前年の所得に基づいて計算されているため、退職により収入が減少していても、前年並みの税額を納付する必要があります。

年4回の分割払いが基本ですが、一括納付も可能で、自治体によっては早期納付割引制度がある場合もあります。

支払いが困難な場合は、市町村の税務課に相談することで、分割納付や徴収猶予などの措置を受けられる可能性があります。

年末調整を受けられない場合の確定申告手続き|翌年3月15日までの期限

年末調整を受けられずに退職した場合は、翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。

退職後に転職せず年末を迎えた場合や、転職先で年末調整の対象にならなかった場合が該当します。

確定申告により、源泉徴収された所得税の精算が行われ、多くの場合は還付金を受け取ることができます。

必要書類は、源泉徴収票、控除証明書(生命保険料控除、地震保険料控除など)、医療費領収書(医療費控除を受ける場合)などです。

e-Taxやスマートフォンアプリを利用することで、自宅から簡単に申告手続きを行えるため、早めの準備をお勧めします。

退職時に会社から受け取る書類と必要な手続き先一覧

退職時には、会社から複数の重要書類を受け取る必要があります。

これらの書類は、その後の各種手続きで必要となるため、確実に受け取り適切に保管することが重要です。

主要な書類として、離職票1・2、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書、年金手帳などがあります。

これらの書類には、それぞれ異なる用途と提出先が設定されており、紛失すると再発行に時間がかかる場合があります。

書類の用途と手続き先を正確に把握しておくことで、スムーズな退職後手続きを実現できます。

離職票・源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書の用途と保管方法

離職票1・2は、ハローワークでの失業保険申請に必須の書類です。

退職日から10日程度で会社から送られてくる予定ですが、届かない場合は会社に確認するか、ハローワークに相談してください。

源泉徴収票は、転職先での年末調整や確定申告で必要となる重要書類です。

退職後1か月以内に会社から交付される予定で、紛失した場合の再発行に時間がかかるため、大切に保管してください。

健康保険資格喪失証明書は、国民健康保険への加入手続きで必要となり、退職後5日程度で交付されます。

これらの書類は、コピーを取って原本とは別に保管し、手続き時に慌てることがないよう整理しておくことをお勧めします。

- 離職票1・2 失業保険申請に必要(退職後10日程度で送付)

- 源泉徴収票 転職先・確定申告に必要(退職後1か月以内)

- 健康保険資格喪失証明書 国民健康保険加入に必要(退職後5日程度)

- 雇用保険被保険者証 失業保険申請・転職先に必要(退職時に返却)

- 年金手帳・基礎年金番号通知書 年金切り替え手続きに必要(退職時に返却)

手続きする場所の一覧|市役所・ハローワーク・年金事務所の使い分け

退職後の手続きは、内容に応じて異なる機関で行う必要があります。

市役所では、国民健康保険と国民年金の切り替え、住民税の支払い相談を行います。

ハローワークでは、失業保険の申請と求職活動支援を受けることができます。

年金事務所では、厚生年金に関する詳細な相談や、複雑な年金問題の解決支援を受けられます。

健康保険組合では、任意継続の申請手続きを行います。

また、税務署では確定申告の手続きや税務相談を受けることが可能です。

各機関の開庁時間や必要書類を事前に確認し、効率的に手続きを進めることで、時間と労力を節約できます。

退職手続きで期限を過ぎてしまった場合の対処法

退職後の手続きで期限を過ぎてしまった場合でも、適切な対処を行うことで制度の利用が可能な場合があります。

なぜなら、多くの制度では期限を過ぎても遡及適用や代替手段が用意されているからです。

ただし、期限遅れにより一時的に保険証が使えない期間が生じたり、給付金の受給開始が遅れたりする可能性があるため、可能な限り期限内の手続きを心がけることが重要です。

期限を過ぎた場合は、まず該当機関に相談し、状況を説明した上で最適な解決策を見つけることをお勧めします。

14日を過ぎた健康保険手続きでも加入は可能|さかのぼって適用される仕組み

国民健康保険の加入手続きが14日を過ぎてしまった場合でも、加入自体は可能です。

国民健康保険法により、退職日の翌日にさかのぼって加入扱いとなるため、遡及期間中に医療機関を受診していた場合は、後日保険適用分の返金を受けられます。

ただし、手続きが遅れた期間中は、一時的に医療費を全額自己負担する必要があります。

また、保険料についても遡及期間分を含めて納付する必要があるため、まとまった金額の支払いが必要となる場合があります。

手続きが遅れた場合は、できるだけ早く市役所に相談し、必要書類を準備して加入手続きを完了させることが大切です。

手続き漏れを防ぐチェックリストと相談窓口の活用方法

手続き漏れを防ぐため、退職前にチェックリストを作成し、各手続きの期限と必要書類を整理しておくことをお勧めします。

健康保険(14日以内)、年金(14日以内)、任意継続(20日以内)、失業保険(離職票受領後すぐ)、住民税(随時)、確定申告(翌年3月15日)の順番で確認します。

相談窓口として、市役所の総合窓口、ハローワークの雇用保険相談窓口、年金事務所の相談窓口、健康保険組合の問い合わせ窓口などが利用できます。

不明な点がある場合は、遠慮なく専門機関に相談し、正確な情報を確認することが重要です。

また、退職前に会社の人事担当者から詳細な説明を受け、必要書類の交付予定日を確認しておくことで、手続きをスムーズに進められます。

よくある質問|退職後手続きの疑問を解決

退職後の手続きについて、多くの方が同様の疑問を持たれています。

ここでは、特に頻繁にお寄せいただく質問について、制度に基づいた正確な情報をお答えします。

これらの質問と回答を参考にしていただくことで、退職後の手続きに関する不安を解消し、適切な行動を取れるようになるでしょう。

会社を辞めたあとの手続きの順番は?

退職後の手続きは、期限の短い順番で進めることが重要です。

まず退職日の翌日から5日以内に配偶者の扶養加入手続き(該当者のみ)、14日以内に国民健康保険・国民年金の切り替え、20日以内に健康保険任意継続の申請(希望者のみ)を行います。

その後、離職票が届き次第失業保険の申請をハローワークで行い、住民税の支払い方法変更を確認します。

最後に、翌年3月15日までに必要に応じて確定申告を行うという流れが一般的です。

この順番に従って手続きを進めることで、制度の切れ目なく適切な保障を受けられる可能性が高まります。

退職後、ハローワークと市役所のどちらに行くべきですか?

退職後は、まず市役所で健康保険と年金の切り替え手続きを優先的に行うことをお勧めします。

なぜなら、これらの手続きには14日という短い期限が設けられており、生活に直結する重要な制度だからです。

ハローワークでの失業保険申請は、離職票が手元に届いてから行う手続きのため、市役所での手続き後に進めても問題ありません。

離職票は退職後10日程度で会社から送付される予定のため、その間に他の手続きを完了させておくことができます。

つまり、緊急度と期限を考慮すると、市役所→ハローワークの順番で手続きを進めることが効率的です。

退職したらまずどこに行くべき?

退職後にまず行くべき場所は、個人の状況によって異なります。

配偶者の扶養に入る予定の方は、まず配偶者の勤務先に連絡して扶養加入の手続きを確認してください。

扶養に入らない方は、市役所で健康保険の切り替え手続きを最優先で行います。

健康保険は退職日の翌日から使えなくなるため、医療機関の受診予定がある方は特に急いで手続きを行う必要があります。

市役所では、健康保険と年金の手続きを同時に行えるため、効率的です。

まずは自身の状況を整理し、最も緊急度の高い手続きから始めることで、安心して退職後の生活をスタートできます。

仕事を辞めたらやるべきこと5選は?

仕事を辞めた後にやるべき主要な手続きは5つあります。

第1に健康保険の切り替え(国民健康保険加入、任意継続、扶養加入のいずれかを選択)、第2に国民年金への切り替え(第1号被保険者または第3号被保険者)です。

第3に失業保険の申請(離職票受領後にハローワークで手続き)、第4に住民税の支払い方法確認(普通徴収への切り替え)、第5に確定申告の準備(年末調整を受けられない場合)となります。

これらの手続きを適切に行うことで、退職後の生活保障と税務上の適正な処理が可能となり、安心して次のステップに進めます。

退職後手続きが14日過ぎたらどうなりますか?

退職後の手続きが14日を過ぎてしまっても、制度の利用は可能です。

国民健康保険については、手続きが遅れても退職日の翌日にさかのぼって加入扱いとなり、遡及期間中の医療費についても後日保険適用分の返金を受けられます。

ただし、手続きが完了するまでの間は、医療機関での受診時に一時的に全額自己負担となる可能性があります。

また、遡及期間分を含めた保険料をまとめて納付する必要があるため、計画的な資金準備が必要です。

手続きが遅れた場合は、できるだけ早く市役所に相談し、状況を説明した上で適切な手続きを進めることをお勧めします。

退職手続きでお困りの方は専門家のサポートを活用しよう

当社の経験上、給付金の手続きは数十枚にも及ぶ書類作成が必要で、多くの方が途中で諦めてしまうケースが見られます。

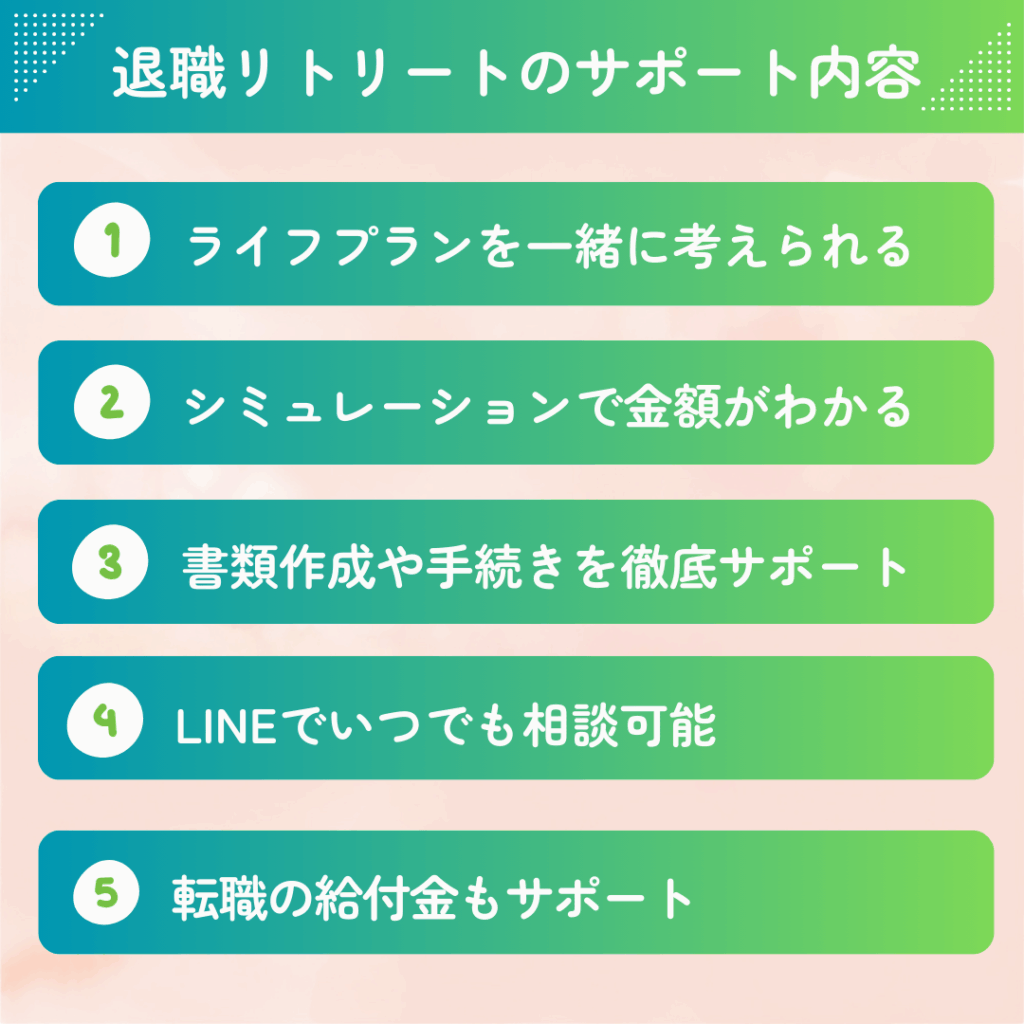

退職リトリートでは、公式LINEでの相談も行っており、手続きの不明点や不安なことがあれば、いつでも相談可能です。

また、受給までのマニュアルも完備しています。

サービスの流れとしては、まず公式LINEより面談を予約し、オンライン面談で制度の仕組みや進め方について専門スタッフが説明します。

その後、申請書類の書き方をオンラインでご案内し、審査により受給が確定した場合、制度に基づいて給付金が振り込まれるという流れです。

退職前1か月頃のご相談をおすすめしております。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます