退職を決意したものの、「何から手をつければいいのかわからない」「手続きを忘れて後で困ったらどうしよう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

実際に、退職に関する手続きは多岐にわたり、タイミングを間違えると円満退職が難しくなったり、必要な給付を受けられなくなったりする可能性があります。

そこで今回は、退職・転職支援の専門家として、退職前にやるべきことを時系列でわかりやすく整理しました。

適切な準備を行うことで、スムーズで円満な退職を実現できる可能性が高まります。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

退職前やることリスト|スムーズな退職のための準備手順とは?

退職をスムーズに進めるためには、計画的な準備が欠かせません。

なぜなら、退職に関する手続きは会社側との調整が必要なものが多く、急に進めようとするとトラブルの原因となる可能性があるからです。

一般的に、退職の準備は3ヶ月前から段階的に進めることが推奨されています。

また、計画的な退職準備を行うことで円満退職に寄与することがあると言われています。

例えば、引継ぎ資料の作成や有給休暇の消化計画など、時間をかけて丁寧に準備することで、会社側との信頼関係を保ちながら退職することができます。

つまり、退職前のやることリストを時系列で整理し、計画的に進めることが成功の鍵となります。

退職決定から3ヶ月前に整理しておくべき基本事項

退職を決意したら、まず3ヶ月前の段階で基本的な整理を行うことが重要です。

この時期に行うべき準備は、主に自分自身の意思確認と今後の方向性の明確化になります。

退職理由については、会社に伝える際に納得してもらえるよう、前向きで建設的な表現を考えておきましょう。

また、転職先が決まっていない場合は、失業保険の受給条件を確認しておくことで、退職後の生活設計が立てやすくなります。

これらの情報は今後の退職スケジュールを決める際の重要な判断材料となります。

退職1~2ヶ月前|上司への相談と退職日程の調整方法

退職の1~2ヶ月前になったら、いよいよ上司への相談を始める時期です。

この段階での対応が、円満退職を実現できるかどうかの分かれ目となります。

- 退職の意思を明確に伝える 曖昧な表現は避け、はっきりと退職の意思を伝えましょう

- 前向きな理由で説明する 「新しい分野にチャレンジしたい」「スキルアップのため」などの表現を使用

- 会社や同僚への感謝を示す これまでの経験への感謝の気持ちを必ず伝えましょう

労働基準法では、退職の申し出は2週間前までに行えば法的に問題ありませんが、円満退職を目指すなら1~2ヶ月前の相談が現実的です。

会社側も引継ぎや後任者の準備に時間が必要なため、この期間があることで双方にとってメリットがあります。

退職日については相談ベースで提案し、会社側の都合も考慮する姿勢を見せることが大切です。

退職1ヶ月前|引継ぎ開始と必要書類の準備段階

退職1ヶ月前になると、具体的な引継ぎ作業と必要書類の準備を本格化させる必要があります。

この時期の準備が不十分だと、退職直前に慌ててしまい、円満退職が困難になる可能性があります。

一方、必要書類の準備では、会社から受け取るべき書類と返却すべき物品のリストアップを行います。

離職票や源泉徴収票などの重要書類については、発行に時間がかかる場合もあるため、人事部門との早めの調整が必要です。

スムーズな業務移行が可能になるよう、後任者が困らない詳細な資料を作成することが重要です。

退職2週間前|取引先への挨拶と最終調整の進め方

退職2週間前には、取引先への挨拶回りと最終調整を行う時期となります。

この段階では、これまでの準備を基に、実際の引継ぎ作業を進めていきます。

取引先への挨拶では、後任者の紹介と合わせて行うことが一般的です。

まず社内で後任者との引継ぎを完了させ、その後一緒に取引先を訪問するか、メールや電話で後任者を紹介します。

この際、これまでの取引への感謝を示し、今後も変わらずお付き合いいただけるよう丁寧にお願いすることが重要です。

また、この時期には有給休暇の消化スケジュールも最終確認します。

残りの有給日数と業務の状況を考慮し、会社側と調整を行います。

法律上、有給休暇は労働者の権利ですが、業務に支障をきたさないよう配慮した消化計画を立てることで、最後まで良好な関係を維持できます。

会社を辞める前に知っておくとためになる情報|必要書類と手続き

退職時の書類手続きは複雑で、漏れがあると後々困ることになります。

そのため、事前に必要な書類や手続きを把握しておくことが重要です。

厚生労働省の指針によると、退職時に発生する書類関連の手続きは大きく「返却するもの」「受け取るもの」「提出するもの」の3つに分類されます。

これらを適切に処理することで、退職後の各種手続きがスムーズに進み、失業保険や転職先での手続きも円滑に行えます。

具体的な書類や物品については、会社により多少異なる場合がありますが、法律で定められた基本的な項目は共通しています。

会社に返却するもの一覧|忘れがちな物品のチェックポイント

会社に返却すべき物品は、意外と多岐にわたります。

返却漏れがあると、退職後に会社から連絡が来たり、場合によっては法的な問題に発展する可能性もあるため、注意深くチェックする必要があります。

特に健康保険証については、退職日の翌日から使用できなくなるため、確実に返却する必要があります。

また、見落としがちなのが、会社のメールアカウントやクラウドサービスのアカウント削除です。

これらについても、セキュリティの観点から適切な処理が必要となります。

退職前に人事部門や情報システム部門と連携し、漏れのないよう確認することをお勧めします。

会社から受け取る重要書類|離職後に必要になる証明書類

退職時に会社から受け取る書類は、その後の失業保険申請や転職活動、税務手続きに必要な重要なものばかりです。

これらの書類が不足していると、各種手続きが滞る可能性があります。

- 離職票(失業保険申請に必須) 退職後10日以内に会社からハローワークに提出され、その後本人に送付

- 源泉徴収票(年末調整・確定申告用) 転職先への提出や個人の税務手続きに必要

- 雇用保険被保険者証 転職先での雇用保険加入時に必要

- 健康保険資格喪失証明書 国民健康保険加入時に必要

最も重要なのは離職票で、これは失業保険の申請に必須の書類です。

離職証明書は退職日の翌々日から10日以内に会社からハローワークに提出され、ハローワークがこれをもとに離職票を発行して会社に返送します。

そのため、退職前に人事部門と発行スケジュールを確認しておくことが大切です。

これらの書類は再発行が困難な場合もあるため、受け取るよう注意しましょう。

退職届と退職願の違い|適切な提出方法と注意点

退職届と退職願には明確な違いがあり、状況に応じて適切な書類を提出する必要があります。

この違いを理解せずに間違った書類を提出すると、思わぬトラブルの原因となる可能性があります。

退職願は「退職させていただきたい」という願い出の性質を持ち、会社側が承認するまでは撤回が可能です。

一方、退職届は「退職します」という意思表示の性質を持ち、提出後の撤回は原則として困難になります。

円満退職を目指す場合は、まず退職願を提出し、会社側との調整を経て正式に退職届を提出する流れが一般的です。

書類の書き方については、手書きで丁寧に作成することが基本です。

用紙は便箋やA4用紙を使用し、黒のボールペンまたは万年筆で記入します。

内容は簡潔に、退職理由は「一身上の都合により」と記載することが通例です。

提出時は封筒に入れ、直属の上司に手渡しするのがマナーとされています。

退職前にやっておくこと|保険と公的手続きの準備

退職に伴う保険や公的手続きの準備は、退職後の生活に直接影響する重要な事項です。

これらの手続きを怠ると、医療費の全額自己負担や年金の未納期間が発生するなど、経済的な負担が大きくなる可能性があります。

そのため、退職前の段階で各制度の仕組みを理解し、必要な準備を整えておくことが重要です。

以下では、健康保険、年金、雇用保険、税金の4つの主要な手続きについて、具体的な準備方法をご説明いたします。

健康保険の切り替え選択肢|4つの加入方法とそれぞれの条件

退職後の健康保険については、4つの選択肢があります。

それぞれに条件や保険料が異なるため、あなたの状況に最も適した選択肢を検討することが大切です。

第一の選択肢は、現在加入している健康保険の任意継続です。

これは退職後2年間、従来の健康保険に継続加入できる制度で、退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。

保険料は会社負担分も含めて全額自己負担となりますが、扶養家族がいる場合は保険料が変わらないため、経済的メリットが大きい場合があります。

第二の選択肢は国民健康保険への加入で、退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村で手続きを行います。

保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、所得が高かった場合は保険料も高くなる傾向があります。

扶養家族がいる場合は任意継続が有利になるケースが多いでしょう。

年金手続きの基本|国民年金への切り替えタイミング

厚生年金から国民年金への切り替えは、退職後の重要な手続きの一つです。

この手続きを怠ると、将来の年金受給額に影響が出る可能性があるため、適切なタイミングで確実に行う必要があります。

国民年金への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村年金担当窓口で行います。

必要書類は、年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日がわかる書類(離職票や健康保険資格喪失証明書など)、身分証明書、印鑑です。

手続きが完了すると、国民年金保険料の納付書が送付されます。

なお、失業等により保険料の納付が困難な場合は、保険料免除制度や納付猶予制度を利用できる可能性があります。

これらの制度を利用することで、未納期間を作ることなく、将来の年金受給権を確保できます。

雇用保険(失業保険)申請の準備|必要書類と手続きの流れ

雇用保険の失業給付(一般的に失業保険と呼ばれる)の申請準備は、退職前から始めておくことが重要です。

適切な準備により、退職後速やかに申請手続きを行うことができ、給付開始までの期間を短縮できる可能性があります。

- 離職票(1・2) 退職後に会社から送付される最重要書類

- 雇用保険被保険者証 通常、退職時に会社から返却される

- マイナンバーカード 本人確認書類として使用

- 証明写真2枚 縦3cm×横2.4cm、マイナンバーカード持参時は不要

- 預金通帳・キャッシュカード 本人名義の口座(給付金振込用)

申請の流れとしては、必要書類を準備してハローワークで求職申込みを行い、その後7日間の待期期間を経て、給付制限がある場合(自己都合退職など)はさらに1ヶ月間の給付制限期間を経て、失業認定日に認定を受けることで給付が開始されます。

一般的には、手続き開始から初回給付まで2~3ヶ月程度かかることを想定しておく必要があります。

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額が自動で計算できます。

※この計算は概算であり、実際の受給額は個人の状況により異なります。正確な金額はハローワークでご確認ください

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職・30代・年収300万円

- 年齢:35歳

- 年収:300万円

- 賃金日額:約8,219円

(300万円 ÷ 365日) - 給付率:約66%

- 基本手当日額:約5,424円

(8,219円 × 0.66) - 受給日数:90日

- 総支給額:約488,160円

(5,424円 × 90日)

会社都合退職・50代・年収450万円

- 年齢:52歳

- 年収:450万円

- 賃金日額:約12,329円

(450万円 ÷ 365日) - 給付率:約53%

- 基本手当日額:約6,535円

(12,329円 × 0.53) - 受給日数:180日

- 総支給額:約1,176,300円

(6,535円 × 180日)

住民税と所得税|退職時期による納付方法の違い

住民税と所得税の取り扱いは、退職時期によって大きく異なります。

適切に理解しておかないと、予想以上の税負担が発生したり、納税漏れが生じたりする可能性があります。

- 1月~5月退職の場合 残りの住民税は最後の給与や退職金から一括徴収される

- 6月~12月退職の場合 退職後に普通徴収(自分で納付)に切り替わり、納付書が送付される

住民税については、前年の所得に基づいて当年度分が決定され、通常は給与から天引き(特別徴収)されています。

所得税については、退職時に源泉徴収票が発行され、年末調整を受けていない場合は確定申告が必要になることがあります。

特に、年の途中で退職し、その年に転職しなかった場合は、過払いとなった所得税の還付を受けられる可能性があるため、確定申告を検討することをお勧めします。

転職先が決まっている場合は、新しい会社で年末調整を受けることができます。

自己都合退職手続き|状況別の対応チェックリスト

自己都合での退職では、会社都合の退職と比べて失業保険の給付制限期間があるなど、いくつかの違いがあります。

しかし、適切な準備と手続きを行うことで、これらの制約を最小限に抑えることが可能です。

重要なのは、あなたの状況(転職先の有無、今後の予定など)に応じて、最適な手続きの進め方を選択することです。

状況別に適切な対応を取ることで、退職後の生活をより安定させることができます。

転職先が決まっている場合の効率的な手続き方法

転職先が決まっている場合は、新しい会社での手続きを考慮した準備を行うことで、より効率的に退職手続きを進めることができます。

この場合、失業保険の申請は不要となるため、手続きが簡素化されます。

まず重要なのは、現在の会社と転職先の入社日の調整です。

可能であれば、退職日と入社日の間に数日の余裕を持たせることで、各種手続きや休息の時間を確保できます。

健康保険については、転職先の健康保険に加入するため、任意継続や国民健康保険への切り替えは不要です。

ただし、退職日翌日から入社日前日まではいずれかの健康保険に加入する必要があります。

退職から入社まで期間が空く場合は、一時的に国民年金の手続きが必要になることがあります。

転職先未決定の場合|失業保険申請に向けた準備事項

転職先が未決定の場合は、失業保険の申請を中心とした準備を行うことが重要です。

失業保険は求職活動中の生活を支援する制度であり、適切に活用することで安心して転職活動に専念できます。

失業保険の受給要件として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です(自己都合退職の場合)。

また、求職活動を行っていることが条件となるため、ハローワークでの定期的な求職活動報告が求められます。

給付制限期間(自己都合退職の場合は1ヶ月間)があることも考慮し、その間の生活費を準備しておくことが大切です。

それぞれの保険料を比較検討し、最も経済的な選択肢を選びましょう。

フリーランス・個人事業主になる場合の特別な手続き

フリーランスや個人事業主になる場合は、会社員とは異なる特別な手続きが必要になります。

これらの手続きを適切に行うことで、事業を円滑にスタートさせることができます。

また、フリーランスの場合は失業保険の受給対象外となるため、事業が軌道に乗るまでの生活費を十分に準備しておく必要があります。

一方で、小規模企業共済や国民年金基金などの制度を活用することで、将来の備えを充実させることも可能です。

商工会議所や税理士会などの相談窓口を活用し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

円満退職に悪い影響を与えうる行動と回避方法

円満退職を実現するためには、やらないほうがいい行動を理解し、それらを避けることが重要です。

一度失った信頼関係を回復するのは困難であり、場合によっては法的なトラブルに発展する可能性もあります。

退職時のトラブルの主な原因として、適切でない退職理由の伝え方、不十分な引継ぎ、一方的な有給休暇の取得などが挙げられます。

これらの問題を避けることで、最後まで良好な関係を維持できます。

避けるべき退職理由の伝え方|トラブルを防ぐ表現方法

退職理由の伝え方は、円満退職を左右する重要な要素です。

たとえ会社に対する不満があったとしても、それをそのまま伝えることは避けるべきです。

なぜなら、ネガティブな理由は会社側の反発を招き、円満な退職が困難になる可能性があるからです。

- 人間関係の不満を直接的に表現 「上司との人間関係が悪い」「同僚との関係に疲れた」

- 給与や待遇への直接的な批判 「給料が安すぎる」「残業が多すぎる」

- 会社の将来性への否定的表現 「会社の将来性に不安を感じる」「経営方針に反対」

これらの表現は会社側を感情的にさせ、引き留めの強化や嫌がらせにつながる可能性があります。

代わりに推奨される表現は、「新しい分野にチャレンジしたい」「スキルアップのため」「キャリアチェンジを希望」「一身上の都合により」といった前向きで建設的なものです。

重要なのは、感謝の気持ちを示しつつ、前向きな理由で退職することを強調することです。

引継ぎで注意すべきポイント|後任者への配慮と情報整理

引継ぎは退職手続きの中でも特に重要な要素であり、不十分な引継ぎは会社に大きな迷惑をかけるだけでなく、あなたの評価にも悪影響を与える可能性があります。

適切な引継ぎを行うことで、円満退職を実現できます。

適切な引継ぎのためには、まず業務の全体像を整理し、優先順位をつけて文書化することが大切です。

マニュアルの作成、重要な連絡先の整理、進行中プロジェクトの状況報告、トラブル時の対処法なども含めて、後任者が困らないよう詳細に準備しましょう。

さらに、後任者との引継ぎ期間を十分に設け、質問に丁寧に答える姿勢を示すことで、信頼関係を維持できます。

有給休暇消化時の適切な調整方法|会社との円滑な交渉術

有給休暇の消化は労働者の権利ですが、一方的に取得することは円満退職の妨げとなる可能性があります。

会社側の都合も考慮した調整を行うことで、双方にとって納得できる形で有給休暇を消化できます。

避けるべき行動として、退職直前に突然まとめて有給休暇を申請する、業務の繁忙期に一方的に休暇を取る、引継ぎ期間中に長期間不在にする、といったことが挙げられます。

これらの行動は会社側の反発を招き、場合によっては有給休暇の取得を拒否される可能性もあります。

このような姿勢を示すことで、会社側も協力的になり、円満な有給休暇の消化が可能になります。

よくある質問|退職前の手続きと準備に関する疑問

退職前の準備について、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。

これらの疑問を事前に解決しておくことで、より安心して退職準備を進めることができます。

以下では、退職準備に関してよく寄せられる質問について、専門的な知識に基づいてお答えいたします。

退職前にやっておいたほうがいいことは?

退職前にやっておくべきことは多岐にわたりますが、最も重要なのは計画的な準備です。

まず、退職理由の整理と上司への相談タイミングの検討、引継ぎ資料の作成、有給休暇の消化計画立案が基本となります。

また、各種手続きの準備として、健康保険や年金の切り替え方法の確認、失業保険の受給要件チェック、必要書類の整理も欠かせません。

さらに、転職活動中の方は履歴書・職務経歴書の更新、面接対策も並行して進める必要があります。

これらを段階的に進めることで、スムーズな退職が実現できる可能性が高まります。

言ってはいけない退職理由は?

円満退職を妨げる退職理由として、会社や上司への直接的な批判、同僚との人間関係の問題、給与や待遇への不満、会社の経営方針への反対意見などが挙げられます。

これらの理由は、たとえ事実であっても、退職時に伝えることは適切ではありません。

なぜなら、これらの理由は会社側の感情を害し、円満な退職交渉を困難にする可能性があるからです。

また、引き留めの材料として使われ、退職時期が延びてしまうリスクもあります。

代わりに、「新しい分野への挑戦」「スキルアップのため」「キャリアチェンジを希望」「一身上の都合」といった前向きで建設的な理由を伝えることが推奨されます。

これらの理由であれば、会社側も理解を示しやすく、円滑な退職が期待できます。

退社前にやるべき5つの行動は?

退社前にやるべき最重要な5つの行動をご紹介します。

第一に、上司への退職相談と退職日の調整です。これは退職プロセスの出発点となる重要なステップです。

第二に、業務の引継ぎ準備と資料作成です。後任者が困らないよう、詳細なマニュアルや引継ぎ資料を準備しましょう。

第三に、各種手続きの準備として、健康保険や年金の切り替え方法の確認、必要書類の整理を行います。

第四に、会社への返却物と受け取る書類の確認です。健康保険証や社員証の返却、離職票や源泉徴収票の受け取り手続きを整理しておきます。

これらの行動を計画的に進めることで、円満で効率的な退職が実現できます。

退職の予兆となる5つのパターンは?

退職を検討する人に見られる典型的な予兆パターンがあります。

第一に、仕事への意欲や集中力の低下です。これまで積極的だった業務に対して消極的になったり、ミスが増えたりする傾向が見られます。

第二に、職場でのコミュニケーション量の減少です。同僚との雑談が減り、必要最小限の業務連絡のみになることが多くなります。

第三に、残業や休日出勤を避ける傾向の強化です。以前は積極的に残業していた人が、定時で帰ることが多くなります。

第四に、有給休暇の取得頻度の増加です。これまであまり休暇を取らなかった人が、頻繁に有給を使用するようになります。

これらの予兆が複数組み合わさることで、退職への意思が固まっていく傾向があります。

退職手続きでよくあるトラブルと対処法は?

退職手続きでよく発生するトラブルとしては、まず離職票の発行遅延があります。

会社によっては手続きが遅れ、失業保険の申請に支障をきたす場合があります。

この場合は、人事部門に発行状況を確認し、必要に応じてハローワークに相談することが重要です。

- 有給休暇の取得拒否 労働基準監督署や労働組合に相談することを検討

- 引継ぎ不備による責任追及 引継ぎ内容を文書化し、後任者と上司の確認を取得

- 返却物に関するトラブル 返却物リストを作成し、双方で確認することが重要

有給休暇の取得拒否も頻繁に見られるトラブルです。法的には労働者の権利ですが、会社側が業務上の理由で拒否する場合があります。

引継ぎ不備による責任追及も注意が必要です。退職後に業務上の問題が発生し、引継ぎが不十分だったと主張される場合があります。

これを防ぐためには、引継ぎ内容を文書化し、後任者と上司の確認を得ておくことが重要です。

退職・転職でお悩みの方へ|専門サポートのご紹介

退職や転職に関する手続きは複雑で、制度を正確に理解することが重要です。

雇用保険をはじめとする各種制度については、適切な情報収集と手続きが必要となります。

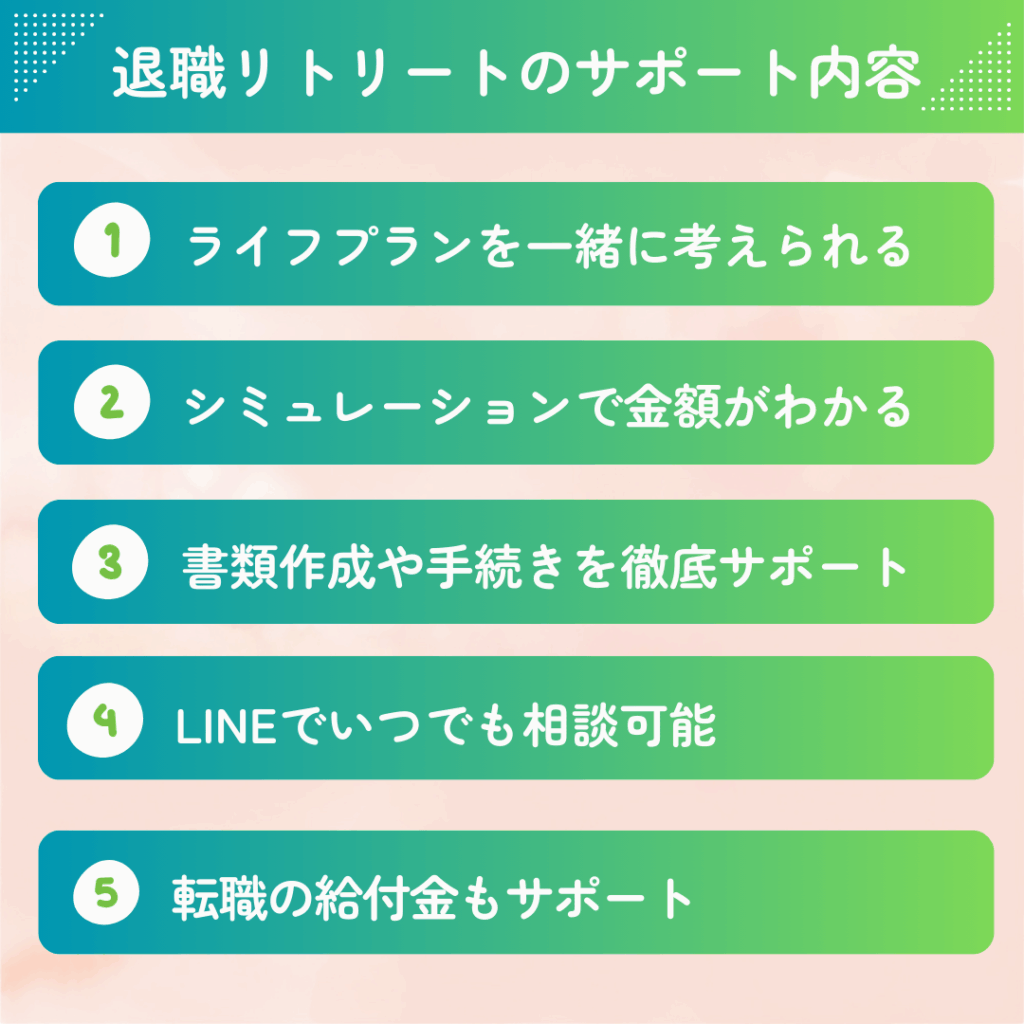

そのような方の制度理解をサポートするのが「退職リトリート」です。

退職リトリートは、社会保険労務士監修による制度解説と、退職後の各種手続きに関する情報提供を行うサービスで、「不安を安心に変える」をコンセプトに、退職・転職される方の制度理解をサポートしています。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます