退職や失業により収入が途絶えることは、多くの方にとって大きな不安要素となるでしょう。

本記事では、2025年の最新制度改正を踏まえながら、どのような制度の活用が可能なのか、詳しく解説していきます。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

無職でも失業保険や求職者支援制度の組み合わせで給付金100万円の受給は可能?

結論として、無職の方でも条件を満たした場合、複数の給付金制度を組み合わせることで総額100万円程度の支援を受けられる可能性があります。

これは決して「裏技」のような方法ではなく、法律で定められた正当な制度を適切に活用することで実現できるものです。

ただし、これらの制度には厳格な受給要件が設けられており、個人の状況によって受給できる内容は大きく異なることを理解しておく必要があります。

まず、ご自身がどの制度の対象となるかを正確に把握することが第一歩となるでしょう。

2025年8月改定の失業保険と教育訓練給付金の組み合わせパターン

2025年8月1日より、失業保険の基本手当日額の上限が引き上げられました。

これにより、条件を満たした場合の受給額が改善されています。

具体的には、30歳以上45歳未満の方で8,055円、45歳以上60歳未満の方で8,870円が日額の最高額となっています。

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額が自動で計算できます。

※この計算は概算であり、実際の受給額は個人の状況により異なります。正確な金額はハローワークでご確認ください

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職・30代・年収300万円

- 年齢:35歳

- 年収:300万円

- 賃金日額:約8,219円

(300万円 ÷ 365日) - 給付率:約66%

- 基本手当日額:約5,424円

(8,219円 × 0.66) - 受給日数:90日

- 総支給額:約488,160円

(5,424円 × 90日)

会社都合退職・50代・年収450万円

- 年齢:52歳

- 年収:450万円

- 賃金日額:約12,329円

(450万円 ÷ 365日) - 給付率:約53%

- 基本手当日額:約6,535円

(12,329円 × 0.53) - 受給日数:180日

- 総支給額:約1,176,300円

(6,535円 × 180日)

求職者支援制度(月10万円)と専門実践教育訓練給付金(最大64万円)の活用方法

失業保険の受給資格がない方や受給期間が終了した方には、求職者支援制度という選択肢があります。

この制度では、一定の要件を満たした場合、月額10万円の職業訓練受講給付金を受給しながら無料で職業訓練を受けることができます。

求職者支援制度の主な支給要件として、本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下(世帯人数により異なる)、世帯の金融資産が300万円以下といった条件があります。

これらの条件を満たし、6ヶ月間の職業訓練を受講した場合、60万円の給付金を受け取れることになります。

- 職業訓練受講給付金 月10万円×6ヶ月=60万円

- 専門実践教育訓練給付金 年間最大64万円の教育支援

- 合計支援額 最大124万円の支援でスキルアップ

住居確保給付金を含めた複数制度の併用で受給総額を増やす方法

住居確保給付金は、離職や収入減少により住居を失うおそれがある方に対して、家賃相当額を支給する制度です。

この制度を他の給付金と併用することで、受給総額をさらに増やすことが可能です。

東京都特別区の場合、単身世帯では月額53,700円、2人世帯では64,000円、3人世帯では69,800円が支給上限となっています。

最大9ヶ月間受給できるため、単身世帯の場合は総額約48万円の家賃補助を受けられる計算になります。

失業保険の2025年改定内容と受給条件|自己都合退職の給付制限が1ヶ月に短縮

2025年は雇用保険制度において重要な改正が複数実施されており、失業保険を受給しやすい環境が整備されています。

これらの改正により、従来よりも早期に給付を受けられる可能性が高まっています。

特に注目すべきは、自己都合退職における給付制限期間の短縮です。

これまで2ヶ月間の制限期間があったものが、2025年4月より1ヶ月に短縮されたことで、より迅速な支援が可能となりました。

基本手当日額の上限引き上げ|年齢別の最大受給額(2025年8月1日適用)

2025年8月1日より、失業保険の基本手当日額の上限が引き上げられました。

この改定により、条件を満たした場合の日額受給額が改善されています。

年齢区分別の基本手当日額の最高額は、30歳未満:77,255円、30歳以上45歳未満:8,055円、45歳以上60歳未満:8,870円、60歳以上65歳未満:7,623円となっています。

例えば、45歳以上60歳未満の方が最長の330日間受給した場合、総額約293万円の給付を受けられる可能性があります。

自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ短縮された影響

2025年4月より、自己都合退職の場合の給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

これは退職者にとって非常に大きなメリットとなる改正です。

従来は離職後7日間の待機期間に加えて2ヶ月の給付制限があったため、実際に給付が開始されるまで約2ヶ月と1週間を要していました。

しかし、制限期間の短縮により、退職から約1ヶ月と1週間で給付を受けられるようになったのです。

教育訓練受講により給付制限が解除される条件と活用方法

公共職業訓練や求職者支援訓練を受講する場合、給付制限期間中であっても基本手当を受給できる特例があります。

これは「訓練延長給付」と呼ばれる制度で、スキルアップを目指しながら生活費を確保できる非常に有効な方法です。

訓練延長給付を受けるためには、ハローワークで職業相談を受け、職業訓練の受講が必要と認められることが条件となります。

また、訓練期間中は80%以上の出席率を維持する必要があり、これを下回ると給付が停止される可能性があります。

求職者支援制度で月10万円を受給する条件と職業訓練の種類

求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方や受給が終了した方を対象とした重要な制度です。

この制度では、一定の要件を満たした場合、月額10万円の職業訓練受講給付金を受給しながら無料で職業訓練を受けることができます。

この制度の大きな特徴は、失業保険の受給資格がない方でも経済的支援を受けながらスキルアップが図れることです。

また、職業訓練終了後の就職率も高く、新たなキャリアを築くための有効な手段として位置づけられています。

本人収入8万円以下・世帯収入30万円以下などの支給要件

職業訓練受講給付金を受給するためには、厳格な所得要件が設けられています。

主な要件として、本人の月収が8万円以下であること、世帯全体の月収が世帯人数に応じて設定された上限(単身世帯の場合30万円以下)を超えないこと、世帯の金融資産が300万円以下であることなどが挙げられます。

さらに、現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない、職業訓練を受講する必要があるとハローワークが認めた、といった条件も満たす必要があります。

これらの要件は、真に支援が必要な方に制度を活用してもらうために設けられているものです。

IT・医療介護・デザイン分野など選べる職業訓練コースの詳細

求職者支援訓練では、多様な分野の職業訓練コースが用意されています。

IT分野ではプログラミングやWEBデザイン、デジタルマーケティングなどのコースがあり、医療介護分野では介護職員初任者研修や実務者研修、医療事務などの資格取得を目指すコースが設けられています。

デザイン分野では、グラフィックデザインやCAD操作、インテリアコーディネーターなどの専門技術を習得できるコースもあります。

また、事務分野では簿記検定やパソコン操作、ビジネスマナーなどの基礎的なスキルを身につけるコースも豊富に用意されています。

通所手当(交通費)と寄宿手当(月10,700円)の追加支給条件

職業訓練受講給付金の月額10万円に加えて、通所にかかる交通費相当の通所手当と、自宅からの通所が困難な場合の寄宿手当も支給される可能性があります。

通所手当は、自宅から訓練施設まで公共交通機関を利用した場合の運賃が支給されます。

寄宿手当は月額10,700円が支給され、訓練施設から自宅までの距離が遠く、日々の通所が困難と認められる場合に適用されます。

これらの追加給付により、実質的な受給額は月額10万円を上回ることになり、より安心して職業訓練に専念できる環境が整備されています。

教育訓練給付金で最大64万円を受給する方法|専門実践教育訓練の活用

教育訓練給付金は、働く人のスキルアップを支援する制度として長年運用されており、特に専門実践教育訓練給付金では年間最大64万円という高額な支援を受けられる可能性があります。

この制度は、失業保険や求職者支援制度と併用することで、より充実した学習環境を確保できる重要な制度です。

2024年10月からは給付率が80%に引き上げられたことで、受講費用の大部分をカバーできるようになりました。

このため、高額な専門講座であっても自己負担を大幅に軽減しながら受講することが可能となっています。

専門実践教育訓練給付金の支給率80%(年間上限64万円)の条件

専門実践教育訓練給付金は、2024年10月より支給率が80%に引き上げられました。

年間の支給上限は64万円、受講期間全体では最大192万円(3年間)まで支給される可能性があります。

この高い支給率により、MBA取得や看護師資格、ITエンジニア養成講座など、高額な専門講座も実質的な負担を大幅に軽減して受講することができます。

ただし、この制度を利用するためには、初回受講時には通算で2年以上の雇用保険加入期間が必要であり、2回目以降の利用では前回の受講開始日から3年以上の雇用保険加入期間が求められます。

資格取得と賃金上昇による追加給付(20%+10%)の仕組み

専門実践教育訓練給付金では、基本的な80%給付に加えて、追加給付制度も設けられています。

資格を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、または修了日時点で被保険者である場合には、追加で20%(年間上限16万円)が給付される可能性があります。

さらに、就職により賃金が受講開始前と比較して5%以上増加した場合には、追加で10%(年間上限8万円)の給付を受けられる可能性もあります。

これらを合計すると、最大で受講費用の110%まで給付を受けることも可能となります。

失業保険との併用可能な教育訓練給付金の申請タイミング

失業保険の受給中に教育訓練給付金を活用することで、生活費と学習費用の両方をカバーしながらスキルアップに取り組むことができます。

この併用を効果的に行うためには、適切なタイミングでの申請が重要になります。

まず、失業保険の給付制限期間中や受給期間中に公共職業訓練を受講する場合、訓練延長給付により基本手当を継続して受給できる可能性があります。

同時に、専門実践教育訓練給付金を申請することで、追加の学習支援を受けることも可能です。

住居確保給付金による家賃補助|最大9ヶ月間の受給で生活負担を軽減

住居確保給付金は、離職や収入減少により住居を失うおそれがある方を支援する制度です。

この制度により、家賃相当額を最大9ヶ月間受給することで、住居を維持しながら就職活動に専念できる環境を整えることができます。

住居の安定は就職活動の基盤となる重要な要素です。

住所が定まっていることで求人への応募や面接の調整がスムーズに行え、また精神的な安定も得られるため、より効果的な就職活動が可能となります。

東京都特別区の支給上限額(単身53,700円・2人64,000円・3人69,800円)

住居確保給付金の支給上限額は地域により異なりますが、東京都特別区の場合、単身世帯では月額53,700円、2人世帯では64,000円、3人世帯では69,800円が上限となっています。

これらの金額は、各地域の住宅扶助基準額を基に設定されており、実際の家賃がこの額を下回る場合は家賃額が支給されます。

例えば、単身世帯で月額5万円の家賃を支払っている場合、9ヶ月間の受給により総額45万円の家賃補助を受けることができます。

3人世帯で月額6万円の家賃の場合は、9ヶ月間で54万円の支援となり、家計への負担軽減効果は非常に大きいものとなります。

離職・収入減少から2年以内の申請条件と求職活動の義務

住居確保給付金を受給するためには、離職または個人の責によらない理由による収入減少から2年以内であることが条件となります。

また、申請時点で65歳未満であること、離職前に主たる生計維持者であったこと、ハローワークに求職申込みをしていることなどの要件も満たす必要があります。

収入要件として、申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる額の1/12)と家賃額の合計額を超えないことが求められます。

また、申請時の世帯の預貯金合計額が基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であることも条件となります。

延長申請により最大9ヶ月間受給する方法と審査期間の注意点

住居確保給付金は原則として3ヶ月間の支給ですが、延長申請により最大9ヶ月間まで受給期間を延ばすことが可能です。

延長申請を行うためには、支給決定後も誠実かつ熱心に求職活動を継続していることが条件となります。

延長申請は3ヶ月ごとに行う必要があり、各延長時点での収入状況や求職活動の実績が審査されます。

延長が認められるためには、継続的な求職活動の実績と、引き続き住居確保給付金による支援が必要であることを証明する必要があります。

傷病手当金(給与の2/3・最大1年6ヶ月)の活用条件と失業保険との関係

傷病手当金は、業務外の病気やケガにより働くことができない方への重要な経済的支援制度です。

この制度では、標準報酬日額の3分の2相当額を、支給開始日から通算して1年6ヶ月まで受給することが可能です。

月給30万円の方の場合、日額約6,700円、月額約20万円の支援を受けられる計算になります。

傷病手当金は他の給付金制度との関係で注意すべき点があります。

業務外の病気・ケガで連続4日以上休業した場合の受給要件

傷病手当金の支給には4つの条件をすべて満たす必要があります。

まず、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であることが必要で、業務上の事由によるものは労災保険の対象となります。

次に、仕事に就くことができない状態であることが求められ、医師による労務不能の判断が重要になります。

さらに、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことが条件となります。

退職後も継続受給できる条件と健康保険の任意継続手続き

傷病手当金は、一定の条件を満たせば退職後も継続して受給することが可能です。

退職時に傷病手当金を受給している、または受給する条件を満たしており、退職日に出勤していないことが継続受給の要件となります。

退職後の継続受給を行うためには、健康保険の任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入する必要があります。

ただし、任意継続被保険者の場合、保険料は在職時の約2倍となるため、経済的な負担を考慮した判断が必要になります。

傷病手当金と失業保険の併用不可な理由と受給順序の決め方

傷病手当金と失業保険は同時に受給することができません。

これは、傷病手当金が「働くことができない状態」への支援であるのに対し、失業保険は「働く意思と能力があるが働く場所がない状態」への支援であるためです。

制度の目的が異なるため、同時受給は認められていません。

受給順序の判断については、まず現在の健康状態を正確に把握することが重要です。

給付金100万円達成の具体的な組み合わせパターンと受給シミュレーション

複数の給付金制度を組み合わせることで、条件を満たした場合に総額100万円程度の支援を受けられる可能性があります。

ただし、これらのパターンは個人の状況により大きく異なり、すべての方に適用できるわけではありません。

以下に示すパターンは一般的な例として参考にしていただき、実際の申請前には必ず関係機関での相談を行うことをお勧めします。

また、各制度には厳格な受給要件があり、虚偽の申請や不正受給は法的なペナルティの対象となります。

パターン1:失業保険(最大360日)+専門実践教育訓練給付金(64万円)

会社都合退職で雇用保険加入期間が20年以上ある45歳の方の場合、失業保険を最大330日間受給できる可能性があります。

月給35万円だった方が日額7,000円程度で330日間受給すると、失業保険だけで約231万円となります。

ただし、これは最大受給期間での計算であり、実際には再就職により受給期間が短縮される場合が多いことを理解しておく必要があります。

さらに、失業保険の受給期間中に専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講することで、年間最大64万円の教育支援を受けることができます。

パターン2:求職者支援制度(月10万円×6ヶ月)+住居確保給付金+教育訓練給付金

失業保険の受給資格がない方や受給が終了した方には、求職者支援制度の活用が考えられます。

月10万円の職業訓練受講給付金を6ヶ月間受給すると60万円、住居確保給付金を東京都特別区の単身世帯上限で9ヶ月間受給すると約48万円となります。

さらに、職業訓練と並行して教育訓練給付金を活用することで追加の支援を受けられる可能性があります。

一般教育訓練給付金であれば最大10万円、専門実践教育訓練給付金であれば最大64万円の支援を受けることができます。

- 求職者支援制度 月10万円×6ヶ月=60万円

- 住居確保給付金 月5.4万円×9ヶ月=約48万円

- 教育訓練給付金 最大64万円の教育支援

パターン3:傷病手当金(1年6ヶ月)+住居確保給付金(最大9ヶ月)の併用

病気やケガにより働けない状態の方には、傷病手当金と住居確保給付金の併用が考えられます。

月給30万円の方が傷病手当金を1年6ヶ月受給した場合、約360万円の支援となります。

これに住居確保給付金を併用することで、医療費と家賃の負担を軽減できます。

住居確保給付金は最大9ヶ月間受給できるため、東京都特別区の単身世帯で約48万円の家賃補助を受けることができます。

給付金申請時の注意点|不正受給や併用不可な制度を正しく理解

給付金制度を適切に活用するためには、各制度のルールを正確に理解し、誠実な申請を行うことが不可欠です。

近年、給付金の不正受給に対する監視が強化されており、虚偽申請が発覚した場合には厳しいペナルティが科せられることがあります。

制度の本来の目的は、真に支援が必要な方への経済的援助であることを忘れずに、適切な利用を心がけましょう。

また、複数の制度を組み合わせる際には、それぞれの制度間での調整規定があることも理解しておく必要があります。

アルバイト収入がある場合の申告義務と給付金への影響

失業保険や求職者支援制度の受給中にアルバイトやパートタイムの収入がある場合、必ず申告する義務があります。

この申告を怠ると不正受給となり、後に全額返還を求められる可能性があります。

収入申告は正確に行い、制度の定める範囲内での就労に留めることが重要です。

失業保険の場合、週20時間未満かつ31日未満の雇用であれば内職・手伝い程度として扱われ、収入に応じて給付額が調整される場合があります。

職業訓練の出席率80%維持と欠席時の給付金停止リスク

職業訓練を受講しながら給付金を受給する場合、出席率80%以上の維持が義務付けられています。

この出席率を下回ると給付金の支給が停止される可能性があり、場合によっては受給済みの給付金の返還を求められることもあります。

病気や家族の介護など、やむを得ない理由による欠席については配慮される場合がありますが、事前に訓練実施機関やハローワークへの相談が必要です。

また、遅刻や早退も出席時間の計算に影響するため、時間管理も重要になります。

虚偽申請による全額返還と追加納付(最大2倍)のペナルティ

給付金の虚偽申請や不正受給が発覚した場合、受給済みの全額返還に加えて、最大で受給額の2倍に相当する追加納付を求められる場合があります。

これは制度の公正性を保つために設けられた厳格な措置であり、経済的な負担は非常に大きなものとなります。

不正受給の典型的な例として、就職している事実を隠して給付金を受け続けることや、収入を過少申告することなどがあります。

これらの行為は公的制度への背信行為であり、社会的な信頼を損なう行為として厳しく処罰されます。

よくある質問|無職の給付金100万円受給に関する疑問を解決

給付金制度について多くの方からお寄せいただく質問にお答えします。

これらの疑問は実際に制度を利用する際に重要なポイントとなるため、正確な情報をもとに解説いたします。

ただし、個人の状況により詳細が異なる場合があるため、具体的な申請前には必ず関係機関での相談をお勧めします。

無職になったばかりでも給付金の申請は可能ですか?

はい、無職になったばかりでも条件を満たせば各種給付金の申請が可能です。

失業保険については、離職票を受け取り次第、速やかにハローワークで申請手続きを行うことができます。

申請は離職後できるだけ早期に行うことが重要で、遅延すると給付開始日も遅れてしまいます。

求職者支援制度についても、雇用保険の受給資格がない方や受給期間が終了した方が対象となるため、無職の状態であることが前提条件の一つとなります。

失業保険の受給資格がない場合はどの制度を利用できますか?

失業保険の受給資格がない方でも、求職者支援制度や住居確保給付金などの制度を利用できる可能性があります。

求職者支援制度では、月額10万円の職業訓練受講給付金を受給しながら無料で職業訓練を受けることができ、新たなスキルを身につけることが可能です。

また、フリーランスや自営業者として働いていた方、パートタイムで雇用保険に加入していなかった方なども、所得要件を満たせば求職者支援制度の対象となります。

さらに、住居確保給付金については離職や収入減少が要件となるため、失業保険の有無に関わらず申請できる場合があります。

病気やうつ病で働けない場合でも給付金は受給できますか?

病気やうつ病により働くことができない場合、傷病手当金の受給を検討することができます。

傷病手当金は業務外の病気やケガによる労務不能状態に対する支援制度で、健康保険に加入していれば受給対象となる可能性があります。

うつ病などの精神疾患も傷病手当金の対象となりますが、医師による労務不能の診断書が必要になります。

支給期間は最大1年6ヶ月で、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されるため、療養に専念できる環境を整えることができます。

給付金100万円を受給した場合の確定申告の必要性は?

給付金の受給における確定申告の必要性は、給付金の種類により異なります。

失業保険(雇用保険の基本手当)は非課税所得のため、確定申告の必要はありません。

住居確保給付金や職業訓練受講給付金についても、基本的には非課税扱いとなります。

ただし、教育訓練給付金については、受給した年の所得税の計算において雑所得として扱われる場合があります。

複数の制度を組み合わせる場合の相談先はどこですか?

複数の給付金制度を組み合わせる場合、主な相談先はハローワークとなります。

ハローワークでは失業保険、求職者支援制度、教育訓練給付金などの相談を一括して受けることができ、個人の状況に応じた最適な組み合わせについてアドバイスを受けることが可能です。

住居確保給付金については、お住まいの市区町村の福祉事務所または自立相談支援機関が相談窓口となります。

傷病手当金については、加入している健康保険の窓口(協会けんぽ、健康保険組合など)が相談先となります。

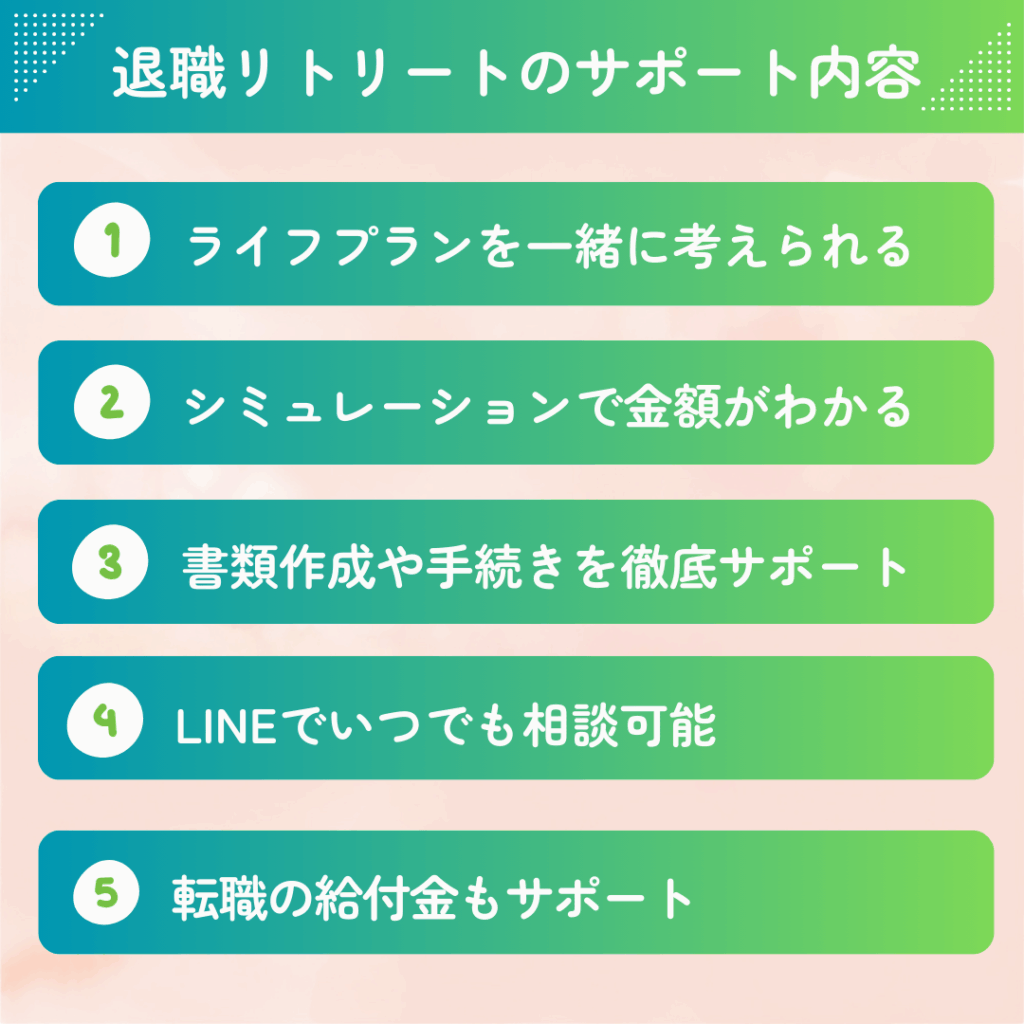

退職・転職支援サービス「退職リトリート」で給付金申請をサポート

給付金制度の申請手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたるため、手続きに不安を感じる方が多く見受けられます。

退職リトリートでは、複雑な計算や条件確認について専門知識を持つスタッフがご案内します。

サポートの流れとして、まず公式LINEより面談をご予約いただき、オンライン面談で制度について詳しくご説明いたします。

その後、申請書類の作成方法をオンラインでご案内し、公的機関による審査の結果、受給が確定した場合に制度に基づいて給付金が支給される仕組みとなっています。

手続きの各段階で必要となる対応について分かりやすく解説したマニュアルもご用意しており、制度理解を深めていただけます。

退職予定の1ヶ月程度前からのご相談により、事前準備を含めたより詳細な制度活用方法をご案内できる場合があります。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます