退職を検討している方、または既に退職された方にとって、失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きは生活を支える重要な制度です。

しかし「手続きが複雑そう」「いつまでに申請すればいいの?」「必要書類は何?」など、多くの疑問や不安を感じていませんか?

安心してください。

2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が短縮されるなど、制度も利用しやすくなっています。

この記事では、厚生労働省の最新情報をもとに、失業保険の手続きから受給開始まで、分かりやすくご説明します。

失業保険手続きはいつまでに始めればいい?基本的な流れを知りたい

失業保険の手続きには期限があります。

退職日の翌日から1年間が申請期限となっており、この期間を過ぎると受給権が消滅してしまいます。

「まだ転職活動を始めたばかりだから」と後回しにせず、早めの手続きをおすすめします。

手続きから受給開始までは、退職理由により異なり、自己都合退職の場合は約1ヶ月半、会社都合退職の場合は約1ヶ月程度が目安となります。

退職後すぐに手続きを始めても、実際に給付を受けられるまでには時間がかかることを理解しておきましょう。

この期間中の生活費についても、事前に準備しておくと安心です。

退職から受給開始までの全体スケジュール

失業保険の受給開始までの流れは上記の通りです。

まず退職後1〜2週間で会社から離職票が届きます。

離職票が手元に届いたら、速やかにハローワークで手続きを開始しましょう。

ハローワークでの初回手続き後、7日間の待期期間があります。

この期間は全ての退職者に共通で、就職活動の準備期間とお考えください。

2025年4月1日(令和7年4月1日)以降に自己都合で離職した場合、給付制限期間は1ヶ月(従来は2ヶ月)になります。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合は3ヶ月ですので注意が必要です。

失業保険の申請期限と最適なタイミング

申請期限は退職日の翌日から1年間ですが、受給期間も同じ1年間です。

つまり、申請時期により受給期間に影響する場合があります。

退職後2〜3ヶ月以内には手続きを開始することをおすすめします。

最適なタイミングは、離職票が届いてから1週間以内です。

転職活動と並行して手続きを進めることで、経済的な不安を軽減できます。

ハローワークの混雑を避けるなら、平日の午前中や月初めが比較的空いています。

2025年4月改正|自己都合退職の給付制限が1ヶ月に短縮

2025年4月から、自己都合退職者の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました(厚生労働省発表)。

これにより、自己都合で退職された方も、従来より1ヶ月早く失業保険を受給できるようになっています。

ただし、過去5年間に自己都合退職で失業保険を受給したことがある方は、従来通り2ヶ月の給付制限期間が適用される場合があります。

詳しい条件については、ハローワークで確認してください。

この改正により、転職を考えている方の選択肢が広がったといえるでしょう。

失業保険の受給条件をクリアしているか確認したい

失業保険を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず重要なのは失業状態であることです。

単に仕事を辞めただけでなく、「働く意思と能力があるにも関わらず就職できない状態」である必要があります。

雇用保険への加入期間も重要な条件の一つです。

退職理由によって必要な加入期間が異なるため、まずはご自身がどちらに該当するかを確認しましょう。

条件を満たしていない場合でも、他の給付制度が利用できる可能性があります。

雇用保険加入期間の要件|自己都合と会社都合の違い

- 自己都合退職 離職前2年間で雇用保険に12ヶ月以上加入していることが必要です。

- 会社都合退職・特定理由離職者 離職前1年間で雇用保険に6ヶ月以上加入していれば受給資格を得られます。

- 会社都合退職に含まれるもの 倒産・解雇・希望退職募集への応募などが含まれます。

- 特定理由離職者の範囲 病気・介護・配偶者の転勤による転居など、やむを得ない理由での退職が該当します。

適切な判定を受けることができます。

自己都合退職の場合、離職前2年間で雇用保険に12ヶ月以上加入している必要があります。

一方、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職前1年間で6ヶ月以上の加入で受給資格を得られます。

会社都合退職には、倒産・解雇・希望退職募集への応募などが含まれます。

また、病気・介護・配偶者の転勤による転居など、やむを得ない理由での退職は「特定理由離職者」として、会社都合と同様の優遇条件が適用されます。

退職理由が曖昧な場合は、ハローワークで相談してみてください。

失業状態の定義と就職活動の意思確認

失業保険における「失業状態」とは、働く意思・能力・環境があるにも関わらず就職できない状態を指します。

病気やけがで働けない場合、学業に専念する場合、家事に専念する場合などは、失業状態とは認められません。

就職活動の意思については、4週間に1度の失業認定日に求職活動実績の報告で確認されます。

求職活動実績とは、求人への応募、面接の受験、職業相談、セミナーへの参加などです。

ハローワークでの職業相談も実績として認められるので、活用してください。

特定受給資格者・特定理由離職者の優遇条件

特定受給資格者(会社都合退職者)と特定理由離職者は、給付制限期間がなく、待期期間(7日)終了後すぐに受給を開始できます。

また、給付日数も自己都合退職者より長く設定されており、年齢と加入期間に応じて90日〜330日の幅があります。

特定理由離職者には、正当な理由のある自己都合退職者が含まれます。

具体的には、体力不足・心身の障害・疾病・負傷、妊娠・出産・育児、家族の介護、配偶者や扶養親族と別居困難、通勤困難などが該当します。

該当する可能性がある方は、必ずハローワークで確認してください。

失業保険手続きに必要な書類を漏れなく準備したい

失業保険の手続きには複数の書類が必要です。

書類に不備があると手続きが遅れてしまうため、事前にしっかりと準備しましょう。

最も重要なのは離職票で、これがないと手続きを開始できません。

必要書類の中には、マイナンバーカードがあれば省略できるものもあります。

手続きをスムーズに進めるためにも、マイナンバーカードをお持ちの方は必ず持参してください。

書類の準備で不安がある方は、事前にハローワークに電話で確認することをおすすめします。

離職票が届かない時の対処法と催促方法

離職票は会社が作成し、退職後10日以内にハローワークに提出することが義務づけられています。

しかし、会社の事務処理が遅れて手元に届かない場合があります。

退職から2週間経っても届かない場合は、まず会社に連絡して進捗を確認しましょう。

会社が離職票の発行を拒否したり、連絡が取れない場合は、直接ハローワークに相談してください。

ハローワークから会社に発行を促してもらえます。

また、離職票に代わる証明書の発行を受けることも可能です。

一人で悩まずに、まずはハローワークの窓口で相談してみてください。

本人確認書類とマイナンバーカードの活用メリット

本人確認書類として、マイナンバーカードがあれば1枚で個人番号確認と本人確認の両方ができます。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードまたは住民票(個人番号記載)と、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要です。

マイナンバーカードを提示する場合、顔写真2枚の提出が不要になります(縦3.0cm×横2.4cmの写真)。

写真代の節約にもなりますし、手続きもスムーズです。

また、将来的にはオンライン申請にも対応する予定ですので、取得を検討してみてください。

写真と印鑑の準備|省略できる場合の条件

マイナンバーカードを提示しない場合は、顔写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、上半身、正面、無帽、無背景)が必要です。

写真は一般的に6ヶ月以内のものが望ましいとされています。

証明写真機やスマートフォンアプリでも作成できますが、規格に注意してください。

印鑑は認印で構いません。

シャチハタなどのスタンプ印は使用できませんので、朱肉を使う印鑑を持参してください。

また、本人名義の通帳またはキャッシュカードも必要です。

ゆうちょ銀行の場合は、店番・口座番号が分かるものを持参しましょう。

ハローワークでの失業保険手続きの具体的な流れ

ハローワークでの手続きは段階的に進みます。初回の手続きでは求職申込みと受給資格の決定を行い、その後説明会への参加、定期的な失業認定を経て給付を受けます。

混雑を避けるため、開庁時間の8時30分〜9時頃に到着することをおすすめします。

手続きの流れを理解しておくと、当日の不安も軽減されます。分からないことがあれば、ハローワークの職員の方が丁寧に説明してくれますので、遠慮なく質問してください。

必要に応じて筆記用具も持参しましょう。

初回申込み時の手続きと所要時間

初回手続きでは、まず求職申込みを行います。求職申込書に希望する職種、勤務地、給与などを記入し、職業相談を受けます。

その後、離職票などの書類を提出して受給資格の決定を受けます。

手続きにかかる時間は1〜2時間程度です。

混雑状況によってはさらに時間がかかる場合もありますので、時間に余裕を持って訪問してください。

手続き完了後、雇用保険受給者初回説明会の日時を案内されます。この説明会への参加は必須ですので、スケジュールを確認しておきましょう。

雇用保険受給説明会の参加方法と注意点

受給説明会は、受給資格決定から1〜2週間後に開催されます。

説明会では失業保険制度の詳細、求職活動の方法、失業認定の手続きなどについて説明があります。

参加は必須で、参加しないと給付を受けることができません。

説明会当日は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。

これらの書類は今後の手続きで必要になりますので、大切に保管してください。

説明会の所要時間は約2時間です。

筆記用具を持参し、重要な点はメモを取ることをおすすめします。

失業認定日の流れと求職活動実績の作り方

失業認定は4週間に1度行われます。

失業認定申告書に求職活動の実績を記入し、ハローワークに提出します。

求職活動実績は原則として認定対象期間中に2回以上必要です(初回認定時は1回以上)。

求職活動実績として認められるのは、求人への応募、面接の受験、ハローワークでの職業相談・職業紹介、求人情報検索、各種セミナー・説明会への参加などです。

ハローワークでの職業相談は手軽に実績を作れる方法の一つです。

相談内容や日時をメモしておき、失業認定申告書に正確に記入してください。

失業保険はいくらもらえる?受給額の計算方法とシミュレーション

失業保険の受給額は、退職前の給与と年齢によって決まります。

基本手当日額は退職前6ヶ月間の平均賃金の50〜80%で計算され、勤続年数と年齢に応じて90〜330日分を受給できます。

具体的な金額を知りたい方も多いと思いますが、個人差があるため一概には言えません。

ただし、計算式を理解すれば、おおよその受給額を把握できます。

受給額に不安がある方は、ハローワークで試算してもらうことも可能です。

受給額シミュレーション

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額が自動で計算できます。

※実際の金額は個別の条件に異なる可能性があります

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

基本手当日額の計算式と給付率の仕組み

基本手当日額は賃金日額×給付率で計算されます。

賃金日額は、退職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額です。

給付率は年齢と賃金日額によって異なり、50〜80%の範囲で設定されています。

60歳未満の場合、賃金日額が低いほど給付率は高くなります。

たとえば賃金日額が5,340円未満の場合は給付率80%になります。

- 59歳以下:給付率50%

- 60~64歳:11,800円超で給付率45%

この仕組みにより、低所得者ほど手厚い保障を受けられるよう配慮されています。

2025年8月改定|年齢別の受給上限額一覧

2025年8月1日から基本手当日額の上限額が改定されました。

| 29歳以下 | 日額7,255円 |

| 30歳以上44歳以下 | 日額8,055円 |

| 45歳以上59歳以下 | 日額8,870円 |

| 60歳以上64歳以下 | 日額7,623円 |

これらの上限額は毎年8月に見直されます。

高額所得者の場合、実際の給与が高くても受給額は上限で制限されることになります。

一方、賞与は賃金日額の計算に含まれないため、賞与の多い方は実質的な給付率が下がる可能性があります。

失業保険手続きでよくあるトラブルと解決方法

失業保険の手続きでは、書類の不備や手続きミスによるトラブルが起こることがあります。

しかし、多くのトラブルは適切な対処法を知っていれば解決できます。

困ったときは一人で悩まず、早めにハローワークに相談することが大切です。

よくあるトラブルとその解決方法を知っておくことで、スムーズな手続きが可能になります。

特に求職活動実績や収入申告については、正確な理解が重要です。

不明な点があれば、遠慮なくハローワークの職員に質問してください。

書類不備で手続きが止まった時の対処法

書類に不備があった場合、手続きが一時停止します。

最も多いのは離職票の記載内容の誤りです。

退職理由や賃金額に間違いがないか、事前に確認しておきましょう。

間違いを発見した場合は、すぐに前の会社に連絡して修正してもらってください。

写真のサイズや撮影時期、印鑑の種類なども確認ポイントです。

マイナンバーカードの有効期限が切れている場合も手続きできませんので、事前に確認してください。

書類を再準備する場合は、手続きが遅れる分、受給開始も遅れることになります。

アルバイトしながら失業保険を受給する際の注意点

失業保険受給中にアルバイトをすることは可能ですが、収入申告が必須です。

申告を怠ると不正受給となり、受給額の3倍返還を求められる場合があります。

また、1日4時間以上または1週間20時間以上働いた場合は、その日の基本手当が支給停止となります。

月収が基本手当日額の30倍を超える場合は、その月の失業保険が全額停止されます。

短期・短時間のアルバイトであっても、必ず失業認定申告書に正確に記載してください。

申告に不安がある方は、事前にハローワークで相談することをおすすめします。

求職活動実績が足りない時の効率的な作り方

求職活動実績が足りない場合、失業認定を受けることができません。

最も手軽な実績作りはハローワークでの職業相談です。

求人検索の方法、履歴書の書き方、面接対策など、何でも相談できます。

相談時間に制限はありませんので、気軽に利用してください。

オンラインセミナーへの参加も実績として認められます。

ハローワークインターネットサービスでは、様々なセミナーが開催されています。

自宅からでも参加できるため、忙しい方にもおすすめです。

参加証明書は大切に保管し、失業認定時に提出してください。

よくある質問|失業保険手続きの疑問にお答えします

失業保険に関しては多くの疑問や不安があると思います。

ここでは、特によく寄せられる質問にお答えします。

個別の状況によって異なる場合もありますので、詳細はハローワークで確認してください。

失業保険は退職してから何日までに申請すればいいですか?

失業保険の申請期限は退職日の翌日から1年間です。

しかし、受給期間も同じ1年間のため、申請が遅れると受給できる期間が短くなってしまいます。

離職票が届いたら、できるだけ早く手続きを開始することをおすすめします。

妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで30日以上働けない場合は、受給期間延長申請ができます。

この場合、受給期間を最大4年まで延長できますので、該当する方は必ず申請してください。

申請期限は働けなくなった日の翌日から30日経過後1ヶ月以内です。

手取り20万で失業手当はいくらもらえますか?

手取り20万円(総支給額約25万円)の場合、基本手当日額は約5,000円、月額換算で約15万円となります。

ただし、これは概算であり、実際の金額は退職前6ヶ月間の平均賃金と年齢によって決まります。

受給期間は雇用保険の加入期間によって異なります。

加入期間10年未満・45歳未満の場合は90日分、加入期間10年以上20年未満の場合は120日分が基本です。

詳しい金額を知りたい方は、ハローワークで試算してもらうことができます。

※実際の金額は個別の条件に異なる可能性があります

失業保険を一度もらうと転職に不利になりますか?

失業保険の受給歴は転職活動に影響しません。

失業保険は労働者の権利であり、受給することは何ら問題ありません。

むしろ、受給中に職業訓練を受けたり、じっくりと転職活動を行うことで、より良い転職先を見つけられる可能性が高まります。

企業側も失業保険制度を理解しており、受給歴を理由に不採用にすることはありません。

面接で離職期間について聞かれた場合は、「失業保険を受給しながら転職活動を行っていました」と正直に答えて構いません。

むしろ、計画的に転職活動を行っている印象を与えることができます。

自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法はありますか?

自己都合退職でも、正当な理由がある場合は特定理由離職者として認定され、給付制限なしで受給できます。

正当な理由には、体力不足・心身の障害・疾病・負傷、妊娠・出産・育児、家族の介護・看護、配偶者や扶養親族との別居困難、通勤困難などがあります。

また、労働条件が求人条件と著しく異なる場合、賃金の大幅な低下、長時間労働、ハラスメントなどの場合も、特定受給資格者として認定される可能性があります。

該当する可能性がある方は、退職理由を示す資料(診断書、タイムカード、メール等)を準備してハローワークで相談してください。

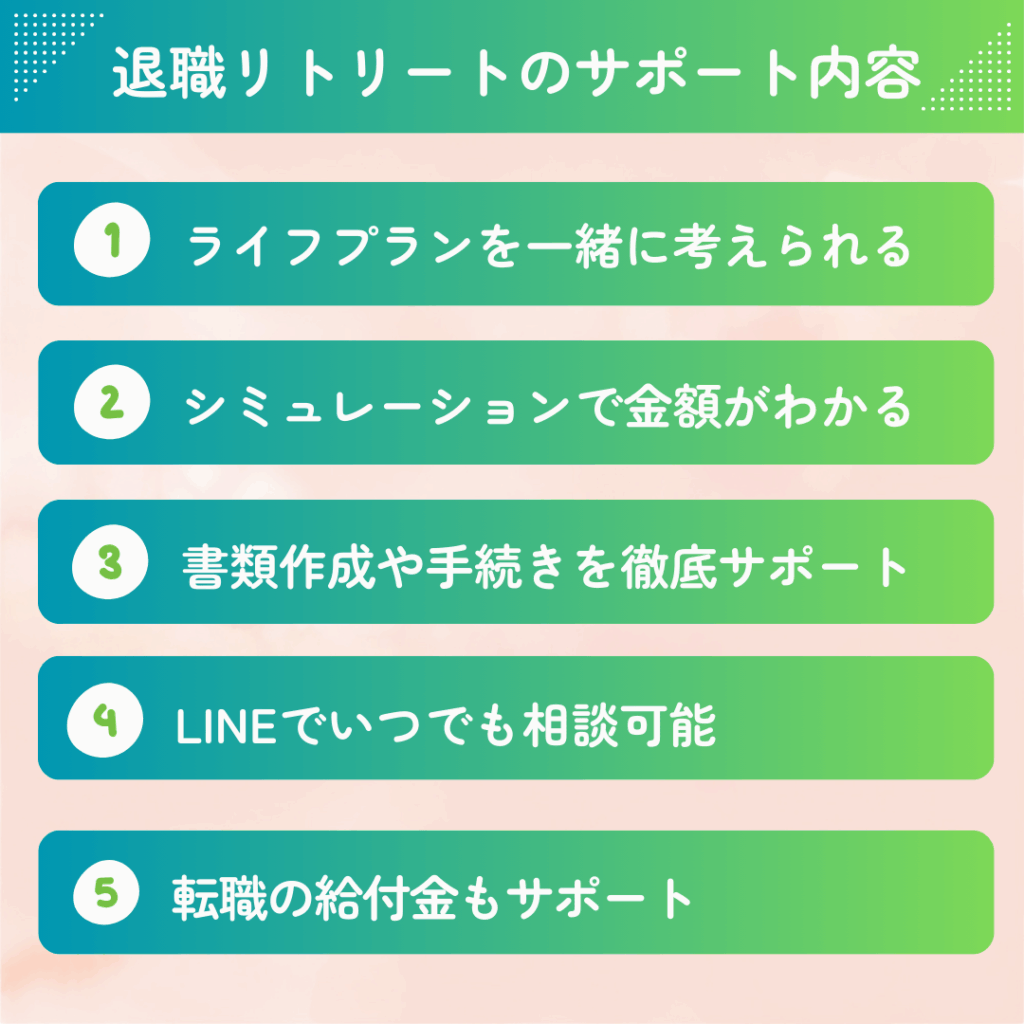

退職・失業保険の手続きでお困りの方へ|退職リトリートのご案内

失業保険の手続きは複雑で、一人で進めるには不安が多いものです。

書類の準備から受給開始まで、様々な疑問や困りごとが生じることでしょう。

退職リトリートでは、そのような方々をサポートするため、雇用保険や退職制度に詳しい社労士や、経験豊富なスタッフが在籍しています。

退職を検討中の方、既に退職された方、失業保険の手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたの状況に合わせて、最適な手続き方法や給付制度をご案内いたします。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談することから始めてみませんか?