退職を考えているけれど、本当の理由を正直に話すと引き止められそうで不安になっていませんか?

人間関係の悩みや給料への不満、仕事内容への不満など、本音の退職理由をそのまま伝えるのは勇気がいるものです。

実は、退職理由で嘘をつくことは法律的に全く問題ありません。

むしろ、円満退職のために建前を使うことは、多くの方が実践している賢い選択なのです。

この記事では、退職理由で嘘をついても大丈夫な法的根拠から、引き止められにくい退職理由の例、具体的な例文まで、あなたの円満退職をサポートする情報を分かりやすく解説します。

安心して退職への第一歩を踏み出していただけるはずです。

※退職理由の伝え方に関し、効果には個人差があり、職場環境により結果は異なります

※個別の状況については、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします

退職理由で嘘をついても法的に問題ないって本当?

退職理由で嘘をつくことに罪悪感を抱いている方も多いでしょうが、安心してください。

一般的には問題とされないケースが多いです。

労働基準法や民法の観点から、詳しく解説します。

労働基準法では退職理由の詳細説明は不要

労働基準法第22条では、退職時に労働者が証明書を請求した場合に「退職の事由」を記載することが定められていますが、詳細な理由の説明は求められていません。

厚生労働省の指針でも、退職理由は「自己都合」「会社都合」といった大まかな分類で十分とされているのが現状です。

つまり、あなたが上司に詳しい退職理由を説明する法的義務はありません。

会社側も、退職理由について根掘り葉掘り聞く権利はないのです。

「一身上の都合」だけで十分な法的根拠

民法第627条では、期間の定めのない雇用契約について「いつでも解約の申入れをすることができる」と定めています。

この際、具体的な理由の提示は法律上不要で、「一身上の都合により退職いたします」という表現だけで法的に有効な退職意思表示となります。

実際に、ハローワークでの雇用保険手続きや離職票の作成においても、退職理由の詳細な証明は求められません。

あなたの退職の意思が固いことを伝えれば十分なのです。

嘘の退職理由で訴えられる心配は?

退職理由について嘘をついたこと自体で、通常は特に問題となることは少ないとされていますとされていますが、状況によっては注意が必要です。

退職は労働者の基本的権利であり、その理由について虚偽の説明をしても、業務に直接的な損害を与えない限り問題とされることはないのです。

ただし、引き継ぎを適切に行わずに突然退職したり、重要な情報を隠したまま退職したりすると、別の問題が生じる可能性があります。

嘘の退職理由を使う場合でも、最低限のマナーと責任は果たすようにしましょう。

退職理由で嘘をつくべき本音と避けるべき理由

どんな本音なら嘘をついても良いのか、逆に絶対に言ってはいけない理由は何なのかを整理してみましょう。

円満退職のためには、この使い分けがとても重要です。

嘘をついてもいい本音の退職理由一覧

人間関係の悩み、上司との不仲、同僚とのトラブルなどは、嘘をついても問題ない代表的な理由です。

これらを正直に話すと職場の雰囲気が悪くなったり、改善策を提案されて引き止められたりする可能性が高いからです。

給料や待遇への不満、残業時間の長さ、休日出勤の多さなども、建前に言い換えることをおすすめします。

会社側は「昇給を検討する」「労働環境を改善する」といった引き止め材料を用意してくる場合が多いためです。

仕事内容への不満、やりがいの欠如、将来性への不安なども、直接的に伝えずに「新しい分野への挑戦」や「キャリアアップ」といったポジティブな理由に変換した方が円滑に進みます。

絶対に言ってはいけない退職理由

会社の経営方針への批判や将来性への不安を退職理由にするのは避けましょう。

これらは会社の根幹に関わる内容のため、場合によっては秘密保持契約違反や名誉毀損として問題視される可能性があります。

特定の上司や同僚の実名を挙げた人間関係のトラブルも、後々のトラブルの原因となりかねません。

「○○さんとの関係で…」といった具体的な人物への言及は控えるべきです。

転職先の会社名や業界名を具体的に話すのも推奨できません。

同業他社への転職の場合は特に、競業避止義務違反を疑われたり、機密情報の漏洩を心配されたりする可能性があります。

円満退職のために建前を使うメリット

建前の退職理由を使うことで、最後まで良好な人間関係を保ちながら退職できます。

これは将来的に前職の同僚や上司とビジネスで関わる可能性を考えると、とても重要なメリットです。

また、引き継ぎ期間中の職場の雰囲気も良好に保てるため、残される同僚への迷惑も最小限に抑えられます。

「○○さんは前向きな理由で退職するんだね」と思ってもらえれば、送別会なども気持ちよく開催してもらえるでしょう。

転職活動においても、前職の退職理由について一貫した説明ができるため、面接官に良い印象を与えやすくなります。

ポジティブな退職理由は、あなたの前向きな姿勢をアピールする材料にもなるのです。

引き止められない退職理由おすすめ10選

ここからは、実際に効果が高い退職理由を具体例とともにご紹介します。

これらの理由は会社側も引き止めにくく、円満退職につながりやすいものばかりです。

- 結婚による退職 「家庭に専念したい」「配偶者の転勤に伴う引っ越し」

- 体調不良・療養 「医師から長期休養が必要と診断された」

- 家族の介護・看病 「親の介護のため実家に戻る必要がある」

- 遠方への引っ越し 「実家の事情で地元に戻ることになった」

- キャリアアップ・転職 「新しい分野へのチャレンジ」「専門性を高めたい」

- 学業専念・資格取得 「大学院への進学」「国家資格の取得に専念」

- 起業・独立 「事業を立ち上げる準備に専念したい」

- 家業を継ぐ 「実家の事業を手伝う必要がある」

- 妊娠・出産 「育児に専念したい」「体調面で継続が困難」

- ライフワークバランス重視 「人生設計を見直したい」「プライベートを充実させたい」

状況に応じて適切な理由を選択しましょう。

結婚・家庭の事情を理由にした退職理由

「結婚を機に、家庭に専念したいと考えています」は、特に女性にとって非常に効果的な退職理由です。

会社側も「おめでとうございます」と祝福ムードで送り出してくれる場合がほとんどです。

「配偶者の転勤に伴い、遠方に引っ越すことになりました」も引き止められにくい理由の一つです。

地理的な理由は会社側も対処のしようがないため、スムーズに退職手続きが進みます。

「親の介護が必要になり、実家に戻ることになりました」という理由も効果的です。

家族の事情は個人的でデリケートな問題のため、会社側も深く追求しにくく、理解を示してくれる場合が多いでしょう。

体調不良・療養を理由にした退職理由

「体調不良のため、しばらく療養に専念する必要があります」は、引き止めが困難な理由の代表格です。

ただし、具体的な病名を聞かれた場合に備えて、一貫した説明ができるよう準備しておきましょう。

「医師から長期の休養が必要と診断されました」という表現も効果的です。

医師の判断という客観的な根拠があるため、会社側も反論しにくくなります。

「定期的な通院が必要で、現在の勤務体系では継続が困難です」という理由も使えます。

治療を優先する姿勢を示すことで、会社側も理解を示してくれるはずです。

キャリアアップを理由にした退職理由

「新しい分野にチャレンジして、キャリアの幅を広げたいと考えています」は、前向きで引き止めにくい理由です。

あなたの成長意欲をアピールしながら、円満に退職できるでしょう。

「資格取得のため、勉強に専念する時間が必要です」という理由も効果的です。

自己啓発への意欲を示すことで、上司からも応援してもらえる可能性があります。

「起業の準備を始めることになり、そちらに集中したいと思います」という理由も、引き止めが困難です。

起業という大きな挑戦に対して、会社側も応援の気持ちを示してくれる場合が多いでしょう。

引っ越し・転居を理由にした退職理由

「実家の事情で、地元に戻ることになりました」は、地理的な制約という客観的な理由のため、会社側も受け入れざるを得ません。

家族の事情という個人的な理由も加わるため、より説得力があります。

「住宅を購入することになり、通勤が困難な地域に引っ越します」という理由も効果的です。

人生の大きな決断という印象を与え、引き止めにくい理由となります。

「配偶者の実家の近くに住むことになりました」という理由も、家庭の事情として理解してもらいやすいでしょう。

結婚と組み合わせることで、より説得力が増します。

本音から建前への言い換え例文集

ここからは、よくある本音の退職理由を、どのように建前に変換すればよいかを具体的な例文とともに解説します。

そのまま使える例文を多数ご用意しました。

人間関係の悩みを前向きな理由に変換

これらの言い換えのポイントは、否定的な表現を一切使わず、あくまでも前向きな挑戦として表現することです。

「~から逃げたい」ではなく「~に挑戦したい」という姿勢を示しましょう。

給料や待遇不満を成長意欲に変換

待遇面の不満を表現する際は、「現状への不満」ではなく「将来への期待」として言い換えることが重要です。

成長意欲や向上心をアピールする形で表現しましょう。

仕事内容の不満をキャリアチェンジに変換

仕事内容への不満を伝える際は、「飽きた」「つまらない」といったネガティブな表現は避け、「新しい挑戦」「成長機会」といったポジティブな表現に変換することが大切です。

退職理由で嘘をつく際の重要な注意点

嘘の退職理由を使う際は、いくつかの重要な注意点があります。

これらのポイントを押さえておくことで、トラブルを避けながら円満退職を実現できます。

矛盾のない一貫した理由を維持する方法

一度決めた退職理由は、最後まで一貫して使い続けることが重要です。

上司への報告、同僚との会話、人事部での手続きなど、すべての場面で同じ理由を説明しましょう。

退職理由をメモに書き留めておき、詳しく聞かれた場合の追加説明も事前に準備しておくことをおすすめします。

「結婚による退職」なら相手の職業や住所、「体調不良」なら症状や治療方針など、ある程度の詳細は答えられるようにしておきましょう。

同僚に本音を話すのは絶対に避けてください。

信頼している同僚でも、何かのきっかけで情報が漏れる可能性があります。

退職が正式に決まるまでは、誰に対しても一貫した建前を使い続けることが安全です。

具体的すぎる内容は避けるべき理由

退職理由を具体的に説明しすぎると、後で矛盾が生じたり、証拠の提出を求められたりする可能性があります。

例えば、「○○病院で△△の診断を受けた」「××会社に転職が決まった」といった具体的な固有名詞は使わない方が賢明です。

「体調不良」なら「継続的な通院が必要」程度に留めておき、「転職」なら「新しい分野への挑戦」といった抽象的な表現を使いましょう。

詳しく聞かれても「個人的なことなので…」と適度に距離を置くことが大切です。

特に診断書や証明書の提出を求められる可能性がある理由(病気、介護など)を使う場合は、実際に準備できるかどうかを事前に検討しておきましょう。

嘘がバレるリスクと対策方法

最も大きなリスクは、社内での人間関係が悪化することです。

嘘がバレても法的な問題はありませんが、残りの勤務期間や退職後の関係性に影響が出る可能性があります。

SNSの投稿内容にも注意が必要です。

「体調不良で退職」と言っているのに、元気いっぱいの写真を投稿していると矛盾が生じます。

退職理由に関連する内容は、しばらく投稿を控えるか、プライバシー設定を見直しておきましょう。

万が一嘘がバレた場合は、素直に謝罪し、「円満に退職したかった」という気持ちを説明することが大切です。

開き直ったり、さらに嘘を重ねたりするのは逆効果になります。

精神的に限界な時の退職理由の伝え方

心身の不調で退職を考えている場合、どのように伝えればよいか悩む方も多いでしょう。

精神的な限界を感じているときの退職理由の伝え方について解説します。

うつ病や適応障害の場合の退職理由

医師からうつ病や適応障害の診断を受けている場合は、「体調不良のため療養に専念したい」という表現が適切です。

具体的な病名を伝える必要はありませんが、診断書の提出を求められる可能性があることは理解しておきましょう。

厚生労働省の労働安全衛生調査によると、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は増加傾向にあり、多くの企業で理解が深まってきています。

正直に体調不良を理由とすることで、会社側も配慮してくれる場合が多いです。

ただし、「精神的に限界」「ストレスで病気になった」といった表現は、職場環境に問題があることを示唆するため避けた方が無難です。

あくまでも個人的な体調管理の問題として説明することをおすすめします。

ストレスが原因の体調不良の伝え方

ストレスが原因の体調不良の場合、「継続的な体調不良のため、医師と相談の上、しばらく休養が必要との判断になりました」という表現が効果的です。

医師の判断という客観的な根拠を示すことで、説得力が増します。

具体的な症状(不眠、頭痛、胃痛など)を伝える場合は、「業務に支障が出ないよう、早めに対処したい」という責任感のある姿勢を示しましょう。

これにより、会社側も理解を示してくれるはずです。

重要なのは、職場の人間関係や業務内容に直接言及しないことです。

「体調管理を最優先に考えた結果」という個人的な判断として説明することが円滑な退職につながります。

診断書が必要かどうかの判断基準

一般的に、退職時に診断書の提出が義務付けられることはありません。

しかし、体調不良を理由とする場合、会社側から任意での提出を求められる可能性があります。

診断書を準備できない場合は、「医師からは安静が必要と言われているが、詳細な診断書の発行は控えたい」という表現で対応できます。

プライバシーの観点から、無理に詳細を説明する必要はありません。

もし診断書を求められて困った場合は、「個人的な健康情報のため、必要最小限の情報提供に留めさせていただきたい」と丁寧に断ることも可能です。

法的には診断書の提出義務はないため、強制されることはありません。

女性におすすめの退職理由と例文

女性特有の事情を活かした退職理由は、理解を得やすく引き止められにくい傾向があります。

ここでは女性におすすめの退職理由と具体的な例文をご紹介します。

結婚・妊娠を理由にした円満退職

「この度結婚することになり、家庭との両立を考えると現在の勤務体系では難しいと判断いたします」という理由は、多くの職場で理解してもらいやすいものです。

結婚は人生の大きな節目として捉えられるため、祝福ムードで送り出してもらえる場合が多いでしょう。

「妊娠を機に、出産と育児に専念したいと考えています」という理由も効果的です。

ただし、この理由を使う場合は、妊娠について一貫した説明ができるよう準備が必要です。

実際に結婚や妊娠の予定がない場合でも、将来的な計画として説明することは可能です。

「近いうちに結婚の予定があり、準備期間も考慮して」といった表現で自然に伝えられます。

家族の介護・看護を理由にした退職

「親の体調が思わしくなく、しばらく実家で看病に専念する必要があります」という理由は、家族への責任感を示すものとして理解されやすいです。

介護は社会的な課題でもあるため、会社側も引き止めにくい理由の一つです。

「祖父母の介護が必要になり、家族で分担することになりました」という表現も使えます。

介護の具体的な内容について詳しく聞かれることは少ないため、プライベートな理由として受け入れてもらえるでしょう。

厚生労働省の調査では、介護・看護を理由とした離職者の約8割が女性となっており、女性にとって説得力のある退職理由として認識されています。

ライフワークバランス重視の退職理由

「今後のライフプランを考え直し、プライベートの時間をより大切にしたいと思います」という理由は、現代的で理解されやすいものです。

働き方改革が進む中で、ワークライフバランスへの関心は高まっています。

「自分の時間を使って新しいことに挑戦したい」「趣味や習い事に時間を使いたい」といった表現も、自分らしい生き方を求める姿勢として受け入れられやすいでしょう。

ただし、現在の職場の労働環境への批判と受け取られないよう、「現在の仕事にも満足していますが、人生設計を見直した結果」といった前置きを入れることをおすすめします。

円満退職のための伝え方とタイミング

退職理由と同じくらい重要なのが、いつ、どのように伝えるかというタイミングと方法です。

適切なアプローチで円満退職を実現しましょう。

上司への報告の最適なタイミング

労働基準法では2週間前の退職申し出で足りるとされていますが、円満退職を目指すなら1ヶ月前には直属の上司に相談することをおすすめします。

引き継ぎや後任探しを考慮すると、余裕のあるスケジュールが大切です。

月末や月初、年度末や年度初めなどの繁忙期は避けるのが賢明です。

上司も忙しく、ゆっくり話を聞いてもらえない可能性があります。

比較的余裕のある時期を選んで、落ち着いて話せる環境を作りましょう。

報告は必ず対面で行い、メールや電話での第一報は避けてください。

「大切な相談があります」と事前にアポイントを取り、会議室など人目のつかない場所で話すことが重要です。

引き止められにくい伝え方のコツ

退職の意思を伝える際は、「相談」ではなく「報告」として話すことがポイントです。

「退職を検討しているのですが…」ではなく、「退職することを決めましたので、ご報告いたします」という確固たる意思を示しましょう。

理由を説明する際は、感情的にならず冷静に話すことが大切です。

涙ながらに訴えたり、感情的に不満を述べたりすると、「まだ迷いがある」「説得の余地がある」と思われてしまいます。

「お忙しい中申し訳ありませんが」「お世話になったにも関わらず」といった感謝の気持ちを示す表現も効果的です。

恩義を感じていることを伝えつつ、それでも退職したいという強い意志を示すことで説得力が増します。

退職までの期間とスケジュール管理

退職日までの期間は、引き継ぎ作業を考慮して設定することが重要です。

担当業務の複雑さや後任者の有無によって、必要な期間は変わります。

一般的には1~2ヶ月程度が適切とされています。

引き継ぎ書の作成、後任者への説明、クライアントへの挨拶など、やるべきことをリストアップし、計画的に進めましょう。

最後の最後で慌てることのないよう、余裕を持ったスケジュールを組むことが円満退職の秘訣です。

有給休暇の消化についても、事前に上司と相談しておきましょう。

引き継ぎ期間と有給消化のバランスを取りながら、双方が納得できるスケジュールを調整することが大切です。

よくある質問|退職理由の嘘で気になること

退職理由について多くの方が抱く疑問にお答えします。

これらのFAQを参考に、安心して退職準備を進めてください。

退職理由として最強なのは何ですか?

一般的に理解されやすい退職理由の一つは「結婚による生活環境の変化」です。

特に女性の場合、結婚を機とした退職は社会的に理解されやすく、上司も引き止めにくい理由として認識されています。

次に効果的なのは「家族の介護・看病」です。

家族への責任という個人的でデリケートな事情のため、会社側も深く追求しにくく、理解を示してくれる場合がほとんどです。

「体調不良による療養」も非常に効果的ですが、場合によっては診断書の提出を求められる可能性があります。

準備できる範囲で使用することをおすすめします。

家庭の事情という理由は具体的にどう伝える?

「家庭の事情により」という表現は、それ以上詳しく説明しにくい個人的な問題があることを示唆します。

「詳細は個人的な内容のため控えさせていただきますが、家族のサポートが必要な状況になりました」といった表現が効果的です。

具体的に聞かれた場合は、「親の体調面で心配があり」「家族の都合で実家に戻る必要があり」といった抽象的な表現に留めておきましょう。

プライベートな内容として、それ以上は詳しく話さない姿勢を貫くことが大切です。

家庭の事情を理由とする場合、突然の退職ではなく、「しばらく様子を見ていたが、やはり仕事と両立が困難」といった経緯を示すと説得力が増します。

離職票に嘘の退職理由が記載されても大丈夫?

離職票の退職理由欄に記載されるのは、基本的に「自己都合」「会社都合」といった大まかな分類です。

あなたが会社に伝えた詳細な退職理由がそのまま記載されることは通常ありません。

万が一、詳細な理由が記載されていても、ハローワークでの失業保険手続きや転職活動に直接的な影響はありません。

離職票は主に雇用保険の手続きに使用される書類であり、転職先に提出を求められることは稀です。

心配な場合は、離職票を受け取った際に内容を確認し、明らかに不適切な記載があれば前職の人事部に修正を依頼することも可能です。

ただし、大きなトラブルになるケースは非常に少ないのが現状です。

転職活動で前職の退職理由を聞かれた時の対処法は?

面接で前職の退職理由を聞かれた場合も、会社に伝えた建前と同じ理由で統一することが重要です。

「結婚を機に一度退職しましたが、再び働くことを決意しました」「体調を崩して退職しましたが、完全に回復したので復職を希望しています」といった説明が可能です。

ポジティブな退職理由(キャリアアップ、新分野への挑戦など)を使った場合は、そのまま転職動機として説明できるためより自然です。

「前職で培った経験を活かして、さらに成長したいと考えています」といった前向きなアピールにつなげられます。

重要なのは、前職への不満や批判を一切口にしないことです。

建前の退職理由を使うことで、前職に対しても転職先に対しても、良い印象を与えることができます。

同僚にも本当の退職理由は言わない方がいい?

信頼している同僚であっても、本当の退職理由は話さない方が安全です。

情報は思わぬところから漏れる可能性があり、一度漏れてしまうと取り返しがつきません。

特に退職が正式に決定するまでは、誰に対しても一貫した建前を使い続けることをおすすめします。

同僚から「本当の理由は何?」と聞かれても、「実は上司に話した通りなんだ」と建前を貫きましょう。

退職後であっても、前職の関係者には一貫した説明をしておく方が無難です。

将来的にビジネスで関わる可能性や、転職先での話題になる可能性を考慮すると、最後まで建前を維持することが賢明です。

退職後の手続きや給付金でお困りの方へ|退職リトリートのご紹介

退職理由の準備ができたら、次に気になるのが退職後の手続きや給付金のことではないでしょうか。

失業保険の申請、健康保険の切り替え、年金の手続きなど、やるべきことがたくさんあって不安に感じている方も多いはずです。

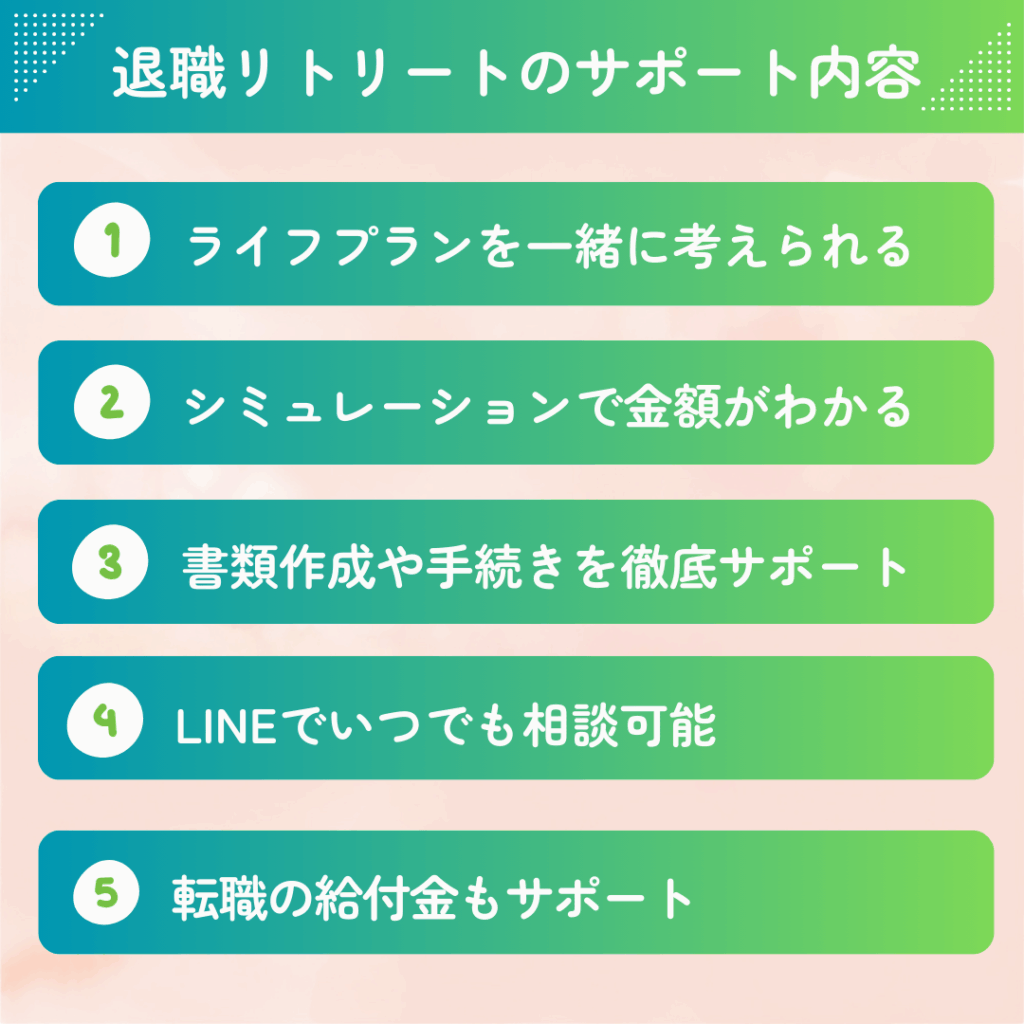

退職リトリートでは、そんなあなたの退職後の不安を解消するため、給付金の申請サポートから転職支援まで、包括的なサービスを提供しています。

特に失業保険の受給期間延長や、各種給付金の情報を、雇用保険や退職制度に詳しい社労士や、経験豊富なスタッフがしっかりサポートいたします。

「退職は決めたけれど、その後のことが心配…」「給付金の申請方法が分からない…」「転職活動を有利に進めたい…」そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度LINEでお気軽にご相談ください。

あなたの状況に合わせて、最適なサポートプランをご提案させていただきます。