退職後の生活設計について考える際、多くの方が「傷病手当金が終わったら、失業保険はもらえるのだろうか」という疑問を抱かれます。

病気やケガで働けなくなり退職された方にとって、その後の収入確保は重要な課題です。

この記事では、傷病手当金から失業保険への切り替えについて、制度上の条件や最適なタイミング、具体的な手続き方法について詳しく解説します。

また、うつ病などの場合の特別な取り扱いや、よくある疑問についても丁寧にお答えしていきます。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

傷病手当金から失業保険への切り替えは制度上可能ですが、条件があります

結論から申し上げると、傷病手当金から失業保険への切り替えは制度上可能です。

しかし、切り替えには重要な条件があり、正しい手続きを踏む必要があります。

傷病手当金と失業保険は同時受給できない理由

まず理解しておきたいのは、傷病手当金と失業保険は同時に受給できないという点です。

なぜなら、これらの制度は支給目的が根本的に異なるためです。

傷病手当金は「病気やケガで働けない状態」の方を支援する制度である一方、失業保険は「働く意欲と能力があるのに仕事が見つからない方」を対象としています。

つまり、傷病手当金の受給条件は「働けないこと」ですが、失業保険の受給条件は「働けること」であり、この相反する条件により同時受給は不可能となっています。

切り替えが可能になる基本条件とは

傷病手当金から失業保険への切り替えが可能になるのは、医師により「就労可能」と判断された場合です。

具体的には、病気やケガが回復し、求職活動を行える状態になったときに切り替えの検討が可能となります。

ただし、単に体調が良くなっただけでは不十分で、「いつでも働ける状態」「求職活動が可能な状態」であることが前提条件です。

この判断は医師の診断に基づいて行われ、適切な医療証明が必要となります。

傷病手当金から失業保険への最適な切り替えタイミング

傷病手当金から失業保険への切り替えには、タイミングが非常に重要です。

適切なタイミングで手続きを行うことで、収入の空白期間を最小限に抑えることができます。

退職後29日以内に切り替えるケース

退職から29日以内に就労可能になった場合、比較的スムーズな切り替えが可能です。

この場合、失業保険の受給期間延長手続きは不要で、通常の失業保険申請手続きを行うことができます。

必要書類は雇用保険被保険者離職票、マイナンバー関連書類、身元確認書類、証明写真、預金通帳などの基本的なものとなります。

手続きの流れも一般的な失業保険の申請とほとんど変わらず、待機期間終了後に給付が開始されます。

退職後30日以降に切り替えるケース

退職から30日以上経過してから就労可能になった場合、受給期間延長の手続きが必要になります。

なぜなら、失業保険は原則として退職日の翌日から1年以内に申請・受給を完了しなければならないからです。

まず医師による傷病証明書を取得し、失業保険の給付期間延長申請をハローワークで行う必要があります。

この延長申請により、離職日から最大4年間まで受給期間を延長することができます。

傷病手当金の受給期間終了直前が理想的なタイミング

最も効率的な切り替えタイミングは、傷病手当金の受給期間が終了する直前です。

このタイミングで切り替えることにより、収入の空白期間を最小限に抑えることができます。

ただし、これは求職活動が可能な健康状態であることが前提となります。

体調の回復具合を医師と相談しながら、適切なタイミングを判断することが重要です。

無理をして早期に切り替えても、実際に求職活動ができなければ失業保険の受給条件を満たせない可能性があります。

必要書類と具体的な手続きの流れ

傷病手当金から失業保険への切り替えには、様々な書類と手続きが必要です。

退職からの経過日数により手続き方法が異なるため、それぞれのケースについて詳しく説明します。

退職後29日以内の場合の必要書類

退職後29日以内に切り替える場合、基本的な失業保険申請書類で対応可能です。

具体的には、雇用保険被保険者離職票、個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)、身元確認書類(運転免許証等)、証明写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要となります。

また、特定理由離職者として認定を希望する場合は、主治医の意見書の提出が求められることがあります。

この意見書により、病気による退職であることを証明し、給付制限期間の免除を受けられる可能性があります。

退職後30日以降の場合の追加書類

30日以降に切り替える場合、上記の基本書類に加えて傷病証明書と受給期間延長申請書が必要です。

傷病証明書は担当医に作成してもらう必要があり、病気の回復状況と就労可能性を証明する重要な書類です。

この証明書は、病気やケガで働けない状態にあったこと、そして症状が良くなり働ける状態になったことの両方を証明するものです。

医師による記載が必要なため、依頼は早めに行うことが望ましいとされています。

ハローワークでの手続きの流れ

まずハローワークに相談し、個人の状況に応じた手続き方法の案内を受けます。

必要書類を準備後、受給期間延長申請書をハローワークで記入・提出し、審査を受けます。

審査が通れば延長が認められ、就労可能になった時点で通常の失業保険申請手続きに進むことができます。

この際、医師から「就労可能」という診断を受けていることが必須条件となります。

- 基本書類(29日以内・以降共通) 雇用保険被保険者離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、証明写真2枚、預金通帳

- 30日以降の追加書類 傷病証明書(医師作成)、受給期間延長申請書

- 特定理由離職者希望の場合 主治医の意見書(ハローワーク指定書式)

傷病手当金と失業保険の金額比較

給付金の受給を検討する際、多くの方が気になるのは「どちらの制度の方が金額的にメリットがあるか」という点です。

それぞれの計算方法と比較のポイントをご説明します。

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額が自動で計算できます。

※この計算は概算であり、実際の受給額は個人の状況により異なります。正確な金額はハローワークでご確認ください

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職・30代・年収300万円

- 年齢:35歳

- 年収:300万円

- 賃金日額:約8,219円

(300万円 ÷ 365日) - 給付率:約66%

- 基本手当日額:約5,424円

(8,219円 × 0.66) - 受給日数:90日

- 総支給額:約488,160円

(5,424円 × 90日)

会社都合退職・50代・年収450万円

- 年齢:52歳

- 年収:450万円

- 賃金日額:約12,329円

(450万円 ÷ 365日) - 給付率:約53%

- 基本手当日額:約6,535円

(12,329円 × 0.53) - 受給日数:180日

- 総支給額:約1,176,300円

(6,535円 × 180日)

傷病手当金の支給金額の計算方法

傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の約3分の2(2/3)となります。

健康保険の加入期間が12か月以上の場合、支給開始前の1年間の標準報酬月額の平均額を30日で割り、その3分の2が1日当たりの支給額となります。

例えば標準報酬月額が25万円の場合、計算式は「25万円÷30日×2/3=約5,555円」となり、これが1日当たりの支給額です。

傷病手当金は最大1年6か月間受給でき、条件を満たした場合の総受給額は相当な金額になる可能性があります。

失業保険の支給金額の計算方法

失業保険の支給額は、離職前6か月間の賃金日額に給付率を乗じて算出されます。

給付率は退職時の年齢により45%から80%の間で変動し、若年層ほど高い割合となっています。

基本手当日額には年齢区分に応じた上限額が設定されており、令和6年8月1日現在、30歳未満で7,065円、45歳以上60歳未満で8,635円などとなっています。

なお、2025年8月1日からはさらに引き上げられ、30歳未満で7,255円、45歳以上60歳未満で8,870円となっています。

また、受給期間は被保険者期間や退職理由により90日から360日まで変動します。

一般的には傷病手当金の方が受給額は高い傾向

多くのケースでは、傷病手当金の方が失業保険より受給額が高くなる傾向があります。

これは、傷病手当金が給与の約3分の2が保証される一方、失業保険は年齢や賃金水準により給付率が変動するためです。

ただし、個人の給与額や年齢、被保険者期間によって支給額が異なるため、実際に計算して比較検討することが重要です。

また、受給期間も考慮に入れて、総合的な判断を行うことをお勧めします。

うつ病などの場合の特別な取り扱い

うつ病などの精神的な疾患による退職の場合、失業保険において特別な取り扱いが適用される可能性があります。

これらの制度を理解することで、より有利な条件で給付を受けられる場合があります。

特定理由離職者として認定される可能性

うつ病などの精神的な疾患で退職した場合、「特定理由離職者」として認定される可能性があります。

これは雇用保険法で定められた「体力の不足、心身の障害、疾病」による離職に該当するケースです。

特定理由離職者として認定されると、給付制限期間が免除される可能性があります。

通常の自己都合退職では原則1か月の給付制限期間がありますが、この期間が免除されることで、より早期に給付を受けることができます。

就職困難者認定で最大360日の受給も

うつ病の症状が重く、就職に著しい支障がある場合は「就職困難者」として認定される可能性があります。

就職困難者に認定されると、45歳以上65歳未満の場合は給付日数が最大360日まで延長され、45歳未満の場合は最大300日となります。

この認定を受けるには、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳など)があれば確実に認定されますが、手帳がない場合でも、うつ病、統合失調症、そう病、てんかんについては、ハローワーク所定の様式による「主治医の意見書」を提出することで認定される可能性があります 。

ただし、通常の診断書では受理されないため、必ず事前にハローワークで専用の様式を受け取り、現在通院中の精神科・心療内科の医師に記入を依頼することが重要です 。

ハローワークの職員と相談しながら、個人の状況に応じた最適な申請方法を検討しましょう。

診断書や主治医の意見書が必要なケース

うつ病による退職で特定理由離職者の認定を受けるには、主治医の意見書の提出が必要です。

これは通常の診断書とは異なり、ハローワークが指定する書式での作成が求められます。

意見書には病状と就労への影響について詳細な記載が必要で、作成には数日から1週間程度かかる場合があります。

また、在籍中から通院していたことが記載されていれば、失業保険の給付制限期間が発生せず、一か月早く失業保険の受給が開始される可能性があります。

よくある質問|傷病手当金から失業保険への切り替えについて

傷病手当金から失業保険への切り替えについて、多くの方から寄せられるご質問にお答えします。

これらの疑問を解消することで、より安心して手続きを進めていただけるでしょう。

傷病手当金が満了したら自動的に失業保険はもらえますか?

傷病手当金の受給期間が終了しても、自動的に失業保険が支給されることはありません。

失業保険を受給するには、就労可能な状態になった上で、ハローワークでの申請手続きが必要です。

また、求職活動を行う意欲と能力があることを証明する必要があります。

傷病手当金の受給終了と失業保険の申請は別々の手続きであり、ご自身で能動的に行動を起こす必要があることを理解しておきましょう。

切り替え後の待機期間はどのくらいですか?

失業保険への切り替え後、通常7日間の待機期間があります。

自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間(原則1か月)が設けられますが、特定理由離職者として認定されれば給付制限は免除されます。

傷病手当金から切り替える場合、多くは病気による退職として特定理由離職者の要件に該当する可能性があります。

この場合、待機期間の7日間が経過すれば、比較的早期に給付を受けることができます。

傷病手当金と失業保険の期間延長は同時にできますか?

傷病手当金の期間延長と失業保険の受給期間延長は、それぞれ別の制度のため同時に行うことはできません。

傷病手当金は健康保険制度、失業保険は雇用保険制度であり、管轄も異なります。

ただし、適切なタイミングで順次申請することで、実質的に両方の制度を活用することは可能です。

重要なのは、それぞれの制度の条件と手続き方法を正しく理解し、計画的に進めることです。

傷病手当をもらい終わったらどうしたらいいですか?

傷病手当金の受給が終了したら、まず体調の回復状況を医師と相談し、就労可能かどうかを判断してもらいます。

就労可能と診断された場合、速やかにハローワークで失業保険の申請手続きを行います。

退職から30日以上経過している場合は、事前に受給期間延長の手続きが必要です。

また、この期間中に転職活動の準備や、職業訓練の受講検討なども並行して進められることをお勧めします。

両方の制度でどちらを申請するか迷っています

多くのケースでは傷病手当金の方が失業保険より受給額が高くなる可能性がありますが、個人の給与額や年齢、被保険者期間によって異なるため、実際に計算して比較検討することが重要です。

重要なのは金額だけでなく、実際の健康状態と求職活動の可能性を総合的に判断することです。

専門家やハローワークの職員に相談し、個人の状況に最適な受給プランを検討することをお勧めします。

また、将来的なキャリアプランや生活設計も考慮に入れて、長期的な視点で判断を行うことが大切です。

退職後の給付金手続きでお困りの方へ

退職後の給付金申請は複雑な手続きが多く、最適なタイミングや受給方法を判断するのは困難な場合があります。

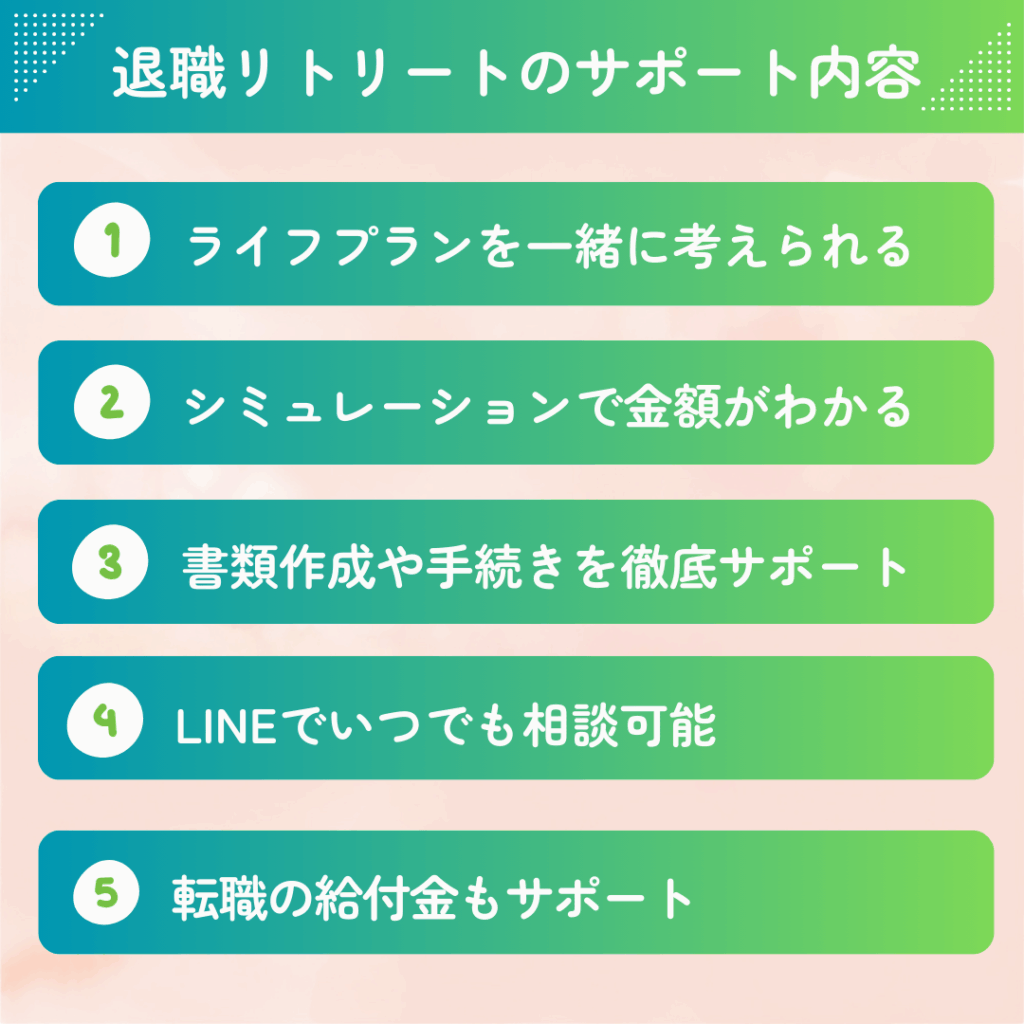

退職リトリートでは、まず公式LINEより面談を予約し、オンライン面談で制度の仕組みや進め方について専門スタッフが丁寧に説明いたします。

その後、申請書類の書き方をオンラインでご案内し、審査により受給が確定した場合、制度に基づいて給付金が振り込まれる流れとなります。

退職前1ヶ月頃からのご相談が効果的で、1年間のサポート期間を設けており、様々なお支払い方法にも対応しています。

退職後の生活設計や給付金に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます