適応障害による退職は決して珍しいことではありません。

厚生労働省の調査によると、精神障害による労災認定件数は年々増加傾向にあり、その中でも適応障害は代表的な疾患の一つとなっています。

この記事では、適応障害で退職を検討されている方が安心して手続きを進められるよう、上司への伝え方から退職後の支援制度まで、専門的な視点から分かりやすくご説明いたします。

まず重要なのは、適応障害は医学的に認められた疾患であり、適切な治療が必要な状態です。

適応障害は医学的に認められた疾患であり、適切な治療と環境調整が必要な状態です。

そのため、退職という選択肢も治療の一環として考える必要があります。

ただし、退職を決断する前には、まず医師の診断を受けることが大切です。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

適応障害による退職の伝え方で悩んでいませんか?

適応障害で退職を考える際、最も多くの方が悩まれるのが「どのように上司に伝えればよいか」という点です。

病状を詳しく説明する必要があるのか、診断書は必要なのか、どのタイミングで相談すべきかなど、様々な不安を抱えられるのは当然のことです。

実際に、適応障害の症状により出社すること自体が困難になっている場合も多く、直接上司と面談することが難しいケースも少なくありません。

このような状況では、メールや電話での連絡も選択肢として考える必要があります。

適応障害での退職は「逃げ」ではない理由

適応障害による退職を「逃げ」だと感じてしまう方が多いのですが、これは医学的にも法的にも正しい認識ではありません。

なぜなら、適応障害は国際的に認められた疾患分類(ICD-10)に含まれており、適切な治療が必要な疾患だからです。

適応障害は医学的に認められた疾患であり、ICD-10(国際疾病分類第10版)においてF43.2として分類されています。

つまり、適応障害による退職は、医師の判断に基づく適切な治療選択の一つということになります。

実際に、近年、企業における精神的な不調に対する理解が広がりつつあり、従業員の健康を第一に考える企業風土が広がっています。

そのため、適応障害による退職について相談した際に、会社側が理解を示し、適切なサポートを提供してくれるケースも増えています。

退職を決断する前に検討したい選択肢

適応障害の診断を受けた場合、すぐに退職を選択する前に、まずは他の選択肢についても検討することをお勧めします。

なぜなら、職場環境の調整や休職制度の活用により、症状が改善する可能性もあるからです。

多くの企業では、病気休職制度が設けられており、適応障害も対象疾患となることが一般的です。

休職期間中は治療に専念でき、症状が改善した場合には職場復帰という道も残されています。

また、配置転換や業務内容の調整も重要な選択肢です。

適応障害の原因が特定の業務や人間関係にある場合、環境を変えることで症状の改善が期待できる場合があります。

産業医や人事担当者との面談を通じて、このような調整が可能かどうか相談してみることも大切です。

医師の診断書を取得する重要性

適応障害による退職を検討する際、医師の診断書を取得することは非常に重要です。

なぜなら、診断書があることで、退職理由が医学的根拠に基づくものであることを客観的に証明できるからです。

診断書には、病名だけでなく、「就労困難」や「要治療」といった就労に関する医師の意見も記載されることが一般的です。

これにより、会社側も退職の必要性を理解しやすくなります。

また、後述する失業保険の特定理由離職者としての認定を受ける際にも、診断書が重要な資料となります。

診断書を取得する際は、主治医に対して現在の症状だけでなく、職場でのストレス要因や就労継続の困難性についても詳しく説明することが大切です。

医師が就労状況を正確に把握することで、より適切な診断書を作成してもらえる可能性が高まります。

適応障害による退職の具体的な伝え方と手順

適応障害による退職の意思を伝える際は、適切な手順と方法を選択することが重要です。

まず基本的な流れとして、直属の上司への相談から始め、その後人事部門への正式な手続きへと進むのが一般的です。

ただし、適応障害の症状により出社が困難な場合や、直接面談することが精神的負担となる場合は、電話やメールでの連絡も適切な選択肢となります。

重要なのは、自分の体調を最優先に考え、無理のない方法で連絡を取ることです。

基本的な報告順序|直属の上司から人事部への流れ

退職の意思を伝える際の基本的な順序は、まず直属の上司への相談から始めることが適切です。

なぜなら、多くの企業では、部下の体調管理や業務調整について、直属の上司が第一の責任者となっているからです。

ただし、直属の上司がストレス要因の一つになっている場合は、人事部門や産業医に直接相談することも可能です。

多くの企業では、このような相談窓口が設置されており、従業員が安心して相談できる体制が整えられています。

また、労働組合がある企業の場合は、労働組合への相談も一つの選択肢となります。

労働組合は従業員の権利を守る立場から、適切なアドバイスやサポートを提供してくれる場合があります。

適切なタイミング|2週間前の法的原則と診断書準備

退職の意思を伝えるタイミングについては、法的な観点と実務的な観点の両方を考慮する必要があります。

まず法的には、民法第627条により、期間の定めのない雇用契約の場合、2週間前までに退職の意思表示を行えば退職が可能とされています。

ただし、適応障害により体調が悪化している場合は、この2週間という期間も柔軟に考える必要があります。

特に、医師から「即座に就労を中止する必要がある」という診断を受けている場合は、診断書と併せて、できるだけ早く上司や人事部門に相談することが重要です。

- 退職相談前の取得 退職の意思を伝える前に診断書を取得しておくことで、客観的根拠を示せます

- 緊急性がある場合 医師から「即座に就労中止」の診断がある場合は、できるだけ早く相談を

- 実務的配慮 引き継ぎ業務の状況も考慮しつつ、体調を最優先に考えることが重要です

実務的には、引き継ぎ業務の状況や繁忙期なども考慮に入れて、可能な範囲で余裕を持ったスケジュールを組むことが理想的です。

ただし、体調を最優先に考え、無理は禁物です。

出社が困難な場合のメール・電話での連絡方法

適応障害の症状により出社自体が困難な場合は、メールや電話での連絡を選択することも適切な判断です。

なぜなら、無理に出社することで症状が悪化する可能性があり、それは本人にとっても会社にとってもマイナスとなるからです。

電話での連絡を選択する場合は、まず「体調不良で本日は出社できません」旨を伝え、その上で「後日、健康上の理由による退職について相談させていただきたい」という趣旨を伝えます。

この際、詳しい病状について無理に説明する必要はありません。

メールでの連絡の場合は、件名を「体調不良による欠勤および今後の相談について」などとし、本文では簡潔に現状と今後の相談希望について記載します。

- 件名 体調不良による欠勤および今後の相談について

- 本文例 「いつもお疲れ様です。○○です。体調不良により本日は出社できません。また、継続的な治療が必要な状況となっており、今後の働き方について相談させていただきたく思っております。お忙しい中恐れ入りますが、お時間をいただけますでしょうか。」

このように、詳細な病状説明よりも、相談の機会を設けてもらうことを優先することが大切です。

面談での伝え方例文|健康上の理由として説明する方法

直接面談で退職について相談する場合、具体的な伝え方について不安を感じられる方も多いでしょう。

基本的には、「健康上の理由」として説明し、詳細な病状については必要最小限に留めることが適切です。

面談での基本的な伝え方は「医師の判断に基づく決断であることを伝える」ことです。

「お忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。実は、健康上の理由で退職を検討しており、ご相談させていただきたく思っております。医師からも治療に専念するよう勧められており、現在の業務を継続することが困難な状況となっております。」

この後、上司から詳細な説明を求められた場合は、「適応障害という診断を受けており、ストレスによる体調不良が続いている状況です。医師と相談した結果、環境を変えて治療に専念する必要があるとの判断に至りました」といった説明を行います。

重要なのは、自分を責めるような表現は避け、医学的な判断に基づく決断であることを伝えることです。

また、会社への感謝の気持ちも併せて伝えることで、円満な退職に向けた話し合いが進みやすくなります。

適応障害退職時の理由の書き方と表現例

退職届や退職理由を書面で記載する際は、適切な表現を選択することが重要です。

一般的に、退職届における理由の記載は「一身上の都合により」で十分とされており、詳細な病状を記載する義務はありません。

ただし、会社によっては退職理由の詳細な説明を求められる場合もあります。

そのような場合は、プライバシーに配慮しながら、必要な範囲で情報を提供することになります。

重要なのは、自分の病状について過度に詳しく説明する必要はないということです。

退職届における理由の記載方法|「一身上の都合」で十分な根拠

退職届の理由欄については、法的には「一身上の都合により」という記載で十分です 。

なぜなら、労働者には退職の自由が保障されており、詳細な理由を説明する法的義務はないからです。

ただし、適応障害による退職の場合、「健康上の理由により」という記載を選択することも可能です 。

この記載により、健康問題による退職であることが明確になり、後の失業保険申請等でも有利に働く可能性があります。

重要なのは、自分が快適に感じる表現を選択することです 。

詳細な病状について記載したくない場合は「一身上の都合」で問題ありませんし、健康問題であることを明示したい場合は「健康上の理由」を選択することができます。

詳細な説明を求められた場合の対応例文

退職理由について詳細な説明を求められた場合、どの程度まで説明するかは自分で判断することができます。

適応障害という診断について話すかどうかも含めて、自分のプライバシーを守りながら適切に対応することが大切です 。

- 基本的な説明 「医師の診断により、ストレス性の体調不良が続いており、治療に専念する必要があるため退職を決断いたしました」

- より具体的な説明 「適応障害という診断を受けており、職場環境によるストレスが体調に影響を与えている状況です。医師と相談した結果、環境を変えて治療に専念することが最善という結論に至りました」

ただし、どの程度詳細に説明するかは完全に個人の判断に委ねられており、必要以上に詳しく説明する義務はありません。

自分が快適に感じる範囲での説明に留めることが重要です 。

プライバシーに配慮した病状の伝え方

適応障害という診断について会社に伝える際は、プライバシーへの配慮が重要です。

病状に関する情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当するため、本人の同意なく第三者に開示されることはありません。

プライバシーに配慮した病状の伝え方として、まず必要最小限の情報に留めることが大切です 。

「医師による診断書があります」「治療が必要な状況です」「医師から就労継続が困難と判断されています」といった表現により、詳細な症状を説明することなく、医学的根拠があることを示すことができます。

また、診断書を提出する場合も、病名部分のみを提示し、詳細な症状や治療内容については非開示とすることも可能です。

多くの場合、会社側も従業員のプライバシーを尊重し、必要最小限の情報で手続きを進めてくれます。

さらに、情報の取り扱いについて会社側に確認することも重要です。

「この情報は人事担当者のみでの取り扱いをお願いします」「他の従業員には健康上の理由としてのみ説明していただけますでしょうか」といった要望を伝えることも適切です。

退職手続きで起こりがちな問題と対処法

適応障害による退職手続きを進める際、いくつかの問題に直面する可能性があります。

最も多いのが会社からの引き留めですが、その他にも有給休暇の消化や診断書の提出タイミングなど、様々な課題があります。

これらの問題について事前に対処法を知っておくことで、スムーズな退職手続きを進めることができます。

また、どうしても直接的な対応が困難な場合は、退職代行サービスの利用も選択肢の一つとなります。

会社からの引き留めがあった場合の断り方

適応障害による退職を申し出た際、会社から引き留めを受ける場合があります。

これは、会社が従業員を大切に思っているからこそ起こることも多いのですが、自分の健康を最優先に考えた判断が必要です。

引き留めに対する基本的な対応としては、まず医師の判断を重視することを伝えます。

「医師から治療に専念するよう勧められており、現在の環境での就労継続は困難と判断されています」という説明により、個人的な判断ではなく医学的判断であることを強調できます。

- 基本的な断り方 「お気遣いいただきありがとうございます。ただし、医師との相談の結果、現在の状況では治療に専念することが最優先と判断されております。健康回復のためにも、この決断を尊重していただければと思います」

- 代替案を提示された場合 「ご提案いただいた内容については大変ありがたく思います。しかし、医師から就労継続不可との診断を受けており、現在の環境では症状の改善が困難な状況です」

また、休職制度や配置転換などの代替案を提示された場合も、医師の診断に基づいて判断することが大切です 。

医師が就労継続不可と判断している場合は、その旨を丁寧に説明し、理解を求めることが重要です。

有給休暇の消化と診断書提出のタイミング

退職時の有給休暇消化については、労働者の権利として法的に保障されています。

適応障害による退職の場合、有給休暇の消化期間を治療に充てることで、心身の回復に努めることができます 。

有給休暇の消化については、退職日から逆算して計画を立てることが重要です。

例えば、20日の有給休暇がある場合、退職予定日の1ヶ月前から有給休暇を取得し、その間は治療に専念するという選択肢があります。

診断書の提出タイミングについては、退職の意思を伝える際に併せて提出することが効果的です 。

なぜなら、診断書があることで退職の必要性について客観的根拠を示すことができ、会社側の理解も得やすくなるからです。

ただし、診断書の取得が遅れる場合は、「現在医師の診断書を取得中であり、取得次第提出いたします」と伝えることで、手続きを進めることも可能です。

重要なのは、診断書の有無に関わらず、自分の体調を最優先に考えることです。

退職代行サービスを検討すべきケース

適応障害の症状が重く、直接的な退職手続きが困難な場合は、退職代行サービスの利用も検討に値する選択肢です。

特に、上司との関係がストレス要因となっている場合や、出社すること自体が困難な場合には、有効な解決策となる可能性があります 。

退職代行サービスを利用する場合は、弁護士が運営するサービスを選択することをお勧めします。

なぜなら、労働問題に関する法的知識を持った専門家により、適切な手続きが期待できるからです 。

ただし、費用やサービス内容については事前にしっかりと確認することが大切です。

適応障害による退職後に利用できる経済的支援制度

適応障害による退職後は、経済的な不安を感じることも多いでしょう。

しかし、日本には退職後の生活を支援する様々な制度が整備されています。

これらの制度を適切に活用することで、治療に専念しながら経済的安定を図ることが可能です。

主要な支援制度として、失業保険、傷病手当金、自立支援医療制度などがあります。

それぞれの制度には異なる条件や手続きがあるため、自分の状況に応じて適切な制度を選択することが重要です。

失業保険|特定理由離職者として認定される条件

適応障害による退職の場合、失業保険において「特定理由離職者」として認定される可能性があります 。

特定理由離職者に認定されると、自己都合退職でありながら会社都合退職と同等の給付を受けることができます。

特定理由離職者として認定される条件として、厚生労働省では「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した者」という項目があり、適応障害もこの条件に該当する可能性があります 。

ただし、認定には医師の診断書が必要となることが一般的です。

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額が自動で計算できます。

※この計算は概算であり、実際の受給額は個人の状況により異なります。正確な金額はハローワークでご確認ください

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職・30代・年収300万円

- 年齢:35歳

- 年収:300万円

- 賃金日額:約8,219円

(300万円 ÷ 365日) - 給付率:約66%

- 基本手当日額:約5,424円

(8,219円 × 0.66) - 受給日数:90日

- 総支給額:約488,160円

(5,424円 × 90日)

会社都合退職・50代・年収450万円

- 年齢:52歳

- 年収:450万円

- 賃金日額:約12,329円

(450万円 ÷ 365日) - 給付率:約53%

- 基本手当日額:約6,535円

(12,329円 × 0.53) - 受給日数:180日

- 総支給額:約1,176,300円

(6,535円 × 180日)

具体的な手続きとしては、退職後にハローワークで求職申込みを行い、その際に診断書を提出します 。

ハローワークの職員が診断書の内容を確認し、特定理由離職者としての認定可否を判断します。

認定された場合、給付制限期間なしで失業保険を受給することができます。

なお、失業保険の受給中も求職活動は必要ですが、医師から就労不可の診断を受けている場合は、傷病手当の受給延長手続きを行うことで、治療に専念することも可能です 。

傷病手当金の継続受給要件と申請方法

非常に厳格な条件を満たした場合のみ継続受給が可能となる場合があります。

傷病手当金は健康保険の給付の一つで、病気やけがで働くことができない期間について支給される制度です。

- 継続加入期間 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること

- 受給状況 退職時に傷病手当金を受給中であるか、受給要件を満たしていること

- 退職日の労務状況 退職日に労務不能により休業していること(出勤していないこと)

申請方法については、退職後も引き続き健康保険組合または協会けんぽに申請を行います。

必要書類として、傷病手当金支給申請書、医師の意見書、事業主の証明書などが必要となります 。

退職後の申請については、事業主欄の記入が不要となる場合があります。

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月間です 。

支給額は、標準報酬日額の3分の2相当額となります。

この制度により、治療に専念しながら一定の収入を確保することが可能になります 。

自立支援医療制度による医療費負担軽減

適応障害の治療を継続する場合、医療費の負担軽減を図る制度として「自立支援医療制度(精神通院医療)」があります 。

この制度を利用することで、精神科や心療内科での通院治療費を軽減することができます。

自立支援医療制度の対象となるのは、精神疾患の治療のため継続的に通院する必要がある方です 。

適応障害も対象疾患に含まれており、医師が継続的な治療が必要と判断した場合に利用することができます。

制度を利用した場合、医療費の自己負担額が通常の3割から1割に軽減されます 。

さらに、所得に応じて月額負担上限額が設定されており、一定額を超える医療費については自己負担が不要となります。

申請手続きについては、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います 。

必要書類として、申請書、医師の診断書、所得を証明する書類などが必要です。

認定されると「自立支援医療受給者証」が交付され、指定された医療機関での治療費が軽減されます。

よくある質問|適応障害での退職に関する疑問にお答えします

適応障害による退職を検討する際、多くの方が共通する疑問や不安を抱えています。

ここでは、よくある質問について専門的な観点から分かりやすくお答えいたします。

これらの情報が、皆さんの不安解消と適切な判断の一助となれば幸いです。

適応障害で退職したいのですが、どのような伝え方が適切でしょうか?

適応障害での退職を上司に伝える際は、まず「健康上の理由により退職を検討している」という基本的な事実を伝えることから始めます 。

詳細な病状について最初から詳しく説明する必要はありません。

具体的な伝え方としては、「医師の診断により、継続的な治療が必要な状況となっており、現在の業務を続けることが困難と判断されました。そのため、退職について相談させていただきたく思います」といった表現が適切です。

もし上司から詳しい状況を聞かれた場合は、「適応障害という診断を受けており、ストレスによる体調不良が続いています。医師と相談した結果、環境を変えて治療に専念する必要があるという結論に至りました」と説明することができます。

重要なのは、医学的判断に基づく決断であることを明確に伝えることです 。

適応障害ですぐに仕事を辞めたい場合の手続きはどうすればよいですか?

適応障害の症状が重く、即座に退職したい場合でも、基本的な手続きは必要です 。

まず、医師から「即座に就労を中止する必要がある」という診断書を取得し、それを根拠として会社に退職の意思を伝えます。

法的には、2週間前までに退職の意思表示を行う必要がありますが、医師の診断により緊急性が認められる場合は、会社と相談して早期の退職が可能になる場合もあります 。

診断書と併せて、「医師の判断により緊急に治療が必要な状況となっており、可能な限り早い退職をお願いしたい」と相談してみてください。

出社が困難な場合は、電話やメールでの連絡も適切な選択肢です。

また、引き継ぎ業務については、体調を最優先に考え、可能な範囲での対応に留めることが大切です。

無理をして体調を悪化させることは避けるべきです。

精神的に限界で退職理由を伝える際の例文はありますか?

精神的に限界を感じている状況で退職理由を伝える際は、自分を責めるような表現は避け、客観的な事実に基づいて説明することが重要です。

「現在、精神的な体調不良により医師の治療を受けており、継続的な治療が必要な状況です。医師からも現在の就労環境では回復が困難と判断されており、治療に専念するため退職を検討しております」

このような表現により、個人的な弱さではなく、医学的な判断に基づく必要な措置であることを伝えることができます。

また、「会社には大変お世話になりましたが、健康回復を最優先に考え、この決断に至りました」といった感謝の気持ちを併せて伝えることも大切です。

適応障害で退職するデメリットはありますか?

適応障害による退職には、経済面や社会的な面でのデメリットが存在する可能性があります。

まず経済面では、一定期間収入が途絶えることや、転職時の条件が不利になる可能性があります 。

しかし、これらのデメリットよりも健康の回復を優先することが重要です。

適応障害は適切な治療により改善が期待できる疾患であり、無理をして症状を悪化させることの方がより大きなリスクとなります。

また、現在は精神的な健康問題に対する理解が深まっており、適応障害による離職歴があっても、回復後の転職活動において大きな障害となるケースは減っています。

重要なのは、治療により健康を回復し、再び働ける状態になることです。

適応障害を理由に退職を勧められた場合の対応方法は?

会社から適応障害を理由とした退職勧奨を受けた場合、まず冷静に状況を判断することが大切です 。

退職勧奨は法的拘束力がないため、必ずしも応じる必要はありません。

ただし、自分の健康状態と照らし合わせて、実際に就労継続が困難な状況であれば、退職も適切な選択肢となります。

この場合、会社都合退職として扱ってもらえるよう交渉することが重要です。

会社都合退職の場合、失業保険の給付条件が有利になります。

もし退職勧奨が不当なものと感じる場合は、労働組合や労働基準監督署、弁護士などの専門機関に相談することをお勧めします。

適応障害を理由とした不当な解雇や退職強要は法的に問題となる場合があります。

退職後の新しいスタートに向けて|退職リトリートのご案内

適応障害による退職を決断された皆さんにとって、退職後の経済的不安は大きなストレス要因となることが多いでしょう。

治療に専念したいけれど、収入面での心配があるという声を数多く伺います。

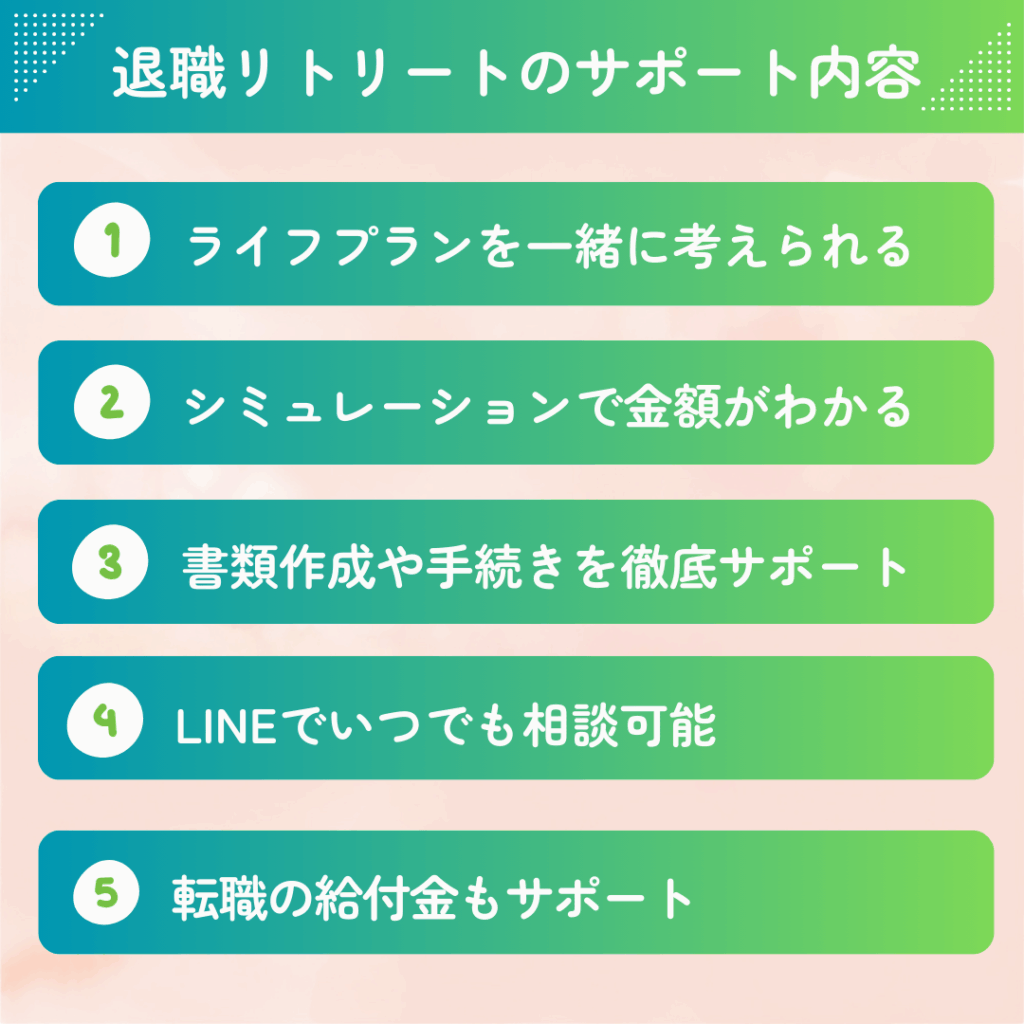

そのような不安を少しでも軽減していただくため、「不安を安心に変える給付金サポート」をコンセプトに、複雑な計算や条件確認について専門知識を持つスタッフがご案内します。

サポートの流れとして、まず公式LINEより面談をご予約いただき、オンライン面談で制度について詳しくご説明いたします。

その後、申請書類の作成方法をオンラインでご案内し、公的機関による審査の結果、受給が確定した場合に制度に基づいて給付金が支給される仕組みとなっています。

手続きの各段階で必要となる対応について分かりやすく解説したマニュアルもご用意しており、制度理解を深めていただけます。

退職予定の1ヶ月程度前からのご相談により、事前準備を含めたより詳細な制度活用方法をご案内できる場合があります。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます