「会社が雇用保険に加入してくれていなかった」「退職したら失業保険がもらえないと言われた」このような状況に直面したという方もいるかもしれません。

実は、雇用保険の加入は会社の法的義務であり、未加入だからといって諦める必要は全くありません。

適切な手続きにより、条件を満たす場合は過去2年分まで遡って加入手続きを行える制度があり、個別の事情により失業保険の受給要件に影響する場合があります。

この記事では、雇用保険未加入に関する不安を解消し、具体的な解決策をお伝えします。

厚生労働省やハローワークの公式情報に基づいて分かりやすく解説していきますので、最後までご覧ください。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により大幅に異なります

雇用保険未加入が発覚!泣き寝入りしなくて良い理由

雇用保険未加入が判明しても、決して泣き寝入りする必要はありません。なぜなら、雇用保険への加入は会社の法的義務であり、未加入であることが判明した場合でも、適切な手続きによって解決できる制度が整備されているからです。

まず理解していただきたいのは、雇用保険の加入要件を満たしている労働者を未加入のままにしておくことは、雇用保険法に違反する行為だということです。つまり、問題があるのは労働者ではなく、加入手続きを怠った会社側にあります。

雇用保険加入は会社の義務|違反には罰則が適用される

雇用保険法第7条により、事業主は適用事業所で雇用する労働者について、雇用保険の被保険者資格取得届を提出する義務があります。この義務を怠った場合、雇用保険法第83条に基づき、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

加入要件を満たしているにも関わらず未加入の状態が続いている場合、これは明らかに法律違反です。そのため、労働者は堂々と適切な対処を求めることができ、会社側も法的責任を負うことになります。

未加入でも2年前まで遡って加入できる制度がある

雇用保険には「遡及加入」という制度があり、原則として過去2年間まで遡って被保険者資格を取得することができます。

ただし、給与から雇用保険料が天引きされていた証拠がある場合は、2年を超えて遡及加入することも可能です。

この制度により、未加入期間中も雇用保険の加入期間として認められ、失業保険の受給要件や給付日数の計算に反映される可能性があります。

遡及加入の手続きは、ハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで開始されます。

※個人の雇用状況により結果は異なります

法的救済制度について

雇用保険未加入により不利益を被った場合、法的な救済手段が存在する可能性があります。

しかし、救済の可否や方法については、雇用契約の内容、未加入の経緯、発生した損害など、個別の事情を詳細に検討する必要があります。

このような複雑な法的問題については、労働問題に精通した弁護士に相談されることを強くお勧めします。まずは証拠となる書類を整理し、法律相談をご検討ください。

雇用保険の未加入を確認する方法|給与明細とハローワークでのチェック

雇用保険に未加入かどうかを確認するためには、まず給与明細をチェックしましょう。なぜなら、雇用保険に加入している場合は毎月の給与から雇用保険料が控除されているため、給与明細で確認するのが最も簡単な方法だからです。

もし給与明細に雇用保険料の記載がない場合や、記載があるにも関わらず実際には未加入の可能性がある場合は、ハローワークで正式な確認手続きを行うことができます。

給与明細で雇用保険料の控除項目をチェックする方法

給与明細の控除項目欄に「雇用保険料」「雇用保険」「雇保」などの記載があるかを確認してください。一般的に、雇用保険料は賃金の0.6%(労働者負担分)が控除されているはずです。

注意すべき点として、給与明細に雇用保険料の記載があっても、実際には会社が保険料を納付していない場合があります。そのため、確実に加入状況を確認したい場合は、ハローワークでの照会手続きを行うことをお勧めします。

ハローワークで被保険者資格の照会を行う手順

ハローワークでは「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出することで、雇用保険の加入状況を確認できます。手続きには運転免許証などの本人確認書類が必要で、窓口で直接申請することも、郵送で手続きすることも可能です。

照会結果により未加入であることが判明した場合は、その場でハローワークの職員に今後の対処法について相談することができます。専門スタッフが状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれるため、一人で悩まずに相談してみてください。

パート・アルバイトでも加入対象となる条件とは

- 労働時間の条件 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 雇用期間の条件 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険の加入要件は雇用形態に関係なく、以下の2つの条件を両方満たす場合に適用されます。まず、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、そして31日以上の雇用見込みがあることです。

つまり、パートやアルバイトであっても、これらの条件を満たしていれば雇用保険の加入対象となります。多くの方が「パートだから雇用保険に入れない」と誤解されていますが、実際には労働時間と雇用期間の条件次第で加入できる制度となっています。

雇用保険未加入への具体的な対処法|段階別の解決手順

雇用保険未加入が判明した場合の対処法は、段階的に進めることが重要です。まずは会社との直接交渉から始まり、必要に応じて公的機関への相談や法的手続きへと発展させていく流れが一般的です。

感情的になりがちな状況ですが、冷静に事実を整理し、適切な順序で対処することで、より良い解決につながる可能性が高まります。

まずは会社の総務部門に相談|冷静な交渉のポイント

最初のステップとして、会社の総務部門や人事担当者に状況を相談してみましょう。

会社側が単純に手続きを忘れていた場合や、制度について正しく理解していなかった場合は、話し合いによって解決できる可能性があります。

交渉の際は、雇用保険の加入要件を満たしていることを客観的な証拠(労働条件通知書、勤務実績など)とともに説明し、遡及加入について前向きな検討を求めてください。

感情的にならず、法的根拠に基づいた冷静な話し合いを心がけることが成功のポイントです。

ハローワークへの被保険者確認請求の手続き方法

会社との話し合いで解決しない場合は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格確認請求」を行うことができます。

この手続きにより、ハローワークが会社に対して加入手続きの指導を行い、遡及加入の可能性について検討してくれます。

手続きには雇用関係を証明する書類(雇用契約書、給与明細、出勤簿など)が必要です。

ハローワークの職員が詳しい手続き方法を案内してくれるため、まずは最寄りのハローワークに相談してみることをお勧めします。

遡及加入手続きで過去2年分の保険料を納付する流れ

遡及加入が認められた場合、過去2年間分の雇用保険料を事業主と労働者が分担して納付する必要があります。

労働者負担分は一般的に賃金の0.6%で、遡及期間の給与総額に基づいて計算されます。

保険料の納付方法については、一括納付または分割納付が選択できる場合があります。

経済的な負担が心配な方は、ハローワークの担当者に相談し、支払い方法について話し合ってみてください。

労働基準監督署への通報|会社への指導を依頼する場合

会社が遡及加入に応じない場合や、悪質な対応を続ける場合は、労働基準監督署への通報を検討してください。

労働基準監督署は雇用保険法違反に対して行政指導や監督を行う権限があり、会社に対してより強い指導を行うことができます。

通報の際は、未加入の事実を証明する書類や、会社との交渉経過をまとめた資料を準備しておくと効果的です。

一人で悩まず、適切な公的機関の力を借りることで、問題解決への道筋が見えてくる場合があります。

会社が負う法的責任と罰則|雇用保険法違反の処罰内容

雇用保険未加入は単なる手続きミスではなく、法的な違反行為です。

そのため、会社は刑事罰だけでなく、民事上の損害賠償責任も負う可能性があります。

労働者としては、これらの法的根拠を理解することで、より確信を持って適切な対処を求めることができるでしょう。

雇用保険法第83条に基づく刑事罰|最大6か月の懲役または30万円の罰金

雇用保険法第83条では、被保険者資格取得届の提出を怠った事業主に対して、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すことが定められています。

これは刑事罰であり、悪質なケースでは実際に処罰される可能性があります。

この法的根拠により、雇用保険未加入は明確な違法行為であることが分かります。

労働者が遠慮する必要はなく、適切な手続きを求めることは正当な権利の行使です。

民事上の損害賠償責任|失業保険相当額の請求可能性

雇用保険未加入により失業保険を受給できなかった場合、会社に対して民事上の損害賠償を請求できる可能性があります。

具体的には、本来受給できたはずの失業保険の金額について、債務不履行による損害として請求することが考えられます。

ただし、損害賠償請求の成否は個別の事情により異なるため、労働問題に詳しい弁護士への相談をお勧めします。

証拠となる書類を整理し、専門家の意見を聞いた上で、適切な判断を行ってください。

未加入なのに保険料を徴収された場合の返還請求方法

給与明細では雇用保険料が控除されているにも関わらず、実際には雇用保険に未加入だった場合は、徴収された保険料の返還を求めることができます。

これは不当利得返還請求権に基づくもので、法的に正当な権利です。

返還請求の際は、給与明細などの証拠書類を準備し、会社の総務部門に書面で請求することをお勧めします。会社が応じない場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談してみてください。

退職後に未加入が判明した場合の対処法|諦める前にできること

退職後に雇用保険未加入が判明した場合でも、諦める必要はありません。

なぜなら、遡及加入の手続きは退職後でも可能であり、条件を満たせば失業保険の受給権を回復できる可能性があるからです。

時間が経過してしまった場合でも、適切な手続きを踏むことで解決への道筋が見えてくる場合があります。

退職後でも遡及加入手続きは可能|必要な書類と手順

退職後であっても、雇用保険の遡及加入手続きは可能です。

手続きにはハローワークで「雇用保険被保険者資格確認請求書」を提出し、雇用関係を証明する書類(離職票、給与明細、雇用契約書など)を添付する必要があります。

重要なポイントとして、遡及できる期間は過去2年間に限定されているため、未加入に気づいた場合はできるだけ早めに手続きを開始することをお勧めします。

ハローワークの職員が詳しい手順を案内してくれるため、まずは相談してみてください。

前職の会社との交渉|協力を求める際の注意点

退職後の遡及加入手続きには、前職の会社の協力が必要な場合があります。

特に、雇用関係を証明する書類の発行や、保険料の納付手続きについては、会社側の対応が不可欠です。

交渉の際は、法的根拠に基づいて冷静に協力を求めることが重要です。

感情的になりがちな状況ですが、事実関係を整理し、双方にとってメリットのある解決策を提案することで、前向きな対応を引き出せる可能性が高まります。

※個人の雇用状況により結果は異なります

失業保険受給への影響|給付開始時期と受給期間について

遡及加入により雇用保険の被保険者期間が延長された場合、失業保険の給付日数や給付開始時期に影響が出る可能性があります。

一般的に、被保険者期間が長いほど給付日数が延長され、受給できる金額も増加します。

ただし、個人の状況により結果は異なるため、具体的な給付内容についてはハローワークで詳しく確認することをお勧めします。

遡及加入の手続きと合わせて、失業保険の受給手続きについても相談してみてください。

よくある質問|雇用保険未加入に関する疑問にお答え

雇用保険未加入に関して、多くの方が同様の疑問を抱かれています。

ここでは、よくお寄せいただく質問について、厚生労働省やハローワークの公式情報に基づいてお答えします。

正確な情報を知ることで、適切な判断と行動につなげていただければと思います。

パート勤務でも雇用保険に加入できますか?

パート勤務でも、加入要件を満たしていれば雇用保険に加入できます。

具体的には、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用形態に関係なく加入対象となります。

多くの方が「パートは雇用保険に入れない」と誤解されていますが、実際には労働時間と雇用期間の条件を満たせば加入義務があります。

会社が「パートだから加入できない」と説明している場合は、正しい制度について確認してもらうことをお勧めします。

雇用保険に入っていなかったことはいつバレますか?

雇用保険未加入が発覚する主なタイミングは、退職時にハローワークで失業保険の申請を行う際です。

この時点で被保険者番号がないことが判明し、未加入であることが明らかになります。

また、転職時に新しい会社から被保険者番号の提出を求められた際や、年末調整で雇用保険料控除証明書が必要になった際にも発覚する場合があります。

いずれの場合も、発覚した時点で適切な対処を行えば解決できる可能性があります。

未加入のまま退職した場合、失業保険はもらえませんか?

未加入のまま退職した場合、そのままでは失業保険を受給することはできません。

しかし、遡及加入の手続きを行うことで、被保険者期間を回復し、失業保険の受給権を得られる可能性があります。

重要なポイントとして、遡及できる期間は過去2年間に限定されているため、未加入に気づいた場合はできるだけ早めにハローワークに相談することをお勧めします。

諦めずに適切な手続きを踏むことで、制度を活用できる場合があります。

※個人の雇用状況により結果は異なります

会社が雇用保険に加入させてくれない理由は何ですか?

会社が雇用保険加入を避ける理由として、保険料負担の回避、手続きの煩雑さ、制度への理解不足などが考えられます。

特に小規模な事業所では、社会保険の手続きに関する知識が不足している場合もあります。

しかし、これらの理由があったとしても、加入要件を満たしている労働者を未加入のままにしておくことは法律違反です。

会社の事情に関係なく、労働者には適切な保険加入を求める権利があります。

損害賠償請求は現実的に可能でしょうか?

雇用保険未加入による損害賠償請求については、個別の事情により判断が分かれるのが実情です。

請求が認められるためには、会社の過失、実際に発生した損害、両者の因果関係を証明する必要があります。

現実的には、まず遡及加入による解決を目指し、それが困難な場合に損害賠償を検討するという段階的なアプローチをお勧めします。

労働問題に詳しい弁護士に相談することで、個別の事情に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

退職・転職のお悩みは退職リトリートにご相談ください

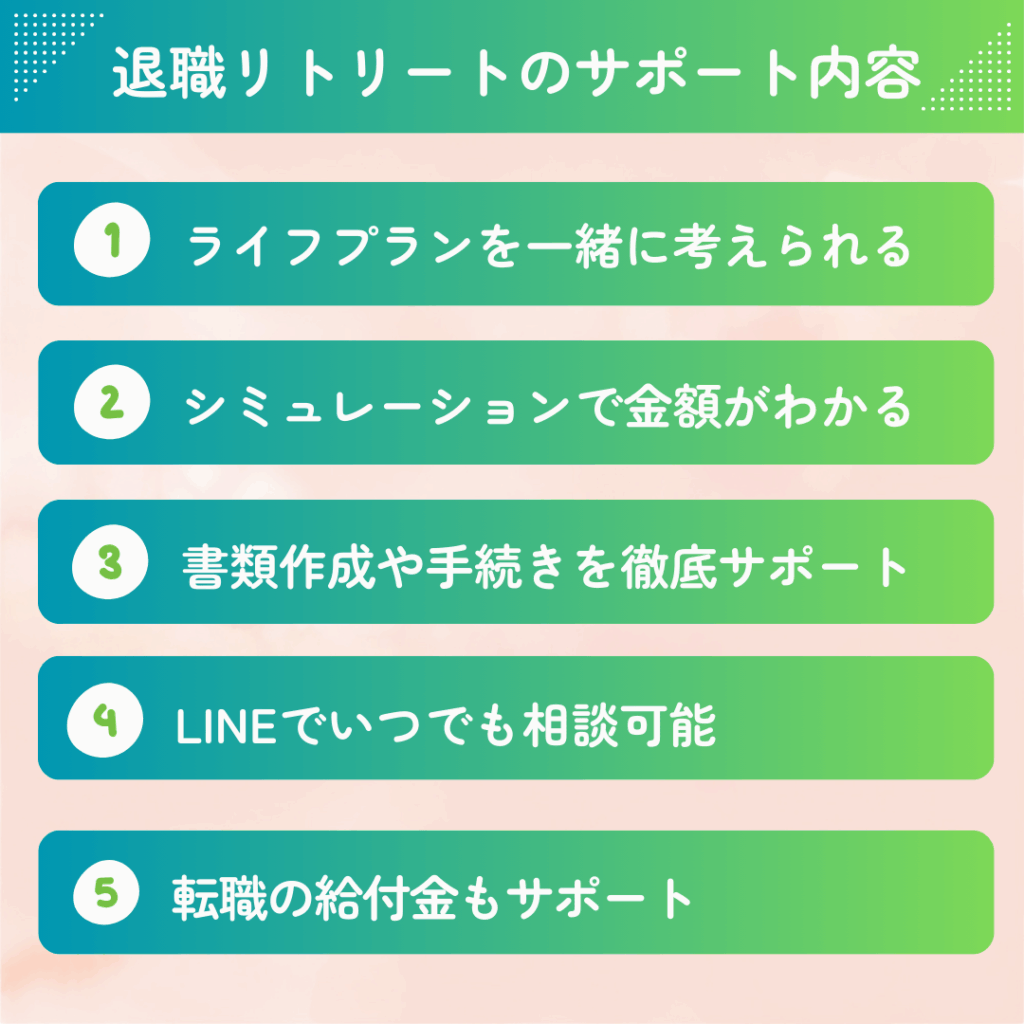

退職リトリートでは、雇用保険や給付金などの複雑な制度に関するご相談を承っております。

雇用保険未加入の問題についても、厚生労働省やハローワークの公式情報に基づいて、適切な相談窓口や手続きの流れについて情報提供いたします。

制度に関する疑問や手続きでご不明な点がございましたら、まずは公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

※当サービスは制度の情報提供・手続き案内を目的としており、受給の可否及び金額は、ハローワーク等の公的機関による審査結果によって決定されます