2025年4月から法改正により、条件を満たした場合、従来より早く受給できる可能性があります。

さらに、特定の条件を満たせば、会社都合退職と同様にすぐに失業保険を受け取ることも可能です。

この記事では、厚生労働省の最新データに基づき、自己都合退職でも失業保険をできるだけ早く受給する3つの方法をご紹介します。

退職を検討している方、すでに退職を決めている方も、ぜひ最後まで読んで、あなたに最適な方法を見つけてくださいね。

自己都合退職の失業保険は2025年からどう変わった?最新の給付制限期間

自己都合退職による失業保険の給付制限期間が、2025年4月から大幅に短縮されました。

これまで多くの方が「3ヶ月も待てない」と諦めていた状況が、法改正により改善されています。

まずは、この重要な制度変更について詳しく見ていきましょう。

新しい制度を理解することで、あなたの退職計画もより具体的に立てられるはずです。

2025年4月改正で給付制限期間が2か月から1か月に短縮

厚生労働省の発表によると、2025年4月1日から自己都合退職者の給付制限期間が2か月から1か月に短縮されました。

これは、離職者の早期再就職を支援し、生活の安定を図るための重要な制度改正です。

具体的には、ハローワークに求職申込みを行った日から7日間の待機期間を経て、さらに1か月間の給付制限期間を過ぎれば、失業保険の受給が開始されます。

つまり、最短で約5週間後には失業保険を受け取れるようになったのです。

この改正により、従来と比べて約1か月早く受給できるため、退職後の生活設計もより立てやすくなりました。

職業訓練受講で給付制限が解除される新制度

2025年の法改正では、職業訓練を受講する場合の給付制限解除制度も拡充されました。

ハローワークが実施する「ハロートレーニング(公的職業訓練)」を受講すれば、給付制限期間中でも失業保険を受給できるようになります。

この制度のメリットは、単に早く受給できるだけでなく、新しいスキルを身につけながら収入を確保できる点です。

訓練期間中は基本手当に加えて「技能習得手当」も支給されるため、従来よりも手厚いサポートを受けられます。

職業訓練の申込みは、ハローワークでの職業相談を通じて行えるため、退職前から情報収集をしておくことをおすすめします。

過去5年間で2回を超える自己都合退職は3か月制限のまま

ただし、注意すべき点もあります。

過去5年間に2回を超える(=3回目以降の)自己都合退職歴がある方については、従来通り3か月の給付制限期間が適用されます。

これは、頻繁な転職を抑制し、安定した雇用を促進するための措置です。

該当する方は、退職前により慎重な計画を立てるか、後述する「特定理由離職者」としての認定を目指すことが重要になります。

もし過去の退職歴について不安がある方は、ハローワークで事前に相談することで、正確な給付制限期間を確認できますので、安心してくださいね。

参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

失業保険を自己都合でもすぐもらう3つの方法

自己都合退職でも、条件を満たせば会社都合退職と同様に待機期間7日後すぐに失業保険を受給できる方法があります。

ここでは、実際に多くの方が活用している3つの方法をご紹介します。

これらの方法は一定の条件を満たした場合にハローワークで認められる可能性がある制度です。

ただし、個別の状況により結果は異なりますので、事前にハローワークでご相談ください

あなたの状況に最も適した方法を見つけることが、早期受給への第一歩です。

方法1:特定理由離職者として認定してもらう手順

特定理由離職者とは、自己都合退職であっても、やむを得ない理由による離職として会社都合退職と同等の扱いを受けられる制度です。

認定されれば、給付制限期間なしで失業保険を受給できます。

特定理由離職者として認められる主な理由には、病気や怪我、家族の介護、妊娠・出産・育児、配偶者の転勤に伴う転居などがあります。

これらの理由に該当する場合は、必要な証明書類を準備してハローワークに申請しましょう。

認定されるためには、客観的な証明書類(診断書、介護保険証、母子手帳など)の提出が必要です。

書類の準備に時間がかかる場合もあるため、退職前から準備を始めることをおすすめします。

方法2:職業訓練を受講して給付制限を解除する

ハロートレーニング(公的職業訓練)を受講することで、給付制限期間中でも失業保険を受給できます。

これは2025年の法改正でより利用しやすくなった制度です。

職業訓練には、IT関係、介護、事務、製造業など様々な分野のコースがあり、期間も数か月から1年程度まで選択できます。

訓練期間中は基本手当に加えて、交通費や技能習得手当も支給されるため、実質的には会社都合退職よりも手厚い支援を受けられる場合もあります。

訓練の申込みは、ハローワークでの職業相談を経て行います。

人気のコースは競争率が高いため、早めの情報収集と申込みが重要です。

方法3:法改正後の1か月制限を最大活用する計画

2025年の法改正により短縮された1か月の給付制限期間を活用して、計画的に退職準備を進める方法です。

従来の3か月と比べて大幅に短縮されたため、多くの方にとって現実的な選択肢となりました。

この方法を選ぶ場合は、1か月間の生活費を事前に準備しておくことが重要です。

また、給付制限期間中もハローワークでの求職活動や職業相談は継続する必要があるため、転職活動の準備期間として有効活用できます。

退職前から転職活動を始めておけば、給付制限期間中に内定を獲得し、再就職手当を受け取ることも可能です。

この場合、失業保険より高額な給付を受けられる可能性もあります。

うつ病や病気なら失業保険をすぐもらえる|診断書の取得方法

体調不良や精神的な不調が退職理由の場合、適切な手続きを行えば特定理由離職者として認定され、給付制限なしで失業保険を受給できます。

特に、うつ病や適応障害などの精神疾患が原因の場合は、多くのケースで認定されています。

ここでは、病気を理由とした特定理由離職者認定の具体的な手順と、必要な書類の準備方法について詳しく解説します。

一人で悩まずに、制度を正しく活用して安心して退職準備を進めましょう。

うつ病・適応障害で特定理由離職者になる条件

厚生労働省の通達によると、精神的・身体的障害により就業が困難になった場合は、特定理由離職者として認められます。

具体的には、うつ病、適応障害、パニック障害、自律神経失調症などの診断を受けている場合が該当します。

重要なのは、単に体調不良を感じているだけでなく、医師による正式な診断を受けていることです。

また、その病気が業務に支障をきたす程度であることを客観的に証明できる必要があります。

ハローワークでは、診断書の内容を慎重に審査しますが、適切な書類が揃っていれば、多くのケースで認定されています。

まずは信頼できる医療機関で相談することから始めてください。

医師に相談する際の参考情報として

特定理由離職者として認定されるためには、診断書に特定の内容が記載されている必要があります。

医師に診断書を依頼する際は、以下のポイントを含めてもらうよう相談しましょう。

まず、「就労が困難である」または「現在の業務継続が困難である」という文言を明記してもらうことが重要です。

さらに、症状の詳細(睡眠障害、集中力低下、不安症状など)と、それが業務に与える具体的な影響についても記載してもらいましょう。

また、治療期間についても言及してもらえると、ハローワークでの説明がスムーズになります。

「○か月程度の治療・療養が必要」という記載があれば、より説得力のある診断書となります。

※診断書の記載内容は医師の専門的判断に委ねられます ※患者様から医師に対して特定の文言の記載を要求することは適切ではありません ※必要な医学的情報については、医師が適切に判断いたします

家族の介護や妊娠・出産による退職の証明方法

家族の介護や妊娠・出産を理由とした退職の場合も、適切な証明書類があれば特定理由離職者として認定されます。

介護の場合は、要介護認定書や医師の診断書、妊娠・出産の場合は母子手帳や医師の診断書が主な証明書類となります。

介護を理由とする場合、介護保険の要介護認定を受けていることが前提となりますが、認定前であっても医師の診断書で家族の介護が必要な状態であることを証明できれば認定される場合があります。

妊娠・出産を理由とする場合は、妊娠の事実確認だけでなく、「業務継続が困難である」旨の医師の所見が記載された診断書があると、より認定されやすくなります。

どちらの場合も、事前にハローワークで必要書類について相談することをおすすめします。

失業保険の手続きから受給まで|最短でいつからもらえる?

失業保険の受給手続きは複雑に感じるかもしれませんが、順序立てて進めれば決して難しいものではありません。

ここでは、ハローワークでの申請手続きから実際の受給開始まで、具体的な日数とともに詳しく解説します。

最短での受給を目指すためには、必要書類の準備と手続きのタイミングが重要です。

事前に準備しておくべきことを把握して、スムーズな手続きを目指しましょう。

ハローワークでの申請手続きと必要書類

失業保険の申請には、離職票、雇用保険被保険者証、身分証明書、印鑑、写真、通帳が必要です。

これらの書類が揃ったら、居住地を管轄するハローワークで求職申込みと失業保険の申請を同時に行います。

離職票は、退職後10日以内に会社から交付される重要な書類です。

もし期限を過ぎても届かない場合は、すぐに会社に連絡するか、ハローワークに相談してください。

離職票がないと申請手続きができないため、最優先で確保する必要があります。

ハローワークでの手続きは通常1~2時間程度で完了します。

この際、今後の求職活動や職業訓練について詳しく説明を受けるため、質問があれば遠慮なく職員に相談しましょう。

待機期間7日間の過ごし方と注意点

ハローワークで申請手続きを完了した日から7日間は待機期間となり、この間は誰でも失業保険を受給できません。

この期間は、失業状態であることを確認するための法定期間です。

待機期間中に最も注意すべきは、アルバイトや日雇い労働を行わないことです。

1日でも働いてしまうと、その日から新たに7日間の待機期間が始まってしまいます。

収入が必要な場合でも、この7日間は我慢することが重要です。

一方で、この期間を有効活用して転職活動の準備を進めることは推奨されています。

求人情報の収集、履歴書・職務経歴書の作成、面接対策などを行い、受給開始後にスムーズに就職活動を始められるよう準備しましょう。

最短受給開始日のシミュレーション|会社都合vs自己都合

受給開始までの日数は、退職理由によって大きく異なります。

会社都合退職や特定理由離職者の場合は、申請日から7日間の待機期間を経て、その後約1週間で初回の失業保険が振り込まれます。

つまり、最短約2週間で受給開始となります。

自己都合退職の場合は、2025年の法改正により、7日間の待機期間に加えて1か月の給付制限期間があります。

そのため、受給開始は最短約5週間後となります。

従来の3か月(約12週間)と比べると、大幅に短縮されています。

職業訓練を受講する場合は、訓練開始日から失業保険の受給が始まります。

訓練開始まで数週間かかる場合もありますが、訓練期間中は継続して受給できるメリットがあります。

「私はいくらもらえるの?」失業保険の受給額計算方法

失業保険の受給額は、退職前の給与額と年齢によって決まります。

「具体的にいくらもらえるのか」は、退職を検討する上で最も気になるポイントの一つですよね。

ここでは、厚生労働省の公式計算式に基づいて、受給額の仕組みを分かりやすく解説します。

あなたの給与水準に応じた概算額も確認できますので、退職後の生活設計の参考にしてください。

基本手当日額の計算式と給付率の仕組み

失業保険の日額(1日あたりの支給額)は、退職前6か月間の平均月給を基に計算されます。

具体的には、平均月給を30で割った「賃金日額」に、年齢に応じた「給付率(50~80%)」を掛けて算出します。

給付率は年齢と賃金日額によって決まり、若年層や低賃金の方ほど高い給付率が適用されます。

30歳未満の場合、賃金日額が低ければ80%の給付率となり、60歳以上65歳未満では45~80%の給付率が適用されます。

ただし、基本手当日額には上限と下限が設定されています。

| 年齢区分 | 基本手当日額の上限 |

|---|---|

| 30歳未満 | 7,255円 |

| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 |

| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 |

| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 |

※2025年8月現在

また、全年齢において下限額は2,411円が設定されています。

これらの上限額は2025年8月1日から適用されており、2024年度の平均給与額が前年度と比べて約2.7%上昇したことに伴い改定されました。

年収・年齢別の受給額シミュレーション

下の表で給付日数が確認できたら、下記のフォームに「年収」「年齢」「給付日数」を入力すると、あなたの失業保険の基本手当日額と総額がシミュレーションできます。

※この計算は概算であり、実際の受給額は個人の状況により異なります。正確な金額はハローワークでご確認ください

失業保険 総額シミュレーター

正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

会社都合退職・特定理由離職者の場合

| 雇用保険の加入期間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職・30代・年収300万円

- 年齢:35歳

- 年収:300万円

- 賃金日額:約8,219円

(300万円 ÷ 365日) - 給付率:約66%

- 基本手当日額:約5,424円

(8,219円 × 0.66) - 受給日数:90日

- 総支給額:約488,160円

(5,424円 × 90日)

会社都合退職・50代・年収450万円

- 年齢:52歳

- 年収:450万円

- 賃金日額:約12,329円

(450万円 ÷ 365日) - 給付率:約53%

- 基本手当日額:約6,535円

(12,329円 × 0.53) - 受給日数:180日

- 総支給額:約1,176,300円

(6,535円 × 180日)

受給期間90日~330日の決まり方

失業保険の受給期間は、年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。

自己都合退職の場合、加入期間1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日が基本となります。

会社都合退職や特定理由離職者の場合は、より長期間の受給が可能です。

例えば、45歳以上60歳未満で加入期間20年以上の場合、最大330日間の受給ができます。

これは約11か月分に相当し、じっくりと転職活動を行えます。

受給期間中に再就職が決まった場合は、残りの受給日数に応じて「再就職手当」が支給されます。

早期に再就職すれば、失業保険の残額の60~70%を一括で受け取れるため、積極的な就職活動にメリットがあります。

ハローワークで言ってはいけないこと|職員との上手な対応方法

ハローワークでの対応が失業保険の受給に大きく影響することをご存知でしょうか。

職員との面談では、就労意思や求職活動の真剣度が評価されるため、適切な伝え方を知っておくことが重要です。

「何気ない一言で受給が遅れてしまった」という話も聞きますが、事前に注意点を把握しておけば、そのような心配はありません。

ここでは、職員との円滑なコミュニケーションのポイントをお伝えします。

就労意思を疑われるNGワードと適切な伝え方

ハローワークで絶対に言ってはいけないのは、「しばらく働くつもりはない」「失業保険をもらっている間は休みたい」といった就労意思の欠如を示す発言です。

失業保険は就職活動を前提とした制度のため、このような発言は受給資格の停止につながる可能性があります。

また、「条件の良い仕事があれば考える」「理想的な職場が見つかるまで待ちたい」といった消極的な表現も避けるべきです。

代わりに、「積極的に就職活動を行いたい」「早期の再就職を目指している」といった前向きな姿勢を示しましょう。

体調不良が理由の場合も、「完全に治ってから働きたい」ではなく、「治療と並行して、体調に配慮した職場での就労を希望している」と伝える方が適切です。

職業相談で好印象を与えるコツ

定期的な失業認定では、職業相談や求職活動の実績が重要になります。

職員に好印象を与えるためには、具体的な求職活動の内容を準備して相談に臨むことが大切です。

「どのような業界・職種を希望するか」「これまでの経験をどう活かしたいか」「スキルアップのために何を学んでいるか」など、明確な方向性を示せるよう準備しましょう。

漠然とした相談よりも、具体的な質問や相談内容がある方が職員も適切なアドバイスを提供できます。

また、職員からの提案には素直に耳を傾け、「検討します」「調べてみます」といった前向きな反応を示すことも重要です。

協力的な姿勢は、継続的なサポートにつながります。

求職活動実績の効率的な作り方

失業認定を受けるためには、認定期間中に2回以上の求職活動実績が必要です(通常は4週間ごとの認定ですが、給付制限期間中などは異なる場合があります)。

求職活動として認められるのは、求人応募、ハローワークでの職業相談、就職セミナーの参加、職業紹介事業者での相談などです

効率的に実績を作るためには、ハローワークでの職業相談を定期的に利用することをおすすめします。

求人検索の方法や応募書類の書き方など、具体的なテーマで相談すれば、実績になるだけでなく実際の就職活動にも役立ちます。

オンラインでの就職セミナーや転職フェアへの参加も実績として認められるため、自宅から参加できるイベントを活用するのも良い方法です。

証明書類の保管を忘れずに行い、認定日に提出できるよう準備しておきましょう。

参照:厚生労働省「雇用保険の具体的な手続き」

よくある質問|失業保険を自己都合でもすぐもらうために疑問を解決

失業保険の手続きについては、多くの方が同じような疑問を抱えています。

ここでは、特に「自己都合退職でもすぐもらう方法」に関して、実際によく寄せられる質問にお答えします。

これらの質問と回答を確認することで、あなたの不安も解消され、より安心して手続きを進められるはずです。

不明な点があれば、遠慮なくハローワークに相談してくださいね。

自己都合退職でも失業手当はすぐにもらえますか?

条件を満たせば自己都合退職でも給付制限なしで失業保険を受給できます。

1つの方法は、病気や家族の介護などやむを得ない理由による「特定理由離職者」として認定されることです。

また、2025年4月の法改正により、通常の自己都合退職でも給付制限期間が2か月から1か月に短縮されました。

そのため、以前と比べて大幅に早く受給開始できるようになっています。

職業訓練を受講する場合も、給付制限期間中から失業保険を受給できるため、新しいスキルを身につけながら収入を確保することが可能です。

失業保険は最短何日でもらえますか?

一般的な目安として約14日程度ですが、個別の手続き状況により異なります。

これは、ハローワークでの申請日から7日間の待機期間を経て、その後の失業認定日(通常約1週間後)に初回の支給が決定されるためです。

自己都合退職の場合は、2025年の法改正後で最短約35日となります。

7日間の待機期間+1か月の給付制限期間を経た後、失業認定日で支給が決定されます。

実際の振込は、失業認定日から約1週間後となるため、上記の日数にさらに1週間程度を加えた期間で受給開始となります。

診断書があれば特定理由離職者に認定される可能性が高くなりますか?

診断書があれば、特定理由離職者として認定されやすくなりますが、診断書の内容が重要です。

単に病名が記載されているだけでは不十分で、「就労が困難である」「業務継続が困難である」といった就労への影響が明記されている必要があります。

また、診断書の発行日と退職日の時期的な整合性も審査されます。

退職後に取得した診断書では、退職理由との因果関係を証明するのが困難になる場合があります。

最終的な判断はハローワークが行うので、診断書を取得する前にハローワークで相談し、必要な記載内容を確認することをおすすめします。

職業訓練中も失業保険はもらい続けられますか?

はい、職業訓練受講中は継続して失業保険を受給できます。

さらに、訓練期間中は基本手当に加えて「技能習得手当」(日額500円)や交通費も支給されるため、通常の失業保険受給よりも手厚いサポートを受けられます。

訓練期間が失業保険の所定給付日数を超える場合は、「訓練延長給付」により訓練修了まで支給が継続されます。

これにより、長期間の訓練でも安心して受講できます。

ただし、訓練を途中で辞めてしまうと給付も停止されるため、受講前に訓練内容をよく確認し、最後まで受講する意志を持って申し込むことが重要です。

給付制限期間中にアルバイトをしても大丈夫ですか?

給付制限期間中のアルバイトは一定の条件下で認められていますが、注意が必要です。

1週間の労働時間が20時間未満、かつ1日の労働時間が4時間未満であれば、アルバイトをしても給付制限期間には影響しません。

ただし、これらの条件を超える労働をした場合、給付制限期間が延長される可能性があります。

また、アルバイト収入については、後の失業認定時に申告する必要があります。

安全策として、給付制限期間中は労働を避け、転職活動やスキルアップに専念することをおすすめします。

どうしても収入が必要な場合は、事前にハローワークに相談してから働き始めましょう。

退職前の準備から受給まで安心サポート|退職リトリート

失業保険の手続きは複雑で、「本当に自分でできるのか不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、特定理由離職者の認定や職業訓練の申込みなど、専門的な知識が必要な部分では、一人で進めるのは心配ですよね。

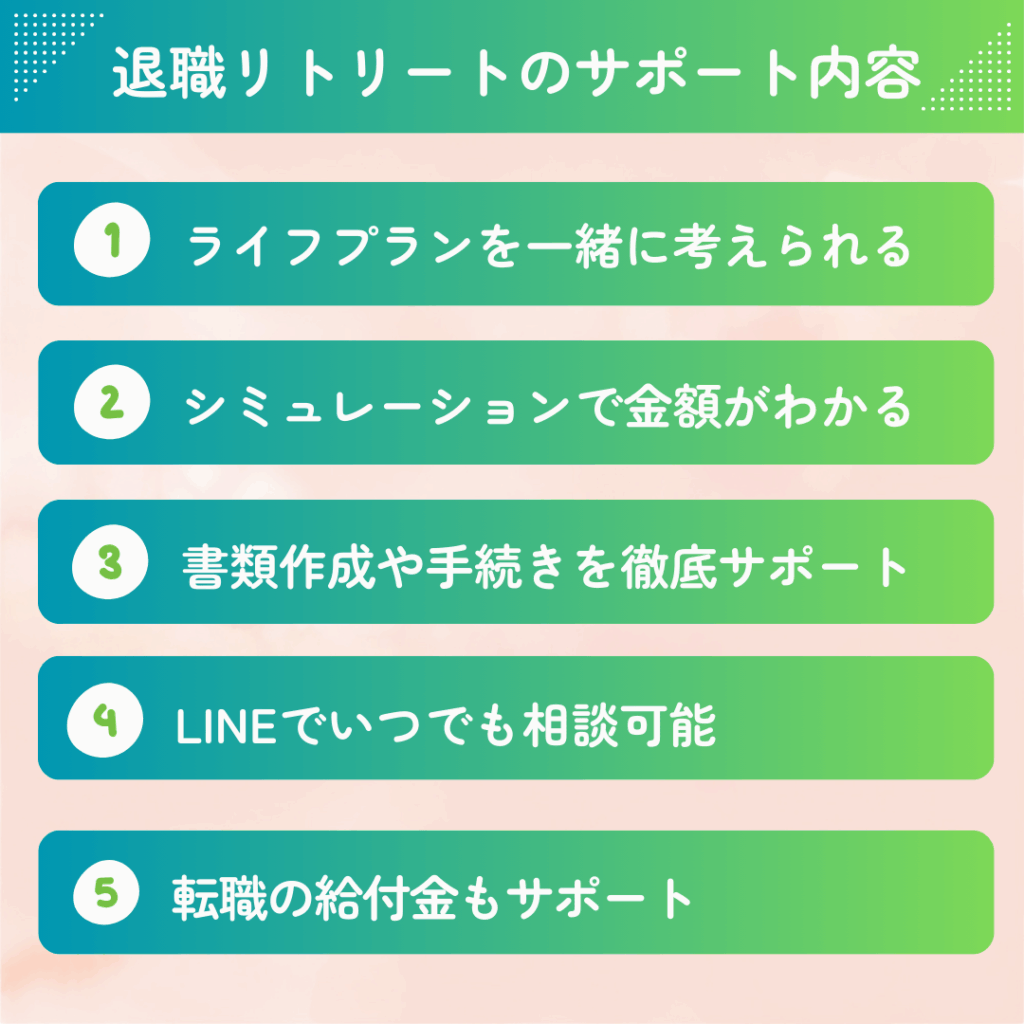

退職リトリートには、雇用保険や退職制度に詳しい社労士や、経験豊富なスタッフが在籍しています。

「どの方法が自分に最適なのか分からない」「手続きで失敗したくない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

これまで数多くの方の退職・転職をサポートしてきた実績があり、あなたの不安を解消し、安心して新しいスタートを切れるよう丁寧にサポートいたします。

まずはLINEで気軽にご相談いただけますので、お気軽にお声かけください。