退職を検討している方や、すでに退職を決意した方の中で「退職後にもらえる給付金って何があるの?」「自分はいくらもらえるのだろう」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

実は、退職後に受け取れる給付金は失業保険だけではなく、条件によっては複数の制度を組み合わせることで、想像以上にまとまった金額を受給できる可能性があります。

しかし、これらの給付金制度は複雑で、「どこに申請すればいいの?」「手続きが面倒そう」と感じて諦めてしまう方も少なくありません。

そこで今回は、2025年8月現在の最新制度に基づいて、退職後にもらえる給付金の全体像から具体的な申請方法まで、分かりやすく解説いたします。

退職給付金 一覧|退職後にもらえるお金ってどんなものがあるの?

退職給付金と失業手当の違いを分かりやすく解説

まず最初に、多くの方が混同しがちな「退職給付金」と「失業手当(失業保険)」の違いについて整理しましょう。

失業手当は、雇用保険から支給される代表的な給付金の一つですが、実は退職後にもらえるお金は失業手当だけではありません。

退職給付金とは、退職後に受け取れる各種給付金を指します。

厚生労働省の雇用保険制度では、失業手当以外にも再就職手当、教育訓練給付金、傷病手当金など、複数の支援制度が用意されています。

これらを適切に組み合わせることで、退職後の生活をより安定させることができるのです。

多くの方が「失業手当しかもらえない」と思い込んでいますが、実際には条件に応じて複数の給付金を受け取ることが可能です。

退職後にもらえる給付金は全部で9種類!一覧表で確認

2025年8月現在、退職後に受け取れる主な給付金は以下の9種類があります。

- 失業手当(基本手当) 月収の50-80%を90-360日間

- 再就職手当 基本手当の残日数に応じて60-70%を一時金で

- 就業促進定着手当 再就職後の賃金が下がった場合に支給

- 教育訓練給付金 受講費用の最大70%(上限56万円)

- 求職者支援制度 月額10万円+職業訓練の無料受講

- 傷病手当金 月収の約67%を最大1年6ヶ月

- 移転費・広域求職活動費 就職活動にかかる交通費等

- 特例一時金・高年齢求職者給付金 短期雇用者・65歳以上向け

- 未払賃金立替払制度 会社倒産時の賃金保障

これらの給付金は、雇用保険の加入状況、年齢、退職理由、健康状態などの条件によって受給できるものが決まります。

複数の給付金を組み合わせることで、条件を満たす場合により多くの給付を受けられる場合があります。

ただし、受給の可否や金額は個人の状況により大きく異なり、必ずしも高額な給付を受けられるとは限りません。

自己都合退職でも会社都合退職でももらえる給付金

「自己都合退職だと給付金が少なくなるのでは?」と心配している方も多いでしょう。

確かに自己都合退職の場合、失業手当の給付制限期間や支給日数には違いがあります。

しかし、2025年4月の制度改正により、自己都合退職の場合の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。(5年間で3回以上の自己都合退職の場合には給付制限期間は3ヶ月となります。)

さらに、教育訓練給付金や傷病手当金、再就職手当などは退職理由に関係なく条件を満たせば受給可能です。

むしろ、自己都合退職の方が計画的に退職時期を調整できるため、複数の給付金を効率的に組み合わせやすいケースも多いのです。

重要なのは、自分の状況に合った給付金を見つけて、適切な順序で申請することです。

参照:厚生労働省 – 離職されたみなさまへ

退職給付金はどうやってもらうの?申請場所と手続きの流れ

ハローワークで申請する給付金の手続き方法

退職給付金の多くは、お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で申請手続きを行います。

ハローワークでは、失業手当、再就職手当、教育訓練給付金、求職者支援制度などの申請が可能です。

手続きの基本的な流れは、まず求職申込みを行い、離職票などの必要書類を提出して受給資格の決定を受けます。

その後、4週間に1回の認定日にハローワークを訪問し、求職活動の状況を報告することで給付金が支給されます。

初回の手続きには通常2-3時間程度かかりますが、事前に必要書類を準備しておけばスムーズに進められます。

なお、2025年からはオンライン申請の対象範囲も拡大されており、一部の手続きは自宅からも可能になっています。

退職給付金 どこに申請すればいいか迷った時の相談先

「自分がどの給付金に該当するのか分からない」「手続きが複雑で不安」という場合は、まずはハローワークの総合相談窓口で相談することをお勧めします。

ハローワークでは、個別の相談に応じて最適な給付金の組み合わせをアドバイスしてくれます。

また、傷病手当金については加入している健康保険組合(協会けんぽ、組合健保など)が窓口となります。

退職前から体調不良で働けない状態が続いている場合は、在職中に主治医と相談して診断書を準備しておくことが重要です。

未払賃金立替払制度については、最寄りの労働基準監督署が相談窓口となります。

給付金の専門知識を持つ社会保険労務士や、退職・転職支援の専門サービスに相談するのも一つの方法です。

必要書類と申請期限を見逃さないための準備リスト

給付金の申請で最も重要なのは、必要書類の準備と申請期限の管理です。

特に注意したいのが申請期限で、失業手当は離職日の翌日から1年以内、傷病手当金は退職日の翌日から2年以内となっています。

離職票の発行が遅れるケースもあるため、退職日が決まったら会社の人事担当者に早めに発行を依頼しましょう。

教育訓練給付金を受講前に申請する場合は、受講開始日の2週間前までに手続きを完了させる必要があります。

書類の準備漏れを防ぐため、退職前にチェックリストを作成して確認することをお勧めします。

退職給付金 28ヶ月分もらえるって本当?受給期間と条件を詳しく解説

失業保険の給付期間が最長28ヶ月になるケース

「失業保険を28ヶ月間もらえる」という話を聞いたことがある方もいるでしょう。

これは、職業訓練を受講することで給付期間を延長する「訓練延長給付」という制度を活用したケースです。

通常の失業手当の支給期間は最長330日(約11ヶ月)ですが、公共職業訓練を受講している期間中は給付期間が延長されます。

具体的には、2年間の職業訓練を受講すれば、訓練期間中は継続して失業手当を受給できるため、実質的に最長で28ヶ月程度の受給が可能になります。

ただし、この制度を利用するには、ハローワークの職業相談で職業訓練の受講が適当と認められる必要があります。

また、訓練の出席率が80%以上を維持することが条件となっています。

IT関連、介護、医療事務など、需要の高い職種の訓練コースが多数用意されており、就職に直結するスキルを身につけながら給付金を受け取れるのが大きなメリットです。

退職給付金の条件|年齢・勤続年数・退職理由による違い

失業手当の支給条件は、年齢、雇用保険の加入期間、退職理由によって大きく異なります。

まず、雇用保険の加入期間については、自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上の加入が必要です。

年齢と勤続年数による支給日数の違いは以下の通りです。

30歳未満で勤続年数10年未満の自己都合退職の場合は90日、45歳以上60歳未満で勤続年数20年以上の会社都合退職の場合は330日となります。

また、障害者等就職困難者の場合は、45歳未満で150-300日、45歳以上で360日の支給を受けることができます。

給付金額については、退職前6ヶ月間の賃金を基に算出される賃金日額の50-80%(年齢により異なる)が支給されます。

2025年8月現在の基本手当日額の上限は、60歳未満で8,370円、60-65歳未満で7,186円となっています。

教育訓練給付金で受給期間を延長する方法

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。

一般教育訓練給付金では受講費用の20%(上限10万円)、専門実践教育訓練給付金では最大70%(年間上限56万円、最長4年間)が支給されます。

この制度を失業手当と組み合わせることで、実質的に給付期間を延長することができます。

専門実践教育訓練を受講する場合、基本手当の支給が受けられない期間中も「教育訓練支援給付金」として基本手当相当額を受給できるケースがあります。

なお、2025年4月以降に受講を開始した場合は基本手当の60%相当額、2025年3月31日以前に開始した場合は80%相当額が支給されます(令和8年度末までの暫定措置)。

看護師、保育士、調理師、美容師などの資格取得を目指す講座が対象となっており、キャリアチェンジを考えている方には特にメリットが大きい制度です。

ただし、受講前にハローワークでの事前手続きが必要で、適切なキャリアプランの作成と職業相談を受けることが求められます。

参照:ハローワークインターネットサービス – 教育訓練給付金

「私はいくらもらえるの?」退職給付金 200万円の内訳と計算方法

月収別・年齢別の受給シミュレーション

実際に「自分はいくら受け取れるのか」を具体的にイメージできるよう、月収と年齢別のシミュレーション例をご紹介します。

◼︎月収30万円、35歳、勤続年数15年で会社都合退職をした場合

失業手当として日額約6,750円×240日=約162万円、再就職手当として約65万円(3ヶ月以内に再就職した場合)の受給が見込まれる場合があります。

※実際の受給額は個別の条件により大きく異なります。必ずハローワークでご確認ください。

◼︎月収25万円、28歳、勤続年数5年で自己都合退職の場合

失業手当として日額約5,625円×90日=約51万円、職業訓練を受講して訓練延長給付を受けた場合は追加で約84万円、教育訓練給付金約20万円を合わせて約155万円の受給が見込まれる場合があります。

※実際の受給額は個別の条件により大きく異なります。必ずハローワークでご確認ください。

これらの金額例は2025年8月現在の厚生労働省公式資料に記載された制度基準・日額・給付率・支給日数等によって概算した参考シミュレーションとなります。

実際の受給額は年齢、離職理由、雇用保険の加入期間、退職区分、再就職日など個別の条件により異なりますので、詳細はハローワーク等でご確認ください。

再就職手当で一時金200万円をもらう条件

再就職手当は、失業手当の受給中に早期に再就職が決まった場合に支給される一時金です。

支給額は基本手当の残日数と賃金日額によって計算され、条件によっては200万円近い金額を受け取ることも可能です。

具体的な支給条件は、失業手当の給付制限期間を経過し、支給残日数が3分の1以上残っていることです。

支給残日数が3分の2以上ある場合は基本手当日額の70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%が支給されます。

例えば、賃金日額8,370円で支給残日数が200日ある場合、8,370円×200日×70%=約117万円の再就職手当を受け取れます。

さらに、再就職先での賃金が前職より低い場合は「就業促進定着手当」も受給できるため、これらを合わせると相当な金額になる可能性があります。

ただし、再就職先は雇用保険の適用事業所であり、1年以上の雇用が見込まれることが条件です。

また、再就職手当や就業促進定着手当の支給については、「失業手当の支給残日数」「再就職先が雇用保険適用・1年以上継続見込みがあること」など、制度上の詳細な条件を満たす場合のみ受給可能です。

複数の給付金を組み合わせて総額200万円を目指す方法

200万円という金額を実現するには、複数の給付金制度を戦略的に組み合わせることが重要です。

最も効果的なパターンとして、まず失業手当を受給しながら職業訓練を受講し、訓練延長給付で受給期間を延長します。

その後、専門実践教育訓練給付金で資格取得費用の補助を受け、早期再就職による再就職手当を獲得するという流れです。

さらに、退職前から体調不良がある場合は傷病手当金を並行して受給することで、給付金の総額を大幅に増やすことができます。

傷病手当金は健康保険から支給されるため、失業手当とは別制度として併給が可能です。

ただし、これらの制度を適切に活用するには、退職前の準備と計画的な手続きが不可欠です。

個人の状況に応じた最適な給付金の組み合わせを見つけるには、専門家への相談が最も確実な方法です。

退職前給付金制度って何?知っておきたい新しい支援制度

在職中でも申請できる給付金制度の種類

「退職前給付金制度」とは、在職中から申請や準備ができる給付金制度の総称です。

代表的なものとして、傷病手当金の事前準備、教育訓練給付金の受講計画、そして2025年に拡充された両立支援給付金などがあります。

傷病手当金は、病気やケガで働けない状態が4日以上続いた場合に、標準報酬月額の3分の2相当額が最大1年6ヶ月間支給される制度です。

重要なのは、在職中に受給を開始していれば、退職後も継続して受給できることです。

うつ病や適応障害などの精神的な不調で退職を考えている方は、退職前に主治医と相談して診断書を取得し、会社の健康保険組合に申請することをお勧めします。

また、教育訓練給付金の対象講座を受講する場合、受講開始前にハローワークでキャリアコンサルティングを受けることで、より効果的な活用が可能になります。

傷病手当金を退職前から準備する方法

傷病手当金を退職後も継続して受給するには、在職中からの準備が欠かせません。

まず、体調不良を感じたら早めに医療機関を受診し、主治医に現在の症状と就業への影響について詳しく相談しましょう。

申請に必要な書類として、傷病手当金支給申請書、医師の意見書、事業主の証明書が必要です。

特に医師の意見書では、労務不能の状態であることを明確に記載してもらう必要があります。

在職中に傷病手当金の受給を開始し、その後退職する場合は、退職日まで継続して受給していることが継続受給の条件となります。

退職を予定している場合は、退職日の翌日からも受給を継続するための手続きについて、事前に健康保険組合に確認しておくことが重要です。

退職予定日の調整で給付金額が変わる可能性がある?

退職日を戦略的に調整することで、受け取れる給付金の総額を最大化することが可能です。

最も重要なポイントは、雇用保険の加入期間と健康保険の資格喪失日のタイミングです。

例えば、雇用保険の加入期間が11ヶ月と29日の場合、あと1日在職すれば12ヶ月となり、自己都合退職でも失業手当を受給できるようになります。

また、傷病手当金を受給中の場合、退職日に出勤してしまうと退職後の継続受給ができなくなるため、退職日は必ず欠勤扱いにする必要があります。

さらに、月末日に退職すると社会保険料が1ヶ月分余計にかかりますが、月末日の前日に退職すれば社会保険料を節約できます。

賞与の支給時期との兼ね合いも考慮し、賞与受給後の退職タイミングを調整することで、手取り額を最大化できます。

これらの調整には専門知識が必要なため、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

退職給付金制度 デメリット|申請前に知っておくべき注意点

給付金受給中にやってはいけないこと

給付金を受給中には、受給資格を失わないために注意すべき点がいくつかあります。

失業手当受給中の場合、週20時間以上の就労や日額4,320円以上の収入がある日がある場合は、必ずハローワークに報告する必要があります。

また、虚偽の求職活動実績を報告したり、認定日にハローワークを訪問しなかったりすると、給付が停止される可能性があります。

海外旅行についても、事前にハローワークに相談せずに15日以上出国すると受給資格を失う場合があるため注意が必要です。

傷病手当金受給中は、主治医が労務可能と判断した場合や、他の収入がある場合は速やかに健康保険組合に報告しましょう。

最も重要なのは、常に誠実に手続きを行い、疑問があれば必ず事前に担当窓口に相談することです。

後から発覚した場合、給付金の返還を求められるリスクもあります。

申請のタイミングを間違えると損する理由

給付金の申請タイミングは、受給額に大きな影響を与えます。

失業手当の場合、離職票の提出が1日遅れるごとに受給開始日も遅れるため、早めの手続きが重要です。

特に注意したいのが、複数の給付金を受給する場合の順序です。

例えば、傷病手当金を受給中に失業手当の申請をすると、傷病手当金の受給が停止される場合があります。

また、再就職手当は就職日の前日までに支給残日数が3分の1以上残っている必要があるため、受給期間の後半に再就職が決まると支給額が減少します。

教育訓練給付金についても、受講開始前の事前手続きを怠ると受給できなくなるため、計画的な準備が必要です。

最適な申請順序を知るには、個別の状況に応じた専門的なアドバイスを受けることが最も確実です。

税金や社会保険料の負担について

給付金受給時に見落としがちなのが、税金や社会保険料の負担です。

失業手当や傷病手当金は非課税ですが、再就職手当や教育訓練給付金は一時所得として課税対象になる場合があります。

また、退職後は国民健康保険と国民年金への加入が必要になり、月額3-5万円程度の保険料負担が発生します。

任意継続被保険者制度を利用すれば、退職前の健康保険を最大2年間継続できますが、保険料は全額自己負担となります。

住民税についても、前年の収入に基づいて計算されるため、退職後も支払いが続きます。

これらの負担を考慮して、給付金の受給計画を立てることが重要です。

特に、給付制限期間中は収入がゼロになるため、事前に必要な資金を準備しておく必要があります。

よくある質問|退職給付金の疑問をすべて解決

退職したら200万円もらえる制度はありますか?

「退職したら200万円もらえる」という話は、複数の給付金を組み合わせた場合の総額です。

単一の制度で200万円を受け取れるものはありませんが、失業手当、再就職手当、教育訓練給付金、傷病手当金などを適切に組み合わせることで、総額200万円を超える給付を受けることは十分可能です。

具体例として、月収35万円で勤続年数15年の方が会社都合で退職した場合、失業手当約180万円、再就職手当約70万円、合計250万円程度の受給が見込めます。

ただし、これらの金額は個人の条件や制度の活用方法によって大きく変動するため、まずは専門家に相談して自分に適用される制度を正確に把握することが重要です。

適切な手続きを行い、条件を満たす場合には給付金を受け取れる場合があります。

ただし、個人の状況により受給の可否や金額は大きく異なりますので、詳細は必ずハローワーク等でご確認ください。

退職する人がもらえる給付金にはどんなものがありますか?

退職後に受け取れる給付金は、主に雇用保険からの給付と健康保険からの給付に分けられます。雇用保険からは、失業手当、再就職手当、就業促進定着手当、教育訓練給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金などがあります。

健康保険からは傷病手当金、出産手当金(該当者のみ)が受給できます。その他、会社倒産時の未払賃金立替払制度、就職活動に必要な移転費や広域求職活動費なども利用可能です。

年齢や雇用形態により、特例一時金や高年齢求職者給付金の対象になる場合もあります。

重要なのは、これらの制度は自動的に給付されるのではなく、自分から申請する必要があることです。

申請期限があるため、事前の確認が重要です。退職前から情報収集を行うことをお勧めします。

自己都合退職でもらえるお金はいくらぐらいですか?

自己都合退職の場合、失業手当の給付制限期間が2ヶ月(2025年改正後)あるものの、その後は会社都合退職と同じ金額の失業手当を受け取れます。

月収25万円、30歳、勤続年数5年の場合、日額約5,625円×90日=約51万円が基本的な受給額です。

さらに、職業訓練を受講すれば訓練延長給付により受給期間を延長でき、教育訓練給付金で最大56万円、早期再就職による再就職手当で最大約25万円を受け取ることも可能です。

体調不良が理由の退職であれば、傷病手当金として月収の約67%を最大1年6ヶ月間受給できます。

自己都合退職だからといって諦める必要はありません。

適切な制度活用により、会社都合退職と同等またはそれ以上の給付を受けられる場合も多いのです。

会社を辞めたあとにもらえるお金の申請はいつまでですか?

給付金の申請期限は制度によって異なりますが、最も重要な失業手当は離職日の翌日から1年以内に申請する必要があります。

ただし、病気や妊娠などの理由で求職活動ができない場合は、最大4年まで延長可能です。

- 失業手当 離職日の翌日から1年以内

- 傷病手当金 退職日の翌日から2年以内

- 再就職手当 就職日の翌日から1ヶ月以内

- 教育訓練給付金 受講修了日の翌日から1ヶ月以内

- 未払賃金立替払制度 退職日の翌日から2年以内

退職前にチェックリストを作成することをお勧めします。

申請忘れを防ぐため、退職時には必要な手続きのチェックリストを作成し、期限管理を徹底することをお勧めします。

不明な点があれば、早めにハローワークや健康保険組合に相談しましょう。

パートやアルバイトでも退職給付金はもらえますか?

パートやアルバイトの方でも、雇用保険に加入していれば失業手当や再就職手当などの給付金を受け取ることができます。

雇用保険の加入条件は、週20時間以上の勤務で31日以上の雇用見込みがあることです。

ただし、給付額や支給日数は勤務実態や賃金額によって計算されるため、フルタイム勤務者と比べると金額は少なくなる場合があります。

例えば、月収15万円で週30時間勤務のパートの方の場合、日額約3,375円×90日=約30万円程度の失業手当を受給できます。

健康保険に加入していれば、傷病手当金の受給も可能です。

パート・アルバイトの方も決して諦めずに、まずはご自身の雇用保険加入状況を確認し、ハローワークで相談してみることをお勧めします。

思っている以上に手厚い支援を受けられるかもしれません。

退職リトリート|給付金申請をサポートします

これまでご紹介してきた退職給付金制度は、適切に活用すれば大きな安心材料となりますが、「手続きが複雑で一人では不安」「どの給付金が自分に適用されるのか分からない」と感じる方も多いでしょう。

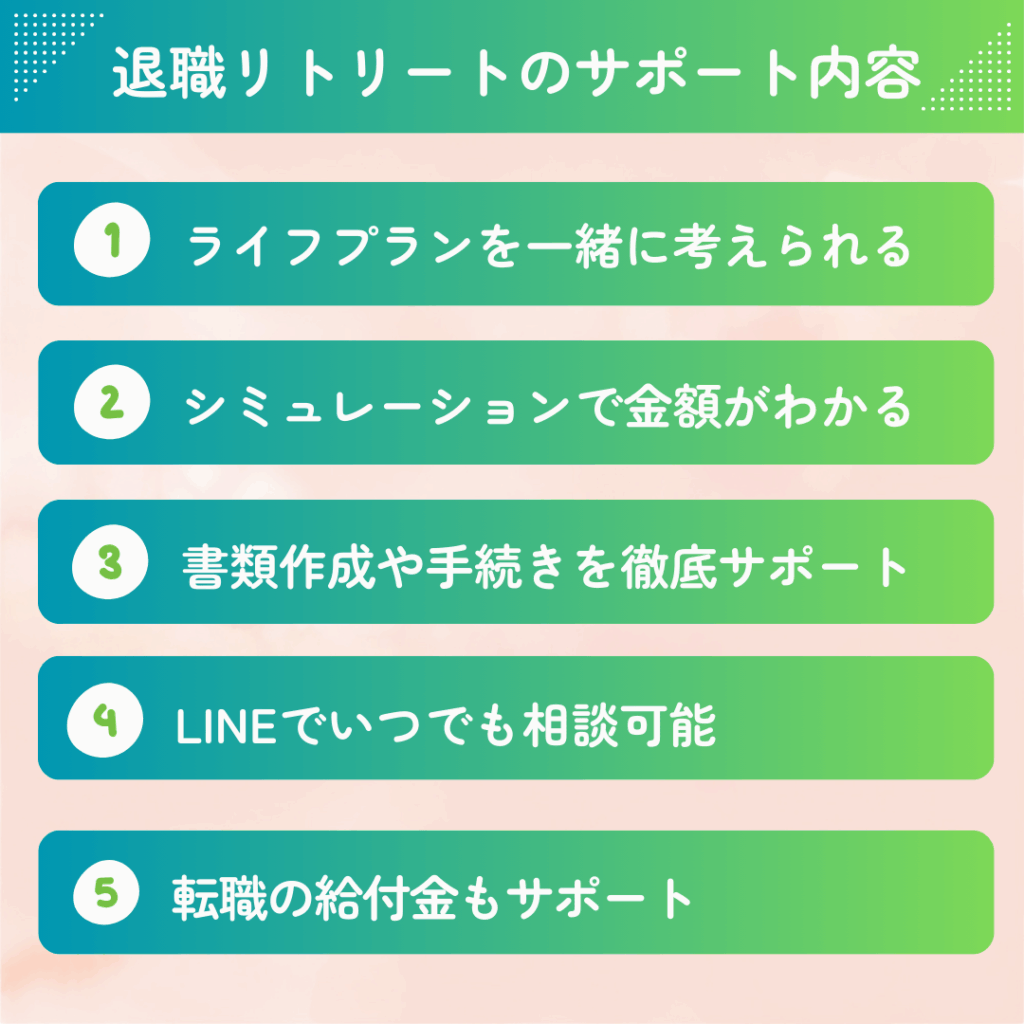

そんな方のために、退職リトリートでは給付金申請の専門サポートを提供しています。

社会保険労務士や給付金申請のプロフェッショナルが、あなたの状況に合わせて最適な給付金の組み合わせをご提案し、申請手続きから受給まで丁寧にサポートいたします。

LINEでの無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

一人で悩まず、専門家と一緒に安心できる退職後の生活設計を始めませんか?