体調を崩して働けなくなった時、傷病手当金は生活を支える大切な制度です。

しかし、「会社に申請をお願いしたら嫌な顔をされた」「手続きを先延ばしにされている」といった経験をお持ちの方は少なくありません。

実は、傷病手当金の申請を会社が嫌がるのには理由があります。

しかし、傷病手当金は健康保険法で定められた制度であり、要件を満たす場合は受給できる可能性があります。

この記事では、会社が傷病手当金を嫌がる理由から、受給可能性を高めるための具体的な対処法まで、厚生労働省の公式データに基づいて詳しく解説します。

一人で悩まずに、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。

傷病手当金を会社が嫌がる本当の理由とは?

多くの会社が傷病手当金の申請を嫌がる背景には、制度への誤解や事務負担への懸念があります。

会社の担当者も人間ですから、よく分からない手続きには慎重になりがちです。

しかし、あなたの体調回復が最優先であることを忘れてはいけません。

会社が費用負担すると勘違いしている

最も多い誤解が「傷病手当金は会社が支払うもの」という思い込みです。

実際には、傷病手当金は健康保険組合(協会けんぽ)から直接支給されるため、会社の負担は一切ありません。

この誤解により、「会社の経費が増える」「業績に影響する」と心配する担当者が申請に消極的になることがあります。

正しい制度説明をすることで、この誤解は適切な説明により解消される場合があります。

申請書類作成の手間と時間を避けたい

傷病手当金の申請には、会社側が記入する「事業主の証明」欄があります。

出勤状況の確認や給与支給の有無を記載する必要があり、担当者にとっては確かに手間のかかる作業です。

特に人事労務の専門知識が少ない中小企業では、「書類の書き方が分からない」「責任を負いたくない」という理由で申請を避けようとする場合があります。

しかし、事業主には労働契約に付随する信義則上の協力義務があります。判例では「被保険者は事業主の証明を受けなければ傷病手当金の支給を申請することができないのであるから、事業主は労働契約に付随する信義則上の義務として、傷病手当金の支給申請手続に協力すべき義務がある」とされています。

他の従業員への悪影響を心配している

「一人が傷病手当金を申請すると、他の従業員も真似をするのではないか」という懸念を持つ会社もあります。

特に職場の雰囲気が厳しい環境では、「病気で休むのは甘え」という古い考えが残っていることも。

しかし、従業員の健康管理は会社の重要な責務です。

適切な制度利用を阻害することは、かえって職場環境の悪化を招く可能性があります。

制度自体を正しく理解していない

中小企業の人事担当者の中には、傷病手当金制度の詳細を把握していない方も珍しくありません。

「どんな手続きが必要なのか」「会社にどんな義務があるのか」を理解していないため、面倒な制度だと敬遠してしまうのです。

こうした場合は、制度の概要を丁寧に説明し、厚生労働省の公式資料を共有することで理解を促すことができます。

傷病手当金を会社が書いてくれない時の段階別対処法

会社が非協力的な場合は、段階的なアプローチで解決を図りましょう。

いきなり強硬手段に出るのではなく、まずは穏やかな方法から試すことで、円満な解決につながります。

多くのケースは第1段階の社内相談で解決できますが、どうしても改善されない場合の対処法も含めて詳しく解説します。

第1段階:人事部門や上司への相談・再交渉

最初のステップは、制度の正しい理解を促すための情報提供です。

厚生労働省の傷病手当金に関するパンフレットや、健康保険組合のホームページを印刷して持参しましょう。

「会社の負担はゼロであること」「法的義務であること」を丁寧に説明し、誤解を解くことから始めてください。

正しい情報を共有することで、協力してもらえる場合があります。

第2段階:社会保険労務士や弁護士への相談

社内での話し合いがうまくいかない場合は、専門家のサポートを活用しましょう。

社会保険労務士は労働・社会保険の専門家として、会社との交渉をサポートしてくれます。

多くの社会保険労務士事務所では初回相談を無料で行っており、具体的なアドバイスを受けることができます。

専門家のサポートにより、円滑な解決に向かう場合があります。

第3段階:健康保険組合や労働基準監督署への相談

それでも解決しない場合は、公的機関への相談が有効です。

加入している健康保険組合(協会けんぽの場合は都道府県支部)に直接相談し、会社への指導を依頼できます。

労働基準監督署でも労働者の権利に関する相談を受け付けており、必要に応じて会社に対する行政指導を行います。

公的機関からの指導は、会社にとって大きなプレッシャーになります。

最終手段:自分で直接申請する方法

在職中でも、やむを得ない場合は健康保険組合に直接申請することが可能です。

事業主欄は空欄のまま提出し、別途事情を説明する書面を添付します。

健康保険組合が会社に対して証明を求め、それでも応じない場合は組合が独自に調査を行います。

この方法により、会社の協力なしでも給付を受けられる場合があります。

傷病手当金の基本|「私はいくらもらえるの?」を解決

傷病手当金の仕組みを正しく理解することで、安心して申請手続きを進められます。

あなたの具体的な受給額を把握し、生活設計に役立ててください。

受給条件は4つ|あなたは該当しますか?

傷病手当金を受給するための条件は以下の4つです。

すべての条件を満たす必要があります。

会社員や公務員の方は基本的に健康保険に加入しているため、条件1はクリアしています。

うつ病や腰痛などの一般的な病気・ケガであれば条件2も満たします。

支給金額の計算方法と具体例

傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の3分の2(約67%)が基本です。

標準報酬月額とは、健康保険料の計算基礎となる金額で、毎月の給与とほぼ同額と考えて問題ありません。

支給期間は最長1年6ヶ月|いつまでもらえる?

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して最長1年6ヶ月間です。

この期間内であれば、途中で復職して再び休職した場合でも、残りの期間分を受給できます。

2022年1月の制度改正により、支給期間の通算化が実施されました。

例えば、6ヶ月受給した後に復職し、その後再び休職した場合、残りの1年間分を受給することができます。

傷病手当金申請の流れと必要書類|会社を通さない方法も

傷病手当金の申請手続きは、正しい順序で進めることでスムーズに完了できます。

必要書類の準備から受給開始まで、通常2-4週間程度かかりますので、余裕を持って手続きを開始しましょう。

会社が非協力的な場合の代替手段も含めて、実践的な申請方法をご紹介します。

通常の申請手順|医師の診断から受給まで

ステップ1:医師の診断では、診断書に「○月○日から○月○日まで労務不能」という記載が必要です。

ステップ4:会社での証明で会社の協力が必要になります。

必要書類の準備方法と記入のポイント

- 傷病手当金支給申請書(正本) 健康保険組合から取得またはオンラインでダウンロード。被保険者記入欄は自分で記載。

- 医師の意見書(診断書) 労務不能期間と病名が明記されたもの。主治医による証明が必要。

- 被保険者証のコピー 健康保険証の表面をA4サイズでコピー。

- 振込先口座の通帳コピー 口座番号と名義人が確認できる1ページ目をコピー。

業務との関連性がある場合は労災の可能性があるため慎重に記載しましょう。

退職後なら会社の証明は不要|継続受給の条件

退職後の継続受給では、事業主の証明が不要になります。

ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。

これらの条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。

会社との関係が悪化している場合は、退職を検討することも選択肢の一つです。

よくある質問|傷病手当金で困った時の解決策

実際に傷病手当金を申請する際によく発生するトラブルと、その解決策をまとめました。

厚生労働省の相談事例や社会保険労務士の実務経験に基づいて、実践的なアドバイスをお伝えします。

一人で悩まずに、適切な対処法を知ることで問題を解決していきましょう。

診断書を書いてもらえない場合はどうする?

医師が診断書を書きたがらない場合は、労務不能の具体的な症状を詳しく説明しましょう。

「仕事ができない理由」を医学的根拠とともに伝えることが重要です。

それでも難しい場合は、セカンドオピニオンを求めるか、傷病手当金に詳しい医師のいる医療機関を探すことをおすすめします。

心療内科や精神科では、うつ病等の診断書作成に慣れている医師が多くいます。

会社が完全に拒否した時の対処法は?

会社が完全に拒否する場合は、内容証明郵便で正式に申請を依頼し、法的根拠を示しましょう。

それでも応じない場合は、健康保険組合に相談し、組合から会社への指導を依頼します。

最終手段として、労働基準監督署への申告や弁護士への相談も検討してください。

多くの場合、専門機関が介入することで解決に向かいます。

手取り20万円なら傷病手当金はいくらもらえる?

手取り20万円の場合、額面給与は通常25-26万円程度になります。

標準報酬月額を26万円とすると、傷病手当金は日額約5,800円(月額約17万円)となります。

ただし、標準報酬月額は過去12ヶ月の平均で決まるため、昇給や残業代の変動により実際の金額は前後します。

正確な金額は健康保険組合に確認してください。

申請が遅れている時の催促方法

申請から2週間を過ぎても音沙汰がない場合は、健康保険組合に進捗を確認しましょう。

申請書類に不備がある場合は早めに修正することで、支給開始を早められます。

会社の証明が遅れている場合は、人事担当者に直接連絡を取り、具体的な完了予定日を確認してください。

必要に応じて上司や他の部署の協力を求めることも大切です。

退職を考えているけど傷病手当金はもらえる?

退職予定でも傷病手当金の申請は可能です。

むしろ、在職中に申請しておくことで退職後の継続受給がスムーズになります。

退職日は出勤せず、労務不能状態であることが継続受給の条件です。

退職の挨拶で出勤してしまうと継続受給ができなくなるため注意が必要です。

退職を検討中の方へ|安心して次のステップへ進むサポート

体調不良で現在の職場を続けることが困難な方、傷病手当金以外にも様々な給付金制度があることをご存知ですか?

実は、退職後に受けられる給付金は傷病手当金だけではありません。

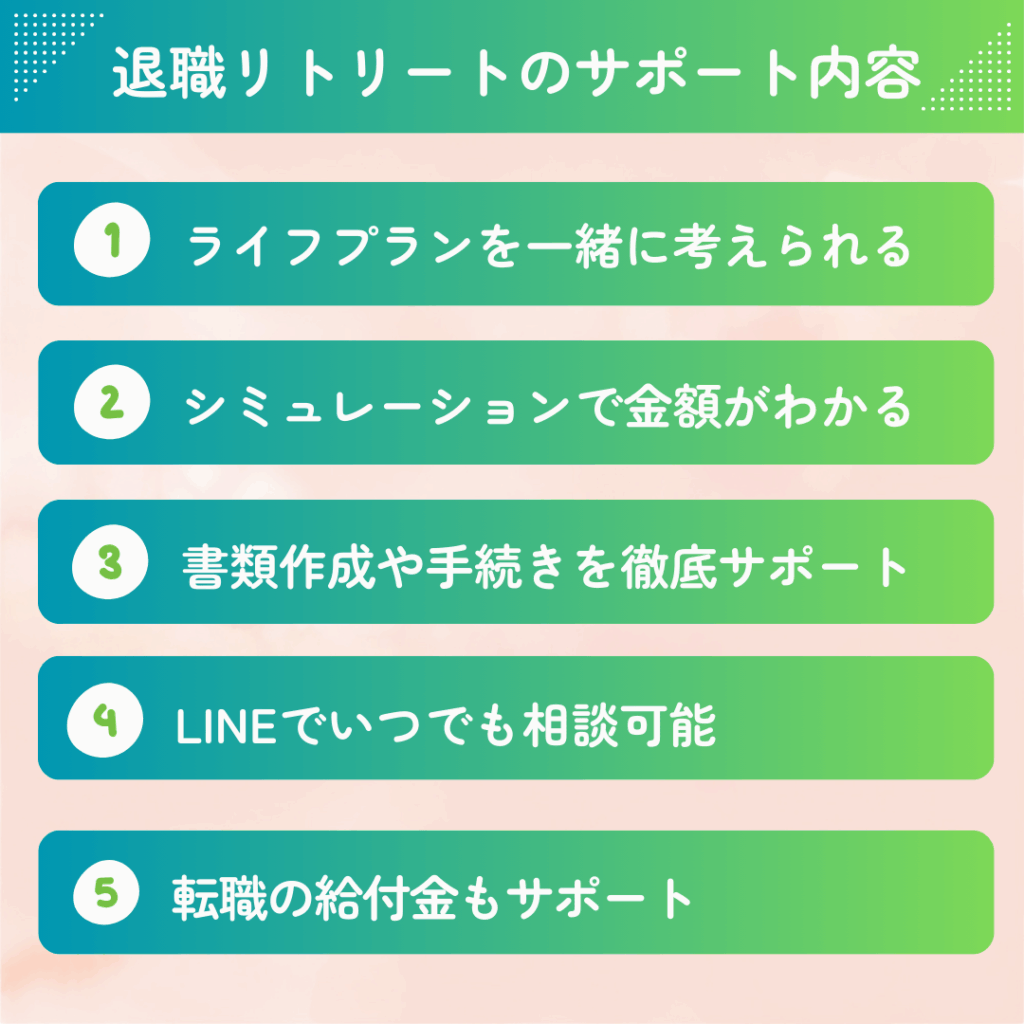

退職リトリートでは、あなたの状況に合わせた最適な給付金プランをご提案しています。

失業保険の延長給付、職業訓練受講給付金、求職者支援制度など、複数の制度を組み合わせることで、より安心して治療や転職活動に専念することができます。

専門のキャリアアドバイザーが無料でご相談をお受けし、給付金の申請から受給まで、一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。

体調を最優先にしながら、経済的な不安を軽減する方法を一緒に考えましょう。

まずは気軽にLINEでご相談ください。

あなたの新しいスタートを全力でサポートいたします。